Сегодня исполнилось бы 90 лет художественному руководителю театра «Ленком», театральному и кинорежиссеру Марку Захарову. Каким он был в жизни и что такое «захаровский язык», в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал киновед и друг Марка Захарова Александр Шпагин.

Почему Захарова называли «Мрак Анатольевич»

— Марк Захаров был в жизни очень приятным и открытым человеком. Открытый абсолютно. Говорил легко о своих недостатках, о недостатках своих спектаклей. Притом что у него был имидж и маска неулыбающегося человека. Не случайно в театре его — за глаза, конечно же, он об этом знал — называли «Мрак Анатольевич». Это была именно маска, тоже ироничная. На самом деле в жизни и хохотал, и шутил.

У него прекрасная судьба, просто идеальная. Захаров закончил актерский факультет, писал сценарии для серий «Кабачка 13 стульев». Писатель он был посредственный, но очень печатаемый. Актер он был плохой — я не видел его актерские работы, но он сам говорил, что плохой, неинтересный.

Его актерская судьба недолго продолжалась, он сразу пошел в режиссеры. Если я не ошибаюсь, он был самоучкой — ничего специально не заканчивал. Как это было у многих режиссеров, они от Бога.

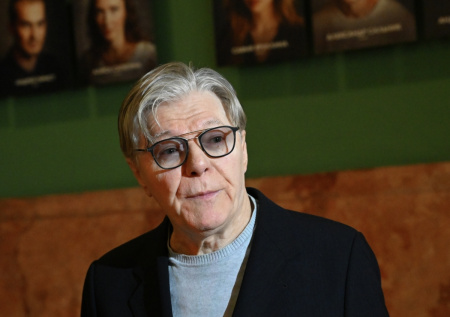

Режиссер-постановщик фильма «Тот самый Мюнхгаузен» Марк Захаров (слева) проводит репетицию

Режиссер-постановщик фильма «Тот самый Мюнхгаузен» Марк Захаров (слева) проводит репетицию

«Спектакли Захарова построены на культуре парадокса»

— Захаров создал свой театральный язык, которым потом стали пользоваться многие другие наши режиссеры — и Михаил Левитин, и Константин Райкин, и Сергей Проханов. И когда мы видим в театрах, что идет действо — и вдруг что-то вспыхивает, все начинают танцевать, то есть театральный аттракцион врывается неожиданно, — это «захаровщина». Он ввел культуру резких аттракционов.

Сам он говорил, что любит культуру огня (и огня действительно всегда было много в его спектаклях) и это идет от тяги к средневековым мистериям. Это его язык. И когда мы говорим «Марк Захаров», то мы сразу представляем себе, какого типа должен был быть спектакль. Что это феерия, миракль и чудо. То же присутствовало и в его фильмах — язык аллюзий и притч.

Его картины были понятны и простому народу, и высшей интеллигенции. И, сколько ты их ни смотрел, они (спектакли и фильмы Захарова) каждый раз открывались новыми смыслами. Потому что построены на культуре парадокса. Это и стало основной культурой в 70-е годы: аллюзий, карнавала, «фиги в кармане», скрытых смыслов.

Все так жили. Настроение (в целом в советском обществе) было довольно грустным. Потому что с каждым годом экономическая ситуация в стране ухудшалась. Стали появляться мафии, культура «несунов»: все пытаются жить по-капиталистически, а не получается, потому что в стране социализм. Это был уже миракль к началу 1980-х, Захаров уловил эту метафизику времени.

И еще он удивительно точно умел вводить музыкальные номера. Мало у кого получалось это делать в советском кино. Музыкальный номер у него — это отдельный аттракцион.

Кто предложил Захарову возглавить «Ленком»

— Захаров открыл свою культуру притчевого языка, начиная с первой своей постановки «Дракон». Это был захаровский культовый спектакль, поставленный еще в начале 1960-х в театре Марка Розовского «Наш дом», в котором играли студенты МГУ. После чего имя Захарова как театрального режиссера сразу становится известным.

После «Дракона» его пригласили в Театр Сатиры, где он поставил попсовый и классный «Проснись и пой» и «Доходное место». Затем поставил знаменитейший «Разгром» в театре Маяковского по Фадееву с Джигарханяном в главной роли. А потом ему КГБ предложил — по его собственным рассказам — возглавить «Ленком». Потому что Захаров и его творчество полностью вписывались в парадигму андроповской перестройки по изменению сознания, которая началась с 1973 года. То есть вместо соцреалистического прямолинейного сознания нужно было вводить еврейское парадоксальное, ироничное. У Захарова никаких связей в КГБ не было, и он очень удивился, испугался, когда его туда вызвали.

И КГБ спасал его от мрачных и душащих лап партии, которая на тот момент превратилась совершенно в регрессивный механизм (многие спектакли Захарова пытались запретить. — NEWS.ru). Но гэбисты были сильнее. Даже когда были готовы запретить, то раздавался звонок из КГБ и спектакль разрешали.

И первая же постановка — «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» в «Ленкоме» — это был заказ КГБ. И смысл (спектакля) совершенно очевидный — «Не ходите, дети, в Америку гулять». Тогда же, в 1970-х, началась жуткая эмиграция в США. И правильный совершенно смысл: нечего нам было делать в этой Америке.

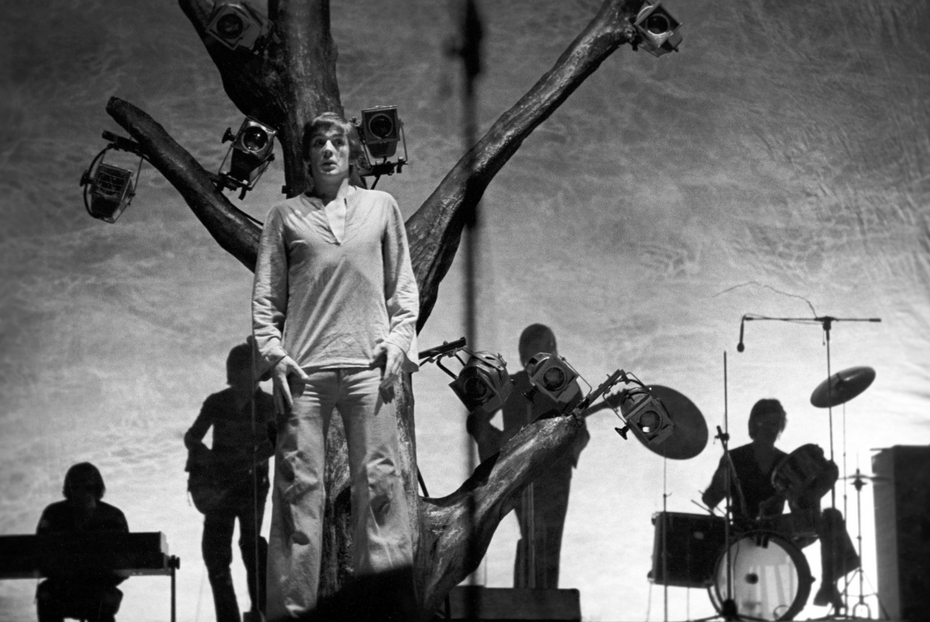

Александр Абдулов в спектакле «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты»

Александр Абдулов в спектакле «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты»

Как Захаров вернул Бога советским гражданам

— Благодаря Захарову на экране впервые появляется фигура Бога — Янковский в «Обыкновенном чуде». Он и загримирован, как Бог: седые длинные волосы, седая борода. И мы понимаем, что это художник — культ индивидуального начала, — который противостоит общей серости. Это тоже одна из основных тем творчества Захарова.

«Юнона и Авось» — это тоже религиозный прорыв. В атеистическое задубевшее советское пространство на огненной колеснице ворвался Бог. Это был прорыв. Там даже не очень понятен сюжет: почему герои расстались, какими экзистенциальными проблемами мучается главный персонаж в первом действии — но чем-то он очень недоволен по жизни. Но эти религиозные хоры, вообще весь метафизический выплеск невероятный — это религиозный аттракцион.

Когда-то мы с Захаровым говорили на эту тему. Он сам сказал, что «Юнона и Авось» — это метафизическая каша: «Мы сами до конца не понимали, что мы делаем, но нам очень хотелось. Мы понимали, что это очень необходимо для общества», — сказал он. А так оно и было. Интерес к религии у общества в 1980-х начался именно с «Юноны и Авось».

«Захаров никогда не выдавал гуся за порося»

— В «Ленкоме» царила идеальная человеческая и творческая атмосфера. И не было никаких элементов гадюшника, который присутствует во всех театрах: интриги, подсиживание, раздражение друг другом. Я думаю, это благодаря стараниям Захарова. Он и сам никогда не вел собственных интриг в театре — и это накладывалось на всех остальных.

Он очень хорошо умел ладить с людьми и находить правильные слова. Никогда «не выдавал гуся за порося» — ничего не делал за спиной, если что-то не нравилось, то говорил в лицо, умел это сделать корректно.

«Выращивал звезд — но многих и затоптал»

— Захарову ставили в заслугу умение «выращивать звезд»: «Ленком» взрастил и Абдулова, и Караченцова, и Янковского, и многих других. Но многих он и «затоптал».

Я ему говорил: «У вас есть такие замечательные актеры, а вы им не даете ролей». Он соглашался и аргументировал: «Я прекрасно понимаю, что актер „икс“ (не будем называть фамилии) хуже, чем актер „игрек“. Но актера „Игрек“ я не чувствую, а актера „Икс“ чувствую прекрасно. А если я чувствую актера, то я его начинаю выращивать».

Так было и с Караченцовым, который из поверхностно-театрального актера превратился сначала в пластичного музыкального актера с невероятной энергетикой (в «Тиле»), а затем вырос просто в большого актера.

Захаров был тому причиной или возраст сработал на Караченцова (как это часто бывает у мужчин-артистов после 40 и 50), но факт остается.

Но при этом именно Захаров, к примеру, был автором театральной реформы, первым сказал, что огромное количество актеров в любом театре представляют собой балласт и от них надо избавляться. Мне-то как раз кажется, что каждый актер, если его правильно использовать — в театре особенно, — то он сыграет. А он говорил: «Это балласт». Они ушли и растворились. А у Олега Ефремова сделать то же самое через год во МХАТе не получилось — там грянул скандал.

Николай Караченцов в спектакле «Юнона и Авось»

Николай Караченцов в спектакле «Юнона и Авось»

Зачем Захаров публично сжег свой партбилет

— Он был членом коммунистической партии. А в 1990-х публично сжег свой партийный билет. После чего многие на него ополчились и до сих пор припоминают. Мол, «подлизывал» партии, а теперь сжигает билет. Хотя он никогда не «подлизывал». Просто в общем никогда не конфликтовал с властью, что позволяло ему создавать свободные спектакли, устраивающие власть.

Сам он признавал, что сжечь партбилет было ошибкой, говорил так: «Я просто люблю огонь и хотел таким образом символично и красиво проститься с этим билетом. Я же не знал, что на мне будет потом черная метка из-за этого, вообще дурацкий поступок».

Умер ли «Ленком» со смертью Марка Захарова

— Ну конечно, захаровский «Ленком» с его смертью тоже умер. Больше скажу — сейчас нет «нового Захарова». Кроме уже перечисленных мною Проханова, Райкина и Левитина. Было бы неплохо [появление «нового Захарова» в современных театральных и кинореалиях] — потому что это классный театральный язык. Но среди более молодых продолжателя этой традиции пока нет.

Читайте также:

В «Ленкоме» показали мемориальный кабинет Марка Захарова

Уволенной из театра дочери Анатолия Папанова предложили работу уборщицы

Поргина вернулась в театр после скандала с Варшавером: фото из «Ленкома»