В каждой советской Конституции граждане СССР наделялись массой прав и свобод. В сталинской Конституции 1936 года в статье 125 была закреплена «свобода собраний и митингов», а также «свобода уличных шествий и демонстраций». Но все эти дозволения всегда увязывались с «интересами трудящихся», а отвечала за выражение этого интереса только одна общественная организация — правящая партия. Но и она не могла сдержать стихийные проявления недовольства. Во времена перестройки ситуация вообще вышла из-под контроля, и Верховный Совет СССР в июле 1988 года был вынужден узаконить то, в чем годами участвовали миллионы советских граждан.

Какие протесты были в раннем СССР

Экономическая ситуация в стране после победы большевиков в Гражданской войне была жуткой. Массовый голод, сотни крестьянских восстаний, массовое недовольство рабочих и коллапс хозяйства. Власти при лоббизме со стороны Владимира Ленина пошли на существенное ослабление контроля за экономикой. Советская Россия перешла к НЭПу.

Понравилось это далеко не всем. Во-первых, многие рабочие оказались в ситуации, когда их занятость не была гарантирована. В 1926 году в СССР только официально состоялось более 500 забастовок, в которых участвовали более 30 тысяч рабочих.

Во-вторых, верхушка партии и профсоюзное руководство хотели отменить НЭП. Сдерживала только экономика. Однако к началу 1930-х годов ситуация накалилась: главы советских профсоюзов начали угрожать Иосифу Сталину и главам ВКП(б), что еще парочка лет НЭПа — и «наши рабочие придут за вашими головами».

НЭП ликвидировали, сделав виновными в неудачах кулаков, для чего советское руководство втрое завысило в статистике уровень контроля богатейших крестьян за сельским хозяйством страны, доведя его до 20%. Впоследствии забастовки пошли на спад: в 1929 году их было 90. Одновременно с этим были закручены гайки в отношении политических противников Сталина и его союзников. В 1927 году состоялась последняя политическая демонстрация, которая явно не была согласована с верхушкой Компартии. То, что она была организована Львом Троцким, находившимся в оппозиции к Сталину, позволило жестко закрыть вопрос.

Формально на право проводить демонстрации советская власть не посягала. Оно было прописано в Конституции. Но законов, которые бы его регулировали, просто не существовало. Партия сама определяла, что можно, а чего нельзя.

Как профсоюзы сдерживали недовольство

Если партия занималась регулированием политической активности в рамках всей страны, то профсоюзы должны были прикрывать ее на производстве. С 1930-х годов у рабочих организаций появляются две очень важные функции. Первая — проводить на производстве линию партии. Вторая — устранение недовольства и купирование требований со стороны рабочих.

Профсоюз — это не только путевки в санатории, но и возможность выбить от заводского начальства социальную инфраструктуру — от детских садов до пивных баров для рабочих предприятия. Это также инструмент борьбы за спецрейсы автобусов до цехов, за квартиры для молодых семей, за надбавки к зарплате, за улучшение условий труда и прочее.

Вот характерный пример. В 1932 году в городе Вичуга Ивановской области забастовали несколько предприятий текстильной промышленности. Около 10 тысяч рабочих были недовольны своими зарплатами, условиями труда и жилья. Никого из бастующих не наказали. Приехавшая московская комиссия во главе с Лазарем Кагановичем обрушилась на заводское начальство, многих уволили, а требования забастовщиков постарались удовлетворить в полной мере и максимально быстро.

Как изменилась ситуация в послевоенном СССР

В 1970-е годы обстановка в СССР круто переменилась. Из аграрной страны в кольце блокады страна за 50 лет превратилась в индустриальную державу. Эти преобразования требовали соответствующего уровня промышленности и десятков миллионов образованных кадров.

Население СССР из крестьянского превратилось в городское. У него резко выросли потребности — от культурных и научных до политических и экономических. Власть с большей их частью справлялась.

Но вот с политическими свободами было иначе. Монополия на власть сохранялась у КПСС, и любые попытки покушения на нее пресекались жестко. Партийная верхушка видела эти попытки буквально везде.

В 1956 году в Тбилиси власти жестко подавили выступления в защиту Сталина и против доклада Хрущева на ХХ съезде КПСС. В том же году милиция разогнала массовое уличное обсуждение работ художника Пабло Пикассо. В 1958 году сходки литераторов около памятника Маяковскому в Москве также периодически разгонялись милицией и дружинниками.

Грузинская ССР, несанкционированный митинг у Дома правительства в ночь с 8 на 9 апреля 1989 года

Грузинская ССР, несанкционированный митинг у Дома правительства в ночь с 8 на 9 апреля 1989 года

Одновременно с этим практически по всему Союзу прокатывается волна стихийных выступлений, митингов и погромов. В Муроме в 1961 году толпа, подзуживаемая дикими слухами о смерти задержанного, разгромила городской отдел милиции. В Новочеркасске рабочие взбунтовались против повышения цен. В Средней Азии, на Кавказе и Урале практически каждый год в 1960–1970-х годах вспыхивают десятки столкновений на национальной почве, стихийные митинги рабочих и горожан, недовольных условиями жизни и перебоями с поставками продовольствия.

Была масса выступлений из-за поведения милиции, мнимого или реального, когда стражей порядка обвиняли в изнасилованиях, избиениях и убийствах. Периодически случались драки между пьяными военными и милиционерами. В десятках случаев власти вводили армию в города.

Были и немасштабные политические выступления вроде демонстрации на Красной площади против вторжения советских войск в Чехословакию 25 августа 1968 года или митинга гласности на Пушкинской площади в Москве в День Советской Конституции 5 декабря 1965 года в поддержку писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля.

Как проходила перестройка политического поля

В 1980-е годы ситуация стала выходить из-под контроля. Во-первых, рост советской экономики сильно замедлился. Это было проблемой, так как у городского населения рост потребительских ожиданий ощутимо рванул вверх. Во-вторых, стареющая партийная номенклатура явно не осознавала потребностей общества. Отставание шло по всем фронтам — культурному, научному, экономическому. На этом фоне росло политическое неприятие руководства страны.

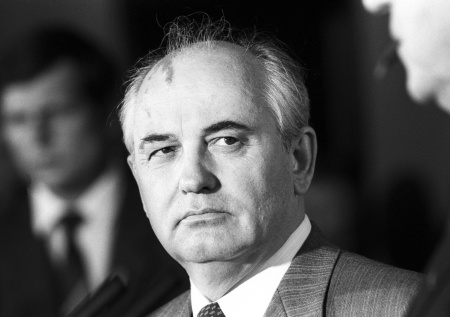

Горбачев, полагаясь на «широкий партийный консенсус», решил придать ускорение советской экономике. Такие реформы обсуждались еще с начала 1970-х годов. Косыгин и его программа были лишь первой попыткой, за которой должны были последовать более существенные изменения. Но обсуждение затянулось. И к середине 1980-х годов по стране уже прокатился целый ряд чисто политических выступлений.

В октябре 1980 года в нескольких эстонских городах вспыхнули протесты из-за отмены концертов рок-группы «Пропеллер». Только в Таллине протестовали около пяти тысяч человек. Весной 1981 года по Кавказу прокатились массовые выступления с национальным подтекстом. В Грузии — против ущемления грузинского языка в Абхазии. В Северо-Осетинской ССР — из-за убийства ингушом осетина.

Наконец, 20 апреля 1981 года, в день рождения Гитлера на Пушкинской площади в Москве прошло первое выступление неонацистов. Они его повторят в 1982 году, но будут разогнаны с помощью люберов. В сентябре того же года в Эстонии начались политические демонстрации, в которых участвовали тысячи человек.

Также в СССР шли десятки забастовок. В феврале 1985 года в Ижевске началось массовое движение против переименования города в Устинов, в честь умершего министра обороны. Впервые в советской стране граждане выступили по такому поводу.

При этом выступления молодежи и рабочих сопровождались массой писем в местные органы партии с требованием отменить переименование. В августе 1986 года милиции удается сорвать митинг против переименования города, но уже в декабре массовый десант ведущих советских литераторов с открытых трибун во время встреч с гражданами призывает сопротивляться переименованию. В июне 1987 историческое название городу возвратили.

Сколько митингов проходило в СССР до их легализации

В 1986 году происходят два выступления, которые по многим признакам запустят сепаратизм в СССР. Во-первых, в марте произошла потасовка якутских и русских студентов в Якутске, а в декабре в столице Казахстанской ССР Алма-Ате происходят массовые выступления против снятия с поста местного главы Динмухамеда Кунаева и назначения из Москвы Геннадия Колбина. Алма-атинские события впоследствии получили в республике название «Жолтоксан» (в переводе с казахского — «декабрь»). В столицу Казахстана ввели войска.

Власти пытались вооружать рабочих городских предприятий, которых бросали против казахских студентов. В какой-то момент волнения пошли по другим городам, но их сумели подавить. Однако именно «Жолтоксан» стал своеобразной разделительной чертой, после которой в СССР начался обвальный рост стихийных выступлений под политическими и националистическими требованиями.

По словам министра юстиции РСФСР Бориса Кравцова, только в российских населенных пунктах в 1986–1988 годах состоялось более 250 крупных демонстраций. В Москве, по данным начальника Главного управления милиции П. Богданова, за шесть месяцев 1988 года состоялось 246 неразрешенных митингов и демонстраций с участием в общей сложности 35 тысяч человек.

Когда пленум Верховного Совета СССР 28 июля 1988 года все-таки принял указ «О порядке организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций в СССР», он задним числом узаконил то, что уже два года творилось по всей стране. К этому времени граждане Союза уже вовсю реализовывали свое право на свободу собраний и митингов явочным образом. И для этого им никаких разрешений уже не было нужно.

Читайте также:

Есть такая партия: как в СССР появилась легальная оппозиция

А велика ли дружба? Как СССР разорвал отношения с Китаем и что у нас сейчас

Как Россия и Украина делили Черноморский флот

Сорвали железный занавес: как в России запрещали и разрешали выезд за рубеж

«Что, воевать с Украиной?»: как Ельцин отдал Крым в 1992 году