Дата, когда произошла Октябрьская революция или, как её ещё называют, большевистский переворот, подвела окончательный итог имперской истории России. Свергнутым элитам пришлось платить по счетам угнетённым, босым и голодным народным массам, взявшим управление страной в свои руки. Однако, как это часто бывает, сами октябрьские события 1917 года были стечением невероятных обстоятельств, неслучайных случайностей, героических мифов и упорной работы «кротов истории» — обычных рабочих, солдат, рядовых активистов леворадикальных партий во главе с большевиками.

Пролог восстания

Началось всё довольно буднично. Глава Временного правительства Александр Керенский под утро 6 ноября (24 октября) призвал экстренно собравшихся министров закрыть большевистские газеты «Рабочий путь» и «Солдат». Причина — призывы к вооружённому восстанию и пропаганда свержения существующего строя. С этого момента часовой механизм революции был взведён и начался его быстрый отсчёт.

Точнее, его отсчёт начался ещё раньше, когда коалиция леворадикальных партий в Петроградском совете рабочих и солдатских депутатов (Петросовет) — большевиков, левых эсеров, анархистов, а также примкнувших к ним меньшевиков-интернационалистов и отдельных социал-демократов — начала создавать Военно-революционный комитет (ВРК). В ночь с 18 на 19 октября состоялось его первое заседание. А после этого комиссары Петросовета разъехались по частям петроградского гарнизона, сменяя комиссаров Временного правительства. В результате уже к 6 ноября во всех них, кроме Петропавловской крепости, солдаты перешли под руководство ВРК. Крепость поехал агитировать сам Лев Троцкий, в тот момент фактический глава комитета и организатор будущего восстания. К 7 ноября (кстати, день рождения Троцкого) практически все войска в столице бывшей империи подчинялись ВРК.

Александр Керенский

Александр Керенский

Смена комиссаров петроградского гарнизона означала его окончательный переход на большевистские позиции. Но это случилось не сразу и уж точно не потому, что их эмиссары и лично Троцкий бегали по войскам и уговаривали принять их программу (известные «Апрельские тезисы» Ленина).

Всё началось в июле 1917 года. Во славу союзников по Антанте февральское революционное правительство устроило последнее стратегическое наступление на восточном фронте. Меньше чем за три недели, с 1 по 19 июля, общие потери российской армии достигли 500 тысяч человек. И если пару месяцев назад население бывшей империи просто не хотело воевать, то на фоне кровавой военной катастрофы и подступающего экономического коллапса, это нежелание вылилось в вооруженное выступление. Запасные части Петроградского гарнизона 16–18 июля подняли настоящий бунт, пытаясь сбросить Временное правительство. Никто не хотел умирать непонятно за что в траншеях империалистической бойни.

Однако в тот момент у Керенского и компании ещё были преданные части, особенно среди казаков. Временному правительству удалось подавить вооружённые выступления моряков Балтийского флота, рабочих военных заводов и солдат 1-го пулемётного полка. Передача власти Советам не состоялось, министры остались заседать в Зимнем дворце. Но десятки убитых с обеих сторон создали пропасть между Керенским и Советами. Впервые революционная власть, которая отменила смертную казнь, согласилась с выборами командующих в армии и провозглашала все возможные и невозможные свободы стреляла в тех, кто привёл его к власти.

Этого никто не забыл. И никто не собирался это прощать Керенскому или кому-то из «временных». Шельмование большевиков и попытка выставить их «немецкими шпионами», якобы работающими по кайзеровской повестке, было малозначимым штрихом в разгорающемся противостоянии. Очередная попытка свержения «февралистов» стала вопросом времени.

Ультраправый поход в никуда

Первую реальную попытку свергнуть Временное правительство сделали не большевики, а ультраправые — «корниловцы». Генерал Лавр Корнилов, пусть и не очень хорошо, но всё же спокойно воспринял Февральскую буржуазную революцию. Он пользовался авторитетом в войсках. Во время провального июльского наступления его 8-я армия Юго-Западного фронта прорвёт австрийскую оборону и захватит 10 тысяч пленных. Положение немцев стало критическим, но всё же катастрофы для них не случилось — наступающие войска было разгромлены.

А вот Корнилов за свой первоначальный успех и за то, что не допустил уничтожения армии, стал последовательно главкомом Юго-Западного фронта, а 19 июля — Верховным главнокомандующим. В его руках все военные силы республики, и на первых порах он пользуется доверием Временного правительства.

Лавр Корнилов

Лавр Корнилов

Корнилов между тем быстро обнародует свою программу действий, в которой он сосредотачивает в руках уже снабжение армии и всю военную экономику. В армии должна быть железная дисциплина, которая будет обеспечена военно-полевыми судами и чёткой иерархией. Никаких реформ и захватов помещичьих земель — в тылу должен быть железный порядок. Экономика должна быть предельно милитаризирована. По сути, Корнилов предлагал создать в России аналог военной диктатуры.

Его почин поддержали все ведущие российские олигархи той поры — Рябушинский, Терещенко, Путилов и другие. На сторону Корнилова перешли либералы из Кадетской партии, а также бывшие октябристы и прогрессисты. Созданные после апреля 1917 года офицерские организации (Военная лига, Союз Георгиевских кавалеров, Союз офицеров армии и флота и другие) с воодушевлением поддержали «национальный план спасения России».

Но Гинденбурга с Людендорфом или Муссолини с его фашистскими квадрумвирами из Лавра Корнилова не получилось. Поход на Рим, то есть на Петроград, провалился. Солдаты не поддержали своих ультраправых офицеров. Железнодорожные рабочие саботировали отправку эшелонов и задерживали поезда. Агитаторы-большевики останавливали своей пропагандой наступающие части.

Лавр Корнилов

Лавр Корнилов

К 14 сентября 1917 года всё было кончено. Корнилова и примкнувшим к нему офицеров арестовали. Большевики, которых ещё вчера клеймили немецкими агентами, де-факто легализовались, выступив на стороне Керенского. В течение следующей пары недель тех из них, кого арестовали в июле, выпустят из тюрем. Рабочие и солдатские комитеты в столице воспользуются неудачным мятежом Корнилова, чтобы вооружиться. Временное же правительство окажется в подвешенном состоянии. Оно окончательно лишилось доверия солдат и рабочих, то есть радикального левого лагеря, и не смогло удержать доверие офицеров и правого лагеря.

На крестьян нельзя было полагаться, так как на аграрную реформу Керенский и компания не решились. Оставалась поддержка узенькой прослойки умеренных социалистов, у которых своих военных сил не было. А именно они уже определяли весь ход событий.

Начало революции

Весь октябрь большевики и леворадикальные партии думали над вторым важнейшим вопросом российской истории — «Что делать?». С «Кто виноват?» уже всё было понятно. Положение российской армии на Северном фронте было настоящей катастрофой. Была потеряна Рига, был оставлен Ревель (будущий Таллинн). Немецкая армия захватила Моонзундские острова и уже напрямую угрожала Петрограду.

Фактически германский империализм угрожал временному правительству и левым радикалам. Последние не питали иллюзий в адрес Берлина, было понятно — если Петроград не заключит мир, последствия будут чудовищными.

Временное правительство на это никогда бы не пошло. Но оно уже было слабым, хотя глубины его падения левые радикалы не осознавали. С другой стороны, у тех же большевиков в конце октября уже были военные возможности свергнуть Керенского и его министров. Но тут в дело вмешался политический вопрос.

Зимний дворец утром 26 октября после захвата большевиками

Зимний дворец утром 26 октября после захвата большевиками

Дело в том, что Лев Троцкий считал необходимым подгадать свержение к началу Второго съезда Советов. Большевики и их союзники, те же левые эсеры, серьёзно занялись организацией этого собрания. Оно должно было легитимировать будущую революцию. Однако главный большевик Владимир Ленин начал бомбардировать ЦК партии записками в духе «чего сидим, кого ждём, пора уже брать власть». Смысл был такой, что, свергнув «февралистов», большевики смогли бы за счёт этого импульса обеспечить себе большинство на съезде. И таким образом протащить свою программу. А она была простой — мир без аннексий и контрибуций и ликвидация помещичьего землевладения в любой форме.

Так как слухи о разногласиях внутри большевиков и ВРК носились по всей столице, знали его и в Зимнем дворце. Отчасти выступлению 24 октября (6 ноября по новому стилю) способствовал не только налёт юнкеров на типографию, где издавались большевистские газеты, но и сообщения о том, что Керенский вызвал войска с фронта. Последнее было полуправдой. То есть Керенский, конечно же пытался, но командующие в войсках делали большие глаза и сидели на местах.

Повторять корниловскую эпопею офицерам не хотелось. Керенскому они не доверяли категорически.

Узнав, что выпуск газет прекращен, ВРК направляет верных ему солдат отбить её. Что и было сделано. И тут же утром ВРК узнаёт, что власти пытаются развести мосты. То есть изолировать военные части противников и подготовиться к борьбе.

Попытки правительства взять мосты под контроль окончились провалом. Четыре из шести уже к вечеру 6 ноября в руках ВРК. Литейный вообще отбила вооружённая толпа, которая побила юнкеров. Но именно с этого момента ВРК формирует ситуацию, и его эмиссары один за другим берут под свой контроль в столице критически важные объекты. В ряде случаев это делается по принципу «винтовку добудете в бою». Так, Станислав Петковский, назначенный ВРК комиссаром Главного телеграфа, пришёл к его зданию и сагитировал его охрану. С её помощью он вошёл в здание и уже там обратил в свои сторонники главу профсоюза телеграфистов. И так, слово за словом, из назначенного стал реальным комиссаром, подчинив себе этот объект.

Параллельно с ним член ВРК Леонид Старк с балтийскими матросами занимает Петроградское телеграфное агентство. Солдаты Петроградского гарнизона тем временем занимают один вокзал за другим. Сопротивления они не встречают — потому что его просто некому оказать. Все военные части на стороне ВРК.

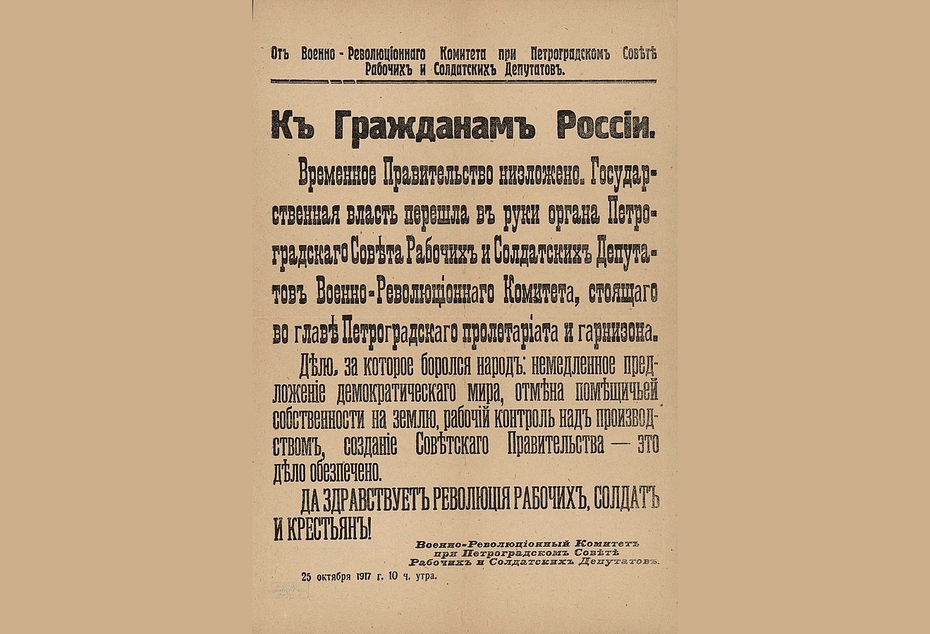

Объявление ВРК о низложении Временного правительства

Объявление ВРК о низложении Временного правительства

А в это время Владимир Ленин сидит на конспиративной квартире и прямо требует свергать Временное правительство к чёртовой матери. «Промедление смерти подобно!» — общий рефрен записок, посылаемых им в Смольный. Но все Ильича игнорируют. Революция развивается так, как развивается.

Ильич в итоге вместе с финским революционером Эйно Рахья устраивают конспиративный марш-бросок до Смольного, прикинувшись пьяными. Они умудряются затесаться в толпу и проникнуть в здание.

Наступает, наконец, 25 октября (7 ноября по новому стилю), когда революционеры продолжают неумолимо занимать правительственные здания. Занят Госбанк, занята Центральная телефонная станция, с помощью крейсера «Аврора» под контроль взят Николаевский мост. Достаточно было навести на юнкеров прожектор, чтобы те поняли — если они сейчас не свалят в темноту, от них мокрого места не останется.

Анабасис Керенского

В восемь утра 7 ноября под контроль ВРК взят последний столичный вокзал. Казалось бы, пути отступления у Временного правительства отрезаны, но большевики плохо знали Керенского. Ушлый бывший адвокат уже понял, что власть он потерял, но пока формальный глава правительства жив и на свободе — борьба продолжается.

В девять утра Керенский и его аппарат выехал из Питера на автомобиле американского посольства. Вообще-то, глава ещё действующего Временного правительства попросил его союзников, апеллируя к военному долгу. На самом деле, как после жаловался американский посол, Керенский и его банда штурмом взяли авто диппредставительства США. И под прикрытием флага иностранного государства выехали в Гатчину.

Но в этом городе автоколонна во главе с Александром Фёдоровичем не задержалась. Она попала на солдатский митинг, где выступающие откровенно говорили, в каком рву и на какой осине они повесят лично Керенского и его камарилью. Пришлось экстренно заправляться и через полчаса мчать машину в Псков, в штаб Северного фронта.

Там Керенского нагонит известие о падении его правительства. И спасётся он только тем, что его предупредят местные генералы. Мол, тут у нас уже есть свой ВРК и он издал приказ о вашем аресте. Придётся незадачливому главе Временного правительства опять убегать.

Пока Керенский бегал от революции, она победила в столице. Утром 7 ноября Петроградский ВРК издаст своё обращение «К гражданам России», в котором объявит о свержении Временного правительства. Там же он объявит ближайшую программу-минимум, за которую будет бороться победившая революция — немедленный мир, ликвидация помещичьей собственности, контроль за производством и построение нового, советского государства.

Взятие Зимнего

Пока Керенский едет в Псков, в Петрограде ВРК и большевики приступают к штурму Зимнего дворца, где заседает Временное правительство. Точнее, то, что от него осталось, так как наиболее дальновидная часть министерского аппарата уже разбежалась.

Дворец превращён в казарму, защитников, которых насчитывается по одним данным три тысячи человек, по другим — менее одной тысячи. Но сколько бы их ни было, бегство Керенского производит удручающее впечатление на и без того разложившуюся массу защитников.

«Части, находящиеся в Зимнем дворце, только формально охраняют его, так как активно решили не выступать», — описывал происходящую ситуацию генерал Левицкий. К тому времени ВРК взял под контроль местную подстанцию, так что света во дворце не было. Глава правительства бежал, министры тоже разбредались кто куда — защитники уже не знали, зачем они тут сидят и кого они, собственно, защищают.

После взятия Зимнего дворца, Петроград 26 октября, 1917 год

После взятия Зимнего дворца, Петроград 26 октября, 1917 год

Днём 7 ноября ВРК сомкнул окружение дворца. На мостах выставили пушки, к атаке Зимнего был готов арсенал Петропавловской крепости, а орудия «Авроры» собирались начать артиллерийскую бомбардировку дворца по команде.

В три часа дня началось нечто, что должно было быть штурмом Зимнего. В реальности это напоминало спецоперацию малыми силами по разоружению и демотивации обороняющихся. Что было сравнительно просто сделать, так как воевать за Керенского и «временников» никто не хотел. Группы большевиков и их соратников прорывались во дворец, сдавали там оружие и начинали агитировать местных, после чего те разбегались из Зимнего. Дело дошло до того, что защитники правительства, поймав в переходе какого-то из министров и пытаясь узнать, что делать и где эти самые большевики, были буквально посланы под лестницу. Там агитаторы ВРК проводили импровизированный митинг, уговаривая солдат разойтись. И у большевиков это неплохо получалось.

После пары залпов шрапнелью из Петропавловской крепости и угрозы пальнуть с «Авроры», которая на самом деле не производила даже холостого выстрела, вечером половина защитников Зимнего растворилась в питерской ночи. Потом член ВРК Владимир Антонов-Овсеенко будет вспоминать, что «Юнкера при нашем входе [во дворец] сопротивления уже не оказали и мы свободно проникли внутрь Дворца в поисках Временного правительства».

Найденных членов свергнутого правительства пришлось серьёзно охранять, так как их периодически пытались линчевать солдаты и вооружённые толпы. Кто-то даже предлагал отрубить им головы и бросить тела в Неву. Короче говоря, какой-либо популярностью министры Временного правительства не обладали от слова «совсем».

Но на этом ничего не кончилось. Революция произошла, о ней объявили по всей стране — не зря ВРК захватывал почту, телефон и телеграф, но остается быстро утвердить её органом власти, который ей придаст легитимность. Таким стал Второй съезд советов, который начался поздним вечером 7 ноября, когда Зимний дворец окончательно перешел в руки революционеров.

Успех вооружённого восстания и прибытие на съезд делегатов от солдатских и рабочих советов Петрограда резко смещает в пользу большевиков и без того имевшееся у них преимущество в голосах. В три часа ночи 8 ноября съезд принимает обращение «К рабочим, солдатам и крестьянам», в котором говорилось, что «Временное правительство низложено» и «Съезд постановляет: вся власть на местах переходит к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов».

Революция не просто победила — она легитимировала себя. И скоро начнёт своё победное шествие по территории всей страны.