Ушёл из жизни второй подписант Беловежских соглашений — Станислав Шушкевич, бывший председатель Верховного Совета Белоруссии.

Все трое — Борис Ельцин (1931 года рождения), Леонид Кравчук (1934) и Шушкевич (1934) — принадлежали к одному поколению, что было символично — люди, родившиеся в начале 30-х (как и Михаил Горбачёв) и похоронили Советский Союз, точнее, разорвали на куски историческую Россию. Из этой троицы Шушкевич выделялся своей нетипичностью — если Ельцин и Кравчук были матёрыми партийными работниками, всю жизнь посвятившими карьере в руководстве КПСС, то он являлся научным администратором, точнее, вузовским начальником.

Шушкевич родился в семье белорусских писателей, его отец, выходец из крестьян, стал довольно известным поэтом, но сын пошёл не по гуманитарной линии, а по естественно-научной, технической, «физик» в нём победил «лирика». Однако закваска интеллигента-гуманитария осталась в нём на всю жизнь.

Несмотря на арест отца в 1937 году, молодой Шушкевич не испытал на себе последствий. Он окончил с медалью школу в Минске и поступил в тамошний университет на физмат. Дальше последовали аспирантура, а уже в 35 лет — защита докторской. В 32 года Шушкевич был уже проректором по науке в Радиотехническом институте. С 1971-го он заведовал кафедрой ядерной физики в университете, а с 1986-го параллельно вновь стал проректором по научной работе, но уже в БГУ.

Так что карьера советского преподавателя у Шушкевича шла удачно. Он стал и профессором, получал звания и награды, у него было много учеников. Каким-то великим учёным он не являлся, но как администратор и педагог был вполне на высоте.

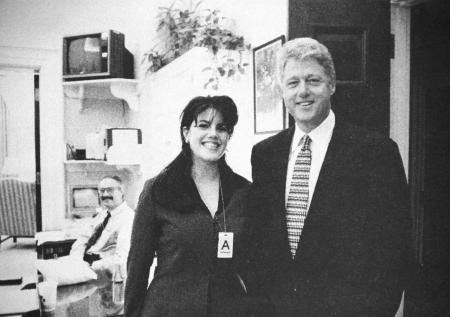

Станислав Шушкевич

Станислав Шушкевич

Как видим, опыт руководства у него тоже имелся, он не был кем-то вроде Андрея Сахарова, человеком, работающим только с числами и элементами, совсем уж «ботаником». В СССР проректор вуза, причём главного в республике, вполне мог быть причислен к высокому начальству, номенклатуре. Чем-то его путь напоминал путь Аскара Акаева — тоже до конца 80-х крупнейшего физика республики и также ставшего в 1989 году народным депутатом СССР.

Поход в политику Шушкевича стал вполне закономерным — именно интеллигенты в перестройку являлись её «прорабами». А в Белоруссии имелся свой фактор — Чернобыль, к оценке последствий которого Шушкевич как физик имел отношение.

Год он пробыл союзным депутатом, причём вступил в межрегиональную группу — туда, где были Ельцин, Юрий Афанасьев, Гавриил Попов и Сахаров. А через год, в 1990-м, избрался в ВС БССР, где претендовал на спикерство, но проиграл голосование и стал первым зампредом Верховного Совета. Однако через год, после ГКЧП, коммунистическому председателю пришлось уйти, и на волне возмущения главой ВС избрали Шушкевича.

Это избрание стало компромиссным — большинство парламента составляли его политические противники, и они пошли наперекор своим взглядам, как бы уступая вспышке общественного недовольства партноменклатурой после неудавшегося «путча». Такая ситуация обусловила многое в поведении Шушкевича на его посту де-факто главы Белоруссии.

К природной уклончивости и дипломатичности прибавилось ясное осознание ограниченности собственных возможностей при отсутствии поддержки большинства депутатов. В этом смысле его участие в ликвидации СССР, причём именно на белорусской земле, формально по его приглашению, стало возможным лишь в ситуации полного хаоса и коллапса в стране, когда такое принципиальное решение не казалось чем-то революционным. Я хорошо помню то время: отчаяние населения от пустых полок магазинов дошло до того, что всем было решительно всё равно, что предпринимают верхи, лишь бы ситуация улучшилась. А смена СССР на СНГ казалась простым переименованием; осознания, что под эпохой единства страны подведена черта, не имелось. Был Союз, а стало Содружество — делов-то.

Шушкевич в процессе играл вспомогательную роль, всё решили Ельцин, в первую очередь, и Кравчук — во вторую. Но в любом случае к большой политике профессор оказался причастным и в историю навсегда вошёл — уж не знаю, с каким знаком.

Главой государства физик пробыл немногим более двух лет. Для бешеных интриг первых лет независимости он оказался малопригодным, и даже визит Билла Клинтона в январе 1994 года в Минск ему ничем не помог, буквально через несколько дней Шушкевича сняли большинством депутатских голосов. К тому времени Шушкевич только путался под ногами у настоящих волков от политики, таких как глава Совмина Вячеслав Кебич и стремительно набиравший вес молодой депутат из деревни Александр Лукашенко. Формальным поводом стали мелкие хозяйственные нарушения и задержание на территории Белоруссии литовских коммунистов спецслужбами Вильнюса.

Обиженный Шушкевич принял участие в президентских выборах летом 1994 года, но занял всего лишь четвертое место. Время его безнадёжно ушло, и эпоха выдвинула на первый план новых героев, таких как Лукашенко, ещё не ставшего Батькой.

За своё недолгое спикерство Шушкевич успел не только поучаствовать в крушении империи, но и продвинуть ряд законов, нацеленных на закрепление «белорусскости» в первую очередь языка. Вообще, с Кебичем в 1991–1994 годах он поделил сферы. Премьер занимался экономикой, а Шушкевич — гуманитарной сферой, в которую привёл немало белорусских националистов, которых потом пришлось Лукашенко долго вычищать либо перетаскивать на свою сторону.

Сам Шушкевич в 1995-м ещё избрался в новый состав парламента, но это стало его лебединой песней. В конце 1996-го, после реформ Лукашенко, мандата он лишился, не согласившись с новым государственным устройством.

Станислав Шушкевич

Станислав Шушкевич

Последние 25 лет его жизни явились прискорбным свидетельством утраты им контакта с реальностью. Вместо того чтобы смириться с поражением, с тем, что уже не его несёт поток жизни, Шушкевич с юношеским азартом участвовал во всевозможных оппозиционных тусовках, критиковал действующие власти, всё больше маргинализируясь и теряя всякое влияние. В науку он не вернулся. Его заявления по текущей политике и воспоминания о собственных делах отражали полное непонимание происходящего и произошедшего.

В своём последнем интервью российским СМИ Шушкевич транслировал типовой набор клише времён перестройки. Он говорил, например, что референдум 1991 года о сохранении СССР был нечестным, клеймил коммунистические власти за всякие преступления, словно он сам не был большую часть взрослой жизни коммунистом и не состоял в номенклатуре, а, главное, утверждал, будто Советский Союз 80-х — то же самое, что СССР при Иосифе Сталине.

Звёздным часом Шушкевича был 1991 год. Именно тогда он вошёл в историю, и именно то трагическое событие стало самым важным в его долгой жизни. Отречься от причастности к развалу России он не мог и не хотел и потому ставил всё настойчивее себе это в заслугу.