Сергей Кириенко, как известно, имеет немалый опыт комсомольской работы. Потому вдвойне интересно, получится ли у него то, что не получилось у его предшественников на должности первого заместителя главы администрации президента — Владислава Суркова и Вячеслава Володина. А именно — создание российского молодежного движения.

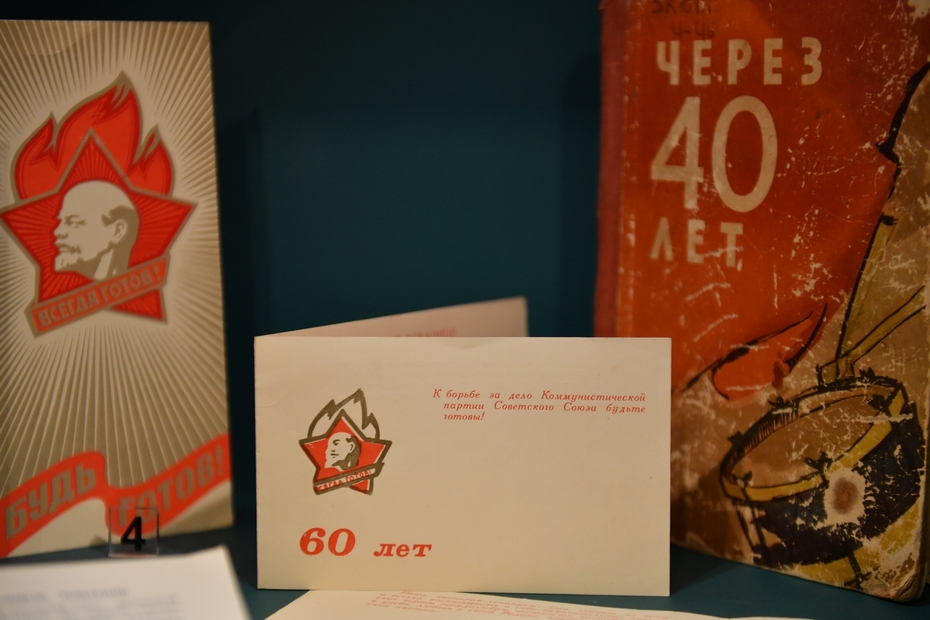

Напомним вкратце предысторию. К моменту прихода Владимира Путина во власть в России, по сути, не существовало ни детской, ни молодежной организации серьезного масштаба. После развала комсомола и пионерии возник даже не хаос, а просто осталось белое пятно. Государство отвернулось от этой проблемы, точнее, оно не видело никакой проблемы. Считалось, что людям так надоели советские заорганизованность и идеологизированность, что нужно как можно дальше от этого отойти.

Результатом стало, нет, не разнообразие детских и молодежных организаций (никакие скауты или ИМКА пионеров с комсомольцами не заменили), а то, что в народе называют пофигизмом. Но при этом в среде безопасной, аполитичной и неорганизованной основной массы подростков и молодежи стали возникать и радикальные движения, в том числе угрожающие власти, по крайней мере в перспективе. Достаточно вспомнить лимоновцев.

А поскольку с 2000 года государство взяло курс на восстановление порядка и управляемости общества, то рано или поздно очередь должна была дойти и до малых сих. И дошла. При Владиславе Суркове (первый заместитель руководителя администрации президента России в 2008–2011 годах. — NEWS.ru) после ряда заходов возникли «Наши» под руководством Василия Якеменко, ныне напрочь забытого, а когда-то скандально известного. «Наши» ориентировались на борьбу с «фашистами» (раз движение антифашистсткое). И неважно, кого именно объявляли ими.

Владислав Сурков

Владислав Сурков

«Наши» шуму создавали много, ориентируясь на вкусы заказчика — Суркова. Сурков был про пиар, им он занимался у Ходорковского, Фридмана, после в Кремле. Как орговик, а, главное, кадровик, Сурков выглядел слабовато, кадры брал в буквальном смысле с улицы, как того же Якеменко. Комсомольской школы у него не имелось.

В 2011 Суркова сменил Вячеслав Володин со своими приоритетами, к коим молодежка не относилась. Он тоже не прошел комсомольской работы, поэтому тему не знал и не понимал. На смену отвергнутым «Нашим» пришли скучноватые Российское движение школьников и «Юнармия», прикрыли и пресловутый «Селигер».

В 2016 году в Кремле в очередной раз сменился куратор внутренней политики, им стал Сергей Кириенко, выходец из перестроечного комсомола. Но вопреки ожиданиям, если они у кого-то и были, к молодежке он приступил далеко не сразу. Возможно, нужно было разобраться и обдумать, возможно, он считал, что его будут считать вечным комсомольцем. Для начала он провел Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи. Конечно, это было бледной тенью московского фестиваля 1957 года, но для понимания каких-то моментов полезно.

Центр внимания от молодежи сместился к подросткам, о чем свидетельствует создание детско-молодежного движения «Большая перемена», оформление которого закончилось подписанием соответствующего закона Владимиром Путиным в середине июля. Также он дал согласие возглавить наблюдательный совет организации.

То, что «Большая перемена» прописывается в законе, резко отличает ее от «Наших». Ее теперь так просто не ликвидируешь, формально она всерьез и надолго. «Наши» были боевой организацией, цель которой заключалась показать молодежи альтернативу как левым радикалам (лимоновцам и удальцовцам), так и либералам (вспомним молодежное «Яблоко» времен Яшина или Машу Гайдар в СПС), дать ей некое увлекательное дело, показать, что и за власть можно выступать и что это не скучно.

Сегодня и левые, и либеральные «молодежки» практически исчезли, власть популярна уже более двадцати лет, а для пассионариев и любителей приключений есть Украина. Поэтому акцент переводится на более раннюю профилактику возможных отклонений и на культивирование ценностей сытого, консервативного устоявшегося общества.

Насколько успешным окажется опыт с «Большой переменой» — сказать трудно. Сила пионерии основывалась на всеохватности, а, главное, на социальности — дешевые путевки в пионерлагеря, абсолютно бесплатные секции и кружки в Домах пионеров. Готово ли сегодня государство понести такие затраты?

Комсомол был реальной школой политического управления с мощнейшей кадровой политикой. Достаточно вспомнить, что из ВЛКСМ почти сразу перешли руководить КГБ Александр Шелепин и Владимир Семичастный. Сейчас такое возможно? А высоко ли поднялись функционеры «Наших»? Такая мощная фигура, как Сергей Павлов, после ВЛКСМ пятнадцать лет возглавлял советский спорт, с его именем связаны и Олимпиада-80, и триумфы в хоккее, и многое другое. Вот пример кадровой политики, отбора талантливых руководителей. И, кстати, Михаил Горбачев с Геннадием Янаевым — президент и вице-президент — поднялись именно через комсомол. То есть было четкое понимание: идешь по комсомольской линии, честно, результативно работаешь — тебе гарантирована карьера. Какие гарантии сегодня? Если уйдет Кириенко, что тогда? Придумываем что-то новое и все сначала?

Владимир Путин, кстати, пионерским и комсомольским активистом не являлся. Как он сам утверждал, в пионеры его приняли только в шестом классе (а не в третьем, как всех). «Я же хулиган был, а не пионер... [в университете] общественной работой не занимался, комсомольским функционером не был». Возможно, поэтому он и отдавал «молодежку» на усмотрение замам по политике в своей администрации, отчего она и не имела целостности на протяжении более двадцати лет.

Что ж, в условиях противостояния с глобальным Западом тема внутреннего единства становится все более важной. Посмотрим, что получится из такой ее составляющей, как молодежная и детская политика. Как на примечательный курьез обратим внимание на сообщение на официальном сайте Кремля: «С 17 по 20 июля в «Артеке» проходит финал трека «Большой перемены». А что такое «трек»? Почему не «завершение этапа»? Получается, что с неоколониализмом «золотого миллиарда» идет борьба на Украине, а неоколониальному англоязычию поддаемся у себя на родной земле. И это тоже то, о чем стоит задуматься.