Российская империя сделала первый шаг к парламентаризму 19 августа 1905 года. В этот день был подписан и опубликован императорский манифест о создании Государственной думы. Об истории этой политической новинки и о том, как парламентская система правления утвердилась в России, — в материале NEWS.ru.

Мысли о Думе

О необходимости исполнительной власти как-то советоваться с выборными от народа в России задумывались очень давно. В XVI–XVII веках регулярно созывались Земские соборы, на которых делегаты от всех сословий (даже от крестьян — неслыханный для того времени демократизм) принимали решение по важнейшим вопросам государства: войне и миру, новым законам и налогам. И даже царские династии, сначала Годуновых, а затем Романовых, были выбраны депутатами «от всей земли Русской».

В XVIII веке политика изменилась. Россия стремительно модернизировалась, но одновременно власть оказалась сосредоточена в руках императора и его ближайших советников. Началась эпоха абсолютизма. Петр Великий и его наследники создали исключительно эффективный механизм управления государством. Россия менее чем за столетие сумела справиться со всеми внешними врагами и превратилась в великую мировую державу. Но у системы государственного управления в абсолютной, бюрократической монархии имелся серьезный недостаток — она была полностью оторвана от народа. Причем не только от крестьян или городского мещанства, но и от правящей элиты — дворянского сословия, лишь верхушка которого оказывала влияние на принятие важнейших решений.

Эту проблему понимал уже великий реформатор, государственный секретарь Михаил Сперанский, который провел ряд успешных реформ государственного аппарата, завоевал доверие императора Александра I и превратился в его ближайшего сподвижника. В 1810 году по его проекту создается Государственный совет, ставший высшим законосовещательным органом при императоре. Он состоял из высших чиновников, попадавших туда по занимаемой должности или назначаемых царем. В 1811–1812 годах реформа должна была завершиться созывом Государственной думы — нижней палаты парламента, депутаты которой выбирались свободным населением империи.

Сперанский был убежденным сторонником конституционного правления. Во всех его политических проектах неуклонно проводилась мысль о верховенстве закона над самодержавной властью. Сперанский писал, что в России есть только два подлинных состояния: слуги государевы и слуги помещиков.

Первые называются свободными только в отношении ко вторым. Действительно же свободных людей в России нет, кроме нищих и философов, — отмечал он.

Конституция, считал Сперанский, способна ограничить проявления тирании, утвердить правовое государство. При этом, во избежание потрясений, все перемены должны были совершиться постепенно и по воле императора.

Александр I сначала симпатизировал проекту Сперанского — он тоже считал себя сторонником Конституции. Но в 1812 году, когда близилась великая война с наполеоновской Францией, столь радикальные перемены были сочтены неуместными, ослабляющими государство. Реформатора отправили в отставку. Хотя Александр I возвращался к идее установления Конституции уже после победы над Наполеоном I, проект так и не был реализован, и о парламенте пришлось забыть до 1881 года.

Тогда на фоне разгоравшегося по всей стране революционного террора министр внутренних дел граф Михаил Лорис-Меликов предложил императору Александру II успокоить общественное мнение, даровав стране Конституцию. Проект предусматривал созыв совещательного парламента из представителей городского и земского самоуправления. Но в тот день, когда государственная реформа была одобрена императором, Александр II был убит террористами. Конституционная реформа вновь была отложена на неопределенное время.

Это время пришло в 1905 году. Война с Японией оказалась шоком для общественного мнения России. Считалось, что российская армия является одной из лучших в мире, споря за первое место с Германией. Поэтому отсутствие побед воспринималось как поражение. Хотя все генеральные сражения на суше были сведены вничью, общество считало это крайне недостойным результатом.

Народное недовольство привело к массовому осуждению политики правительства. В январе 1905 года по всей стране начались беспорядки, которые радикальные партии называли революцией. Правительство отреагировало на это мирными переговорами с Японией и предложением программы внутренних реформ в стране.

С. В. Иванов. «Земский собор»

С. В. Иванов. «Земский собор»

Создание Думы

Уже 18 февраля 1905 года Николай II поручил министру внутренних дел (именно это министерство занималось в России государственными реформами) Александру Булыгину созвать совещание, на котором требовалось обсудить вопрос о том, как именно привлечь к управлению страной выборных представителей народа. Особое совещание начало работу в июле в Петергофе. В его деятельности принимали участие не только представители высшей бюрократии, но и такие авторитетные ученые, как историк Василий Ключевский или правовед Николай Таганцев.

19 августа «Манифест об учреждении Государственной думы» был подписан императором и обнародован.

Ныне настало время, следуя благим начинаниям их, призвать выборных людей от всей земли Русской к постоянному и деятельному участию в составлении законов, включив для сего в состав высших государственных учреждений особое законосовещательное установление, коему предоставляется предварительная разработка и обсуждение законодательных предположений и рассмотрение росписи государственных доходов и расходов, — говорилось в нем.

Это означало возвращение к проекту Сперанского. Но то, что в 1811 году воспринималось как желанное, в 1905 году считалось неполноценным и компромиссным. А взбудораженное массовыми демонстрациями и политическими забастовками общество не хотело компромисса. Оно желало получить настоящий парламент с законодательными, а не законосовещательными правами. Орган законодательной власти, избираемый на всеобщих выборах и реально влияющий на процесс управления государством.

Дума, получившая в либеральной и революционной прессе ироническое имя «Булыгинская», так и не была созвана. Причиной тому стала новая волна беспорядков. 2 октября в Москве началась всеобщая забастовка, которая вскоре распространилась на крупнейшие города России. Почти полностью встало движение по железным дорогам. Бастующие требовали демократических и социальных реформ, отвергая августовский проект Булыгина.

Россия переросла форму существующего строя. Она стремится к строю правовому, на основе гражданской свободы, — писал тогда премьер-министр граф Сергей Витте.

Николай II уступил. Желаемые обществом свободы были даны манифестом 17 октября 1905 года. В качестве главного положения в нем провозглашалось: «Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов». Начиная с этого дня в России абсолютная монархия сменилась на конституционную. В качестве парламента предлагалась все та же Государственная дума, но теперь уже устроенная на принципиально новых основаниях:

Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог восприять силу без одобрения Государственной думы и чтобы выбранным от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий властей.

Концепция реформы резко менялась, Государственная дума, которую 19 августа объявили законосовещательной, резко преобразилась в законодательный орган. Вместе с тем началась реформа Государственного совета. Он, в соответствии с планами Сперанского, стал верхней палатой парламента.

Этот высший орган власти теперь состоял из делегатов по назначению (выбираемых императором) и делегатов от влиятельнейших общественных структур: духовенства, дворянского самоуправления, земств, академии науки и торгово-промышленного сообщества. Фактически из Государственного совета сделали что-то вроде палаты лордов. Только вот места там получали не по происхождению, как в Великобритании, а по принципу меритократии, свойственному Российской империи.

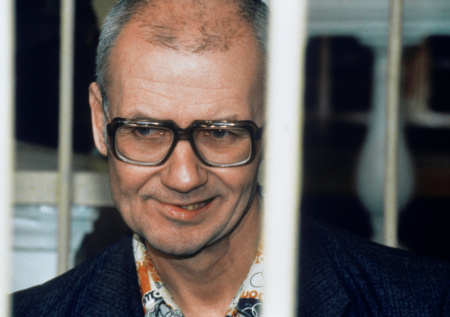

Александр Булыгин

Александр Булыгин

Система

11 декабря 1905 года был опубликован закон о выборах в Думу. Получение депутатского мандата для наших современников выглядело крайне необычно. Избиратели голосовали по отдельным куриям: землевладельческой, городской, крестьянской и рабочей. Это подчеркивало сословный характер устройства общества: считалось, что голоса разных людей имеют разный вес. Человек, добившийся высокого общественного положения, получивший образование и владеющий недвижимым имуществом, стоял выше неграмотного крестьянина или не имеющего ничего кроме съемной квартиры чернорабочего. Сейчас это может казаться несправедливым, но тогда подобные принципы считались частью естественного порядка вещей.

Чтобы стать избирателем в той или иной курии, надо было соответствовать определенным цензам. Землевладелец должен был иметь в собственности от 100 до 650 десятин земли в зависимости от местности, иметь недвижимую собственность стоимостью не менее 15 тысяч рублей. Горожанин должен был владеть любой недвижимостью в городе или долгосрочно снимать квартиру. Крестьяне становились избирателями по факту наличия дома в сельской местности, а рабочие — если они имели постоянную работу на любом промышленном предприятии.

Впрочем, избирательных прав не имели женщины, студенты, военнослужащие, лица моложе 25 лет, а также кочевые народы. Парадоксально, но избирательных прав лишались и высшие чиновники (губернаторы, вице-губернаторы, градоначальники) и офицеры. Так власть добивалась деполитизации чиновничества и офицерства, перед которыми ставилась задача верно служить империи, а не заниматься политическими играми. Кстати, им также запрещалось состоять в партиях.

Система выборов была построена во многом на принципах прямой демократии. Не было никаких кандидатов и предвыборных кампаний. Все имеющие право голоса голосовали по куриям, избирая выборщиков из состава каждой. Затем выборщики собирались на региональные съезды, чтобы из своих рядов избрать выборщиков следующего этапа или сразу же депутатов Думы.

Горожане голосовали в два этапа, землевладельцы и рабочие в три, крестьяне в четыре. Это было связано с тем, что число крестьян было очень велико как на первом, так и втором этапах, чтобы обеспечить справедливое и равное рассмотрение всех возможных кандидатур.

Никакого списка кандидатов на съездах выборщиков не было. Они выступали с декларациями, обсуждали самые животрепещущие проблемы страны, и таким образом из общего числа выделялись наиболее талантливые и политически активные люди.

Впрочем, на выборах по крестьянской курии порой случались курьезы. Хотя крестьяне обычно старались выбирать наиболее «крепких», тех, кто делом доказал свою способность поднять хозяйство, иногда сельские общины, наоборот, делали выборщиками лентяев и бедняков — говоря, что от них никакого проку общине нет, а так — хоть пусть в Государственной думе поработают, глядишь, научатся чему-нибудь полезному.

Использование куриальной системы позволяло избавиться от практики «депутатов-гастролеров», политических «звезд», приезжавших в провинцию из столицы, чтобы получить гарантированный депутатский мандат. Не являешься местным жителем — значит, путь в выборщики и депутаты тебе закрыт.

Заодно система выборщиков служила своеобразным фильтром, который, по замыслу правительства, должен был отсекать от депутатского звания политиканов и демагогов. Примерно с этой же целью по сей день президента США выбирают не граждане этой страны, а коллегия выборщиков, которые формально могут голосовать не так, как голосовали граждане их штата, а по собственным убеждениям и совести.

Столыпин в 1904 году

Столыпин в 1904 году

Выборы

Выборы назначили на весну 1906 года. Это событие вызвало огромный интерес, ведь никогда ранее (кроме уже давно забытой эпохи Земских соборов) в России не проводились демократические выборы в парламент. Политика вышла из властных кабинетов и превратилась в публичное действие, доступное каждому подданному Российской империи.

Газеты были полны публикациями в пользу самых различных партий. Срочно придумывались новые формы пропаганды. Так как в законодательстве не было понятия «подкуп избирателя», вскоре додумались до проведения агитационных собраний в трактирах. Рассчитывали при этом на самого неграмотного избирателя, которого можно привлечь на свою сторону бесплатным чаем, пряниками, а порой и водкой. Не гнушались такими методами ни правые, ни левые. Но несмотря на то что в прессе стоял страшный шум о нечестной борьбе, наказывать трактирных агитаторов было не за что.

[Никогда] впоследствии не было той относительной свободы предвыборной агитации, которая довольно беспрепятственно пользовалась тогда внешним «оказательством». Партийные комитеты мобилизовали значительные силы, между прочим, из учащейся молодежи, украшавшейся партийными значками и исполнявшей разные второстепенные функции агитации, — писал, вспоминая о выборах, один из основателей русской социологии Николай Кареев.

Впрочем, радовались тогда не все. Революционные партии, которые в условиях установления конституционного порядка быстро теряли популярность, делали всё, чтобы сорвать выборы. В Твери 25 марта 1906 года, ровно в день выборов, когда выборщики собрались на заседание, местные социалисты бросили в губернатора Павла Слепцова бомбу. Глава губернии был буквально разорван на клочки. Газета «Новое время» так описывала эту трагедию:

Под губернаторский экипаж была брошена бомба. Раздался оглушительный взрыв. Когда рассеялся дым, глазам прибежавших представилась ужасная картина: в разных местах на довольно большом пространстве валялись ноги, внутренности, части тела и клочья платья убитого взрывом Слепцова.

Работа собрания была сорвана, но выборщики смогли собраться на следующий день и все-таки проголосовали за кандидатов.

По итогам выборов большинство мандатов досталось либеральной партии конституционных демократов (кадетов). К ним немедленно примкнули социалисты, трудовики (левая партия), польские и грузинские националисты. В результате вместо трудной ежедневной работы по рассмотрению и совершенствованию законов депутаты рвались на трибуну, чтобы выступить с громкими политическими заявлениями. Левые потребовали конфискации земель и обращения их в общественное достояние. Принятие государственного бюджета было парализовано.

8 июля 1906 года первая Дума была распущена императорским указом.

Пусть помнят наши подданные, что только при полном порядке и спокойствии возможно прочное улучшение народного быта. Да будет же ведомо, что мы не допустим никакого своеволия или беззакония и всею силою государственной мощи приведем ослушников закона к подчинению нашей царской воле. Призываем всех благомыслящих русских людей объединиться для поддержания законной власти и восстановления мира в нашем дорогом Отечестве, — заявил в Высочайшем манифесте от 9 июля 1906 года Николай II.

Главой правительства стал решительный Петр Столыпин. Государственная реформа получила новый, очень мощный импульс. В январе 1907 года были проведены выборы во вторую Государственную думу.