Больше ста лет полярных исследователей манила неизведанная Земля Санникова. Рассказывали легенды, что там бьют тёплые ключи, а климат мягок из-за того, что почва прогревается от постоянной вулканической деятельности. Говорили, что на затерянном в океане острове скрыты несметные залежи золота и других природных богатств. А самые трагические страницы поиска Земли Санникова связаны с русской полярной экспедицией барона Эдуарда Толля.

В конце XVIII — начале XIX веков русские промышленники открыли для себя ещё один источник дохода, кроме пушнины: мамонтовые бивни. Это очень красивый материал, из которого делают костяные статуэтки, геммы, камеи, рукояти кинжалов, резные пуговицы, миниатюрные шкатулки и множество других изящных и очень дорогих предметов.

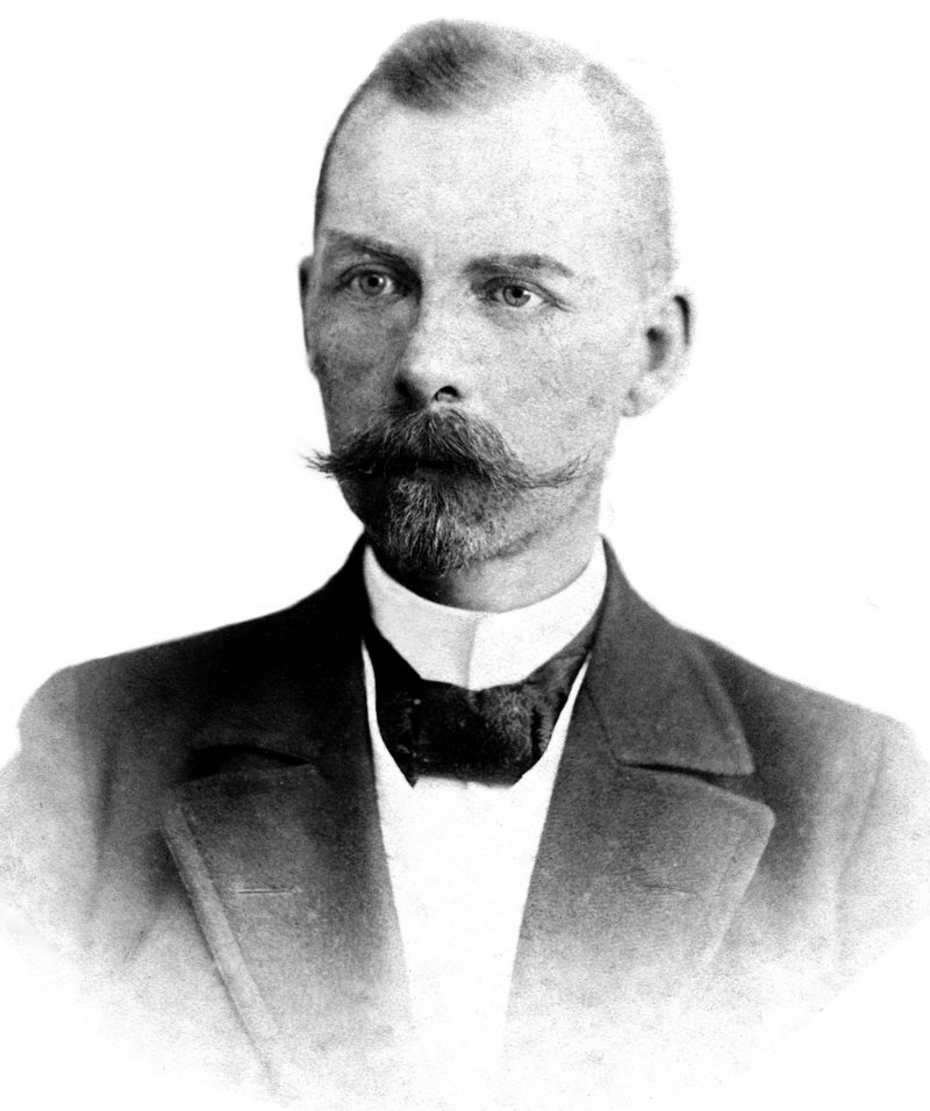

Барон Э. В. Толль

Барон Э. В. Толль

Сейчас все считают, что бивней мамонта сохранилось совсем немного, они редки и очень дороги. Но в первые десятилетия добычи их количество на севере Сибири было поистине огромным. Не самый крупный и богатый промышленник Яков Санников лишь за один сезон 1809 года обнаружил и вывез 250 пудов бивней отличного качества. В те годы экспедиции доставляли «на Большую землю» лишь самые лучшие бивни, те что похуже бросали на месте, чтобы не увеличивать груз.

На мамонтовых бивнях создавались целые состояния. Это звало купцов с авантюрным складом характера во всё новые экспедиции на крайний Север. Ведь стоимость одного пуда редкой кости доходила до 60 рублей — в те времена огромные деньги! Тот же Санников получил за свои 250 пудов от 10 до 15 тысяч рублей. Такой суммы хватало на всю жизнь. И это добыча всего за один сезон.

Казалось, что запасам мамонтовой кости не будет конца. В те годы ходила байка, что одному купцу, впервые попавшему на Большой Ляховский остров в Северном Ледовитом океане, показалось, что он весь состоит из древних бивней, смешанных со льдом и песком. Ученые посчитали, что с XVIII по ХХ век были добыты бивни почти пятидесяти тысяч мамонтов. К сожалению, в наши дни запасы ископаемой кости почти исчерпаны и бивни мамонта считаются драгоценнейшим сырьём.

Первооткрыватель

В 1800 году до побережья холодных морей добрался Яков Санников. Поначалу он занимался охотой на пушных зверей, а затем стал старшиной купеческой артели Сыроватских. Вскоре набрал немного денег и открыл собственное дело по поиску и продаже бивней мамонта.

Но Санникова влекла не только добыча — он оказался в числе тех предпринимателей, кто хотел исследовать неизведанные земли, открывать острова, которых нет на карте, раздвигать границы Российской Империи и оставить о себе добрую память среди потомков. Поэтому Санников регулярно записывался в приполярные экспедиции, организуемый казной. Его навыки охотника и проводника были там очень полезны.

Яков Санников

Яков Санников

С одной из таких экспедиций, устроенной Министерством коммерции под руководством Матвея Геденштрома, в 1809–1810 годах Санников оказался в архипелаге Новосибирских островов. В первый год экспедиции он, выполняя поручение Геденштрома, в нескольких местах пересёк пролив между островами Котельным и Фаддеевским и определил, что его ширина колеблется от 7 до 30 верст.

На следующий год Геденштром отправил к Новосибирским островам целую промышленную артель под руководством Санникова. Исследуя Фаддеевский остров охотники обнаружили, что относительно недавно он был населён людьми. Затем они отправились на север, чтобы узнать, как же далеко к полюсу простирается открытая земля.

Дойдя до края Новой Сибири Санников увидел вдали, как казалось примерно в 50 вёрстах, гряду гор и холмов. Но добраться туда не смог, кончалась провизия. Идти вперёд по морским льдам значило обречь себя и своих людей на верную смерть.

Вернувшись к Геденштрому, Санников составил обстоятельный отчёт о путешествии. На основании рассказа Санникова Геденштром обозначил в верхнем правом углу своей карты берег неведомой суши, на которой написал: «Земля, виденная Санниковым». На её побережье, согласно отчёту, были нарисованы горы.

Геденштром полагал, что виденный Санниковым берег — часть большой земли, что далее соединяется с Америкой. Гипотезу подтверждали легенды аборигенов. Они рассказывали о том, что на неведомый остров на севере несколько столетий тому назад ушло племя северных кочевников онкилонов, родственное якутам.

Ещё раз Санников оказался на Новой Сибири в 1811 году. И опять наблюдал далекий, гористый берег. На этот раз продолжить путь помешало море, к тому времени освободившееся от льдов. Наблюдения путешественника за перелётными птицами привели к предположению, что на севере находится большая земля, которая из-за вулканической деятельности отличается тёплым климатом.

Вскоре слухи добавили к этому, что Земля Санникова хранит в своих недрах золото и другие полезные ископаемые. Так родилась легенда о большом острове или группе островов в Северном Ледовитом океане. Хотя Санников стал первооткрывателем четырех островов: Столбового, Фаддеевского, Новой Сибири и Земли Бунге, он вошёл в историю благодаря берегам, которые видел издали и которые затем десятки лет влекли к себе полярных исследователей.

Толль наблюдает Землю Санникова

Самая крупная экспедиция, отправившаяся на поиски Земли Санникова, начала свой путь 21 июня 1900 года, её руководителем стал геолог, зоолог и полярник барон Эдуард Толль. Он был абсолютно убеждён в реальности существования приполярной земли. Ведь оказавшись в своей первой экспедиции, под началом учёного зоолога и путешественника Александра Бунге, он в 1886 году собственными глазами видел землю ровно в том месте, где за 75 лет до этого её наблюдал Санников.

В своём отчёте Толль писал, подтверждая правоту Санникова: найдены «четыре плоскоконические столбовые горы с примыкавшим к ним низким подгорьем». Толль нанес остров на карту, определив его координаты как 77°30’ северной широты и 142°20’ восточной долготы.

Картина была настолько чёткой, что он смог точно вычислить расстояние до гор, оказавшееся равным 150 вёрстам. Увидев величественный берег неизведанной земли, Толль забыл про юношеские мечты о путешествиях в Африку и с головой погрузился в исследования русского Заполярья. Он вместе с адмиралом Степаном Макаровым плавал на ледоколе «Ермак» к Шпицбергену и участвовал в организации полярной экспедиции Фритьофа Нансена.

В 1892 году Толль самостоятельно добрался до Новой Сибири, где заложил для Нансена три эвакуационные базы, а также купил для норвежской экспедиции 66 северных ездовых собак. Вернувшись из путешествия, вдохновлённый увиденным, Толль задумался о том, как пройти ещё дальше на север. Он рассчитывал узнать, что же за земли лежат за островами Новой Сибири.

Эдуард Толль, 1902 г.

Эдуард Толль, 1902 г.

Путешественника поддержало Императорское Русское географическое общество. В 1894 году оно наградило ученого медалью Пржевальского. Серьёзным доводом в пользу продолжения исследований стал успех экспедиции Нансена, доказавшего, что можно успешно добраться до самого Северного полюса.

К началу ХХ века на картах уже почти не осталось белых пятен. Поэтому возможность совершить географическое открытие привлекала ученых не меньше, чем любопытство исследователя. Толль более десяти лет добивался возможности организовать экспедицию. В 1898 году он занялся активной рекламой своего «проекта всей жизни». Он писал в газеты, выступал на заседаниях Русского географического общества. Барон доказывал русскому обществу полезность и осуществимость полярной экспедиции на поиски Земли Санникова.

Толль провёл расчёты и пришел к выводу, что можно достигнуть берегов северных островов по морю в тёплый период, когда тает лёд и появляется открытая вода. Он предлагал отправиться в путь летом, следовать через Карское море, мимо мыса Челюскин, в устье Лены, где встать на зимовку, а затем, дождавшись следующего лета, отплыть на север, чтобы достигнуть Земли Санникова к концу короткого периода полярной навигации.

В состав экспедиции, помимо моряков, Толль собирался включить начальника, трёх его помощников по научной части: астронома, метеоролога и гидрографа, а также двух опытных новосибирских промысловиков, которые могут служить проводниками и советниками в неизведанной и опасной северной местности.

«Заря» уходит на север

В мае 1900 года «Заря» под командованием Колчака прибыла в Санкт-Петербург, перед отплытием корабль посетил Николай II, интересовавший полярными исследованиями. Император внимательно осмотрел судно и распорядился как можно скорее удовлетворить все просьбы Толля по организации путешествия.

21 июня приготовления были наконец завершены, и экспедиция отправилась в путь. 22 сентября «Заря» достигла берегов Таймыра, где остановилась на зимовку, во время которой Колчак с просветительскими целями прочитал экипажу судна большой доклад, посвящённый Великой Северной экспедиции Беринга.

На протяжении десяти месяцев во вросшей во льды шхуне не останавливалась научная деятельность. В августе 1901 года льды растаяли, и «Заря» смогла выйти в открытое море. Пройдя более 1300 миль и достигнув острова Котельного, экспедиция столкнулась с начавшимися холодами и снова встала на зимовку.

Неудача в поисках Земли Санникова, до которой никак не получалось добраться, очень удручала Толля. Но он надеялся, что по мере потепления получится организовать санную экспедицию, найти желаемый остров, а если не получится добраться до него, то перезимовать на острове Беннета, а затем снова отправиться в путь.

В апреле небольшой отряд из четырёх человек, под командованием зоолога Алексея Бялыницкого-Бирули, отправился на остров Новая Сибирь. Он собирался исследовать остров, а затем дожидаться там прибытия «Зари», когда откроется путь по морю.

23 мая 1902 года Толль с учёным Ф. Зебергом, двумя проводниками каюрами и небольшим запасом провизии (много продовольствия было просто не увезти) принял отчаянное решение отправиться на север пешим ходом. Он стремился к цели, не считаясь с риском, потому что верил в существование легендарной Земли Санникова — острова, который сам наблюдал в Северном Ледовитом океане.

Это был смертельный риск — Толль или достигал своей цели и оказывался на тёплом острове, или же почти неизбежно встречал смерть. Колчак остался на «Заре». Ему и остальным членам экспедиции из-за того, что начали подходить к концу запасы продуктов, предстояло проследовать южнее земли Беннетта, а затем возвращаться в Санкт-Петербург. Экспедиция оставила для Толля запасы продовольствия, ведь он приказал не дожидаться возвращения и собирался самостоятельно добраться до устья Лены.

В чем был смысл этого самоубийственного похода? Многие современники предполагали: ставка Толля в полярной экспедиции была столь высокой, что вернуться в столицу без победных известий об открытом острове он просто не мог. Барон столько сил потратил на то, чтобы убедить русское общество в реальности Земли Санникова, что признание поражения было для него хуже смерти.

Конец экспедиции

В июле 1902 года лед, удерживавший «Зарю», был взорван, корабль вышел в море, но оказался затерт льдами, утратил управление и лег в дрейф. Почти месяц судно носило по океану. В августе русские моряки наконец победили льды и, несмотря на приказ Толля, попытались найти группы Толля и Бялыницкого-Бирули.

Но к концу августа на корабле не только почти закончилась провизия, но и оставался минимальный запас угля, идти на север значило подвергать смертельному риску всех участников экспедиции. Лейтенант Федор Матисен, которому Толль перед уходом передал командование, принял тяжёлое решение уходить на Большую землю. 30 сентября на последних фунтах угля «Заря» подошла к Якутску. Колчак немедленно организовал спасательную экспедицию. Поиски закончились лишь в 1904 году, когда надежды на обнаружение Толля и его спутников не осталось.

Участники экспедиции на борту шхуны «Заря»

Участники экспедиции на борту шхуны «Заря»

Он отправил телеграмму в Санкт-Петербург: «Вверенная мне экспедиция с вельботом и всеми грузами пришла на остров Котельный к Михайлову стану 23 мая... Найдя документы барона Толля, я вернулся на Михайлов стан 27 августа. Из документов видно, что барон Толль находился на этом острове с 21 июля по 26 октября прошлого года, когда ушёл со своей партией обратно на юг <...>, по берегам острова не нашли никаких следов, указывающих на возвращение кого-либо из людей партии барона Толля. К 7 декабря моя экспедиция прибыла в Казачье. Все здоровы. Лейтенант Колчак».

Группа Толля бесследно пропала в ледяной пустыне, а это значило одно — все участники экспедиции ушедшие с бароном — погибли. Второй пешей группе под командованием Бялыницкого-Бирули повезло больше, она сумела самостоятельно достичь материка и спаслась.

Но куда же делась Земля Санникова, которую наблюдало столько людей? Существуют две версии. Первая была выдвинута Колчаком, который писал: «Летом, если мороз 15 градусов и ниже, когда стоит густой туман, испарения издали представляются в виде очень устойчивых форм, нередко принимавших, благодаря рефракции, фантастические очертания, похожие на контуры отдалённых пространств твёрдой земли». Вторая версия говорит: Земля Санникова была, но... растаяла. Это была огромная глыба льда, наросшая на гигантской мели, которая обнаружена океанографами и сейчас называется «Банка Санникова». Растаял остров приблизительно в конце XIX века, так что Толль ещё мог увидеть его в 1886 году.

Несмотря на трагический финал, значение экспедиции Толля сложно переоценить. Были составлены точные карты северных островов, собраны огромные материалы по геологии, гидрографии, зоологии Заполярья. Колчак по итогам путешествия написал монографию «Лёд Карского и Сибирского морей», сохраняющую научное значение даже в наши дни, спустя более ста лет после завершения необычайного подвига русских учёных и моряков.