В литературе есть такое понятие, как «писатель одной книги», когда автор узнаётся по какому-то конкретному произведению, а остальные остаются в тени «основного» текста. Таковыми выпало быть, например, Александру Грибоедову с «Горем от ума», Владимиру Набокову с «Лолитой», Джерому Сэлинджеру с «Над пропастью во ржи». Существуют и «режиссёры одного фильма» — Василий Пичул с «Маленькой Верой» или Александр Серый с «Джентльменами удачи». Сюда же относится и забытый «чёрный пророк» Никита Тягунов, экранизировавший в начале 1990-х рассказ американского писателя Уильяма Фолкнера «Нога». Создав «обвинительное заключение» своему времени и предсказав наступление тошноты ресентимента, режиссёр умер ровно три десятилетия назад, вскоре после премьеры своего главного высказывания. NEWS.ru решил вспомнить о Тягунове и его «Ноге», из которой, как из гоголевской «Шинели», выросли все мы.

«Сама искренность»

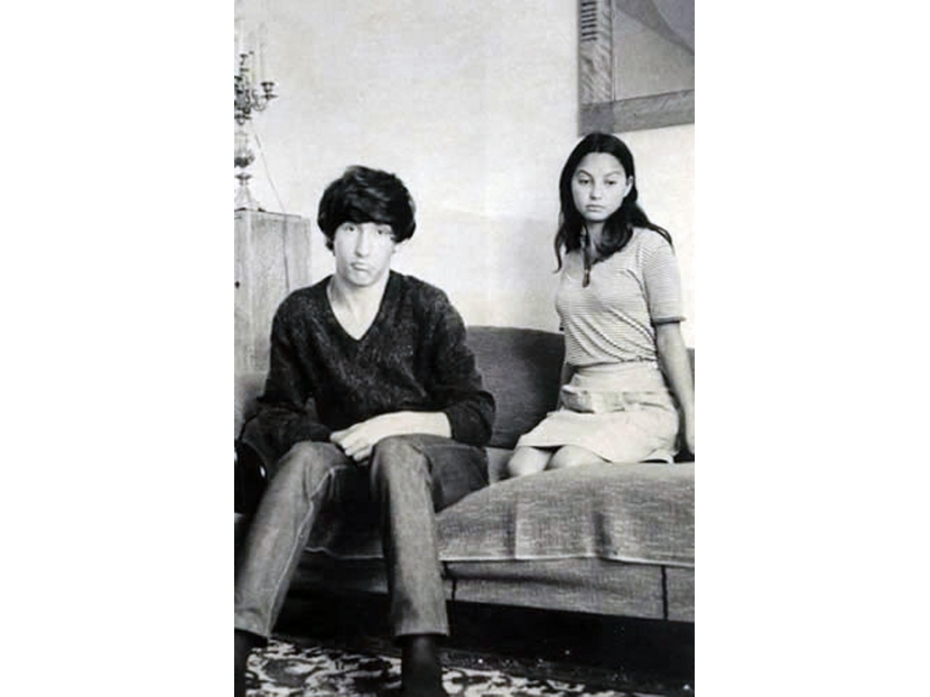

Никита Тягунов родился в 1953 году в Москве в семье советского драматурга и детского поэта Геннадия Мамлина и редактора Зои Тягуновой. В 1970-е он окончил факультет культурно-просветительской работы Московского института кинематографии. С 1975 по 1989 год работал на советском телевидении, где занимался режиссурой телеспектаклей. Среди них была, например, экранизация постановки «Одесских рассказов» (1984) Исаака Бабеля или прозы Даниила Гранина «Кто-то должен» (1984) и Марка Розовского «Золотая рыбка» (1985). А дебютной стала «поколенческая» работа по сценарию отца «Июнь, Москва, Чертаново» (1983).

Но всё это осталось подзабытой предысторией. История началась с артхаусной военной драмы «Нога» с Иваном Охлобыстиным и Петром Мамоновым в главных ролях — первого и единственного художественного фильма Тягунова, своевременно вышедшего на экраны в ноябре эпохального 1991 года как манифест, приговор и предчувствие.

Актер Иван Охлобыстин награжден призом за лучшую мужскую роль в кинофильме «Нога» на III Открытом российском кинофестивале «Кинотавр»

Актер Иван Охлобыстин награжден призом за лучшую мужскую роль в кинофильме «Нога» на III Открытом российском кинофестивале «Кинотавр»

Матрицей картины стал одноимённый рассказ Уильяма Фолкнера о том, как из оторванной на фронте конечности солдата вырастает его зловещая копия. Сюжет был навеян травмами Первой мировой войны, чьим участникам приходилось водить опасные хороводы со своим внутренним дьяволом, легко пробуждаемым архаикой любой ратной мясорубки, особенно братоубийственной и несправедливой.

Никита Тягунов вместе со сценаристкой Надеждой Кожушаной (уже известной к тому времени по картине «Зеркало для героя» — советскому прототипу американского «Дня сурка») актуализировали изначальный фолкнеровский сюжет, наложив его на брежневский застой и эхо вторжения в Афганистан. Они своеобразно раскодировали принцип работы геополитической ностальгии, где ампутированная конечность — это отпавшие колонии, которые в новом статусе воспринимаются достойным гибели злом, а мечты об их новом обретении — это кайф от ношения экспериментального протеза.

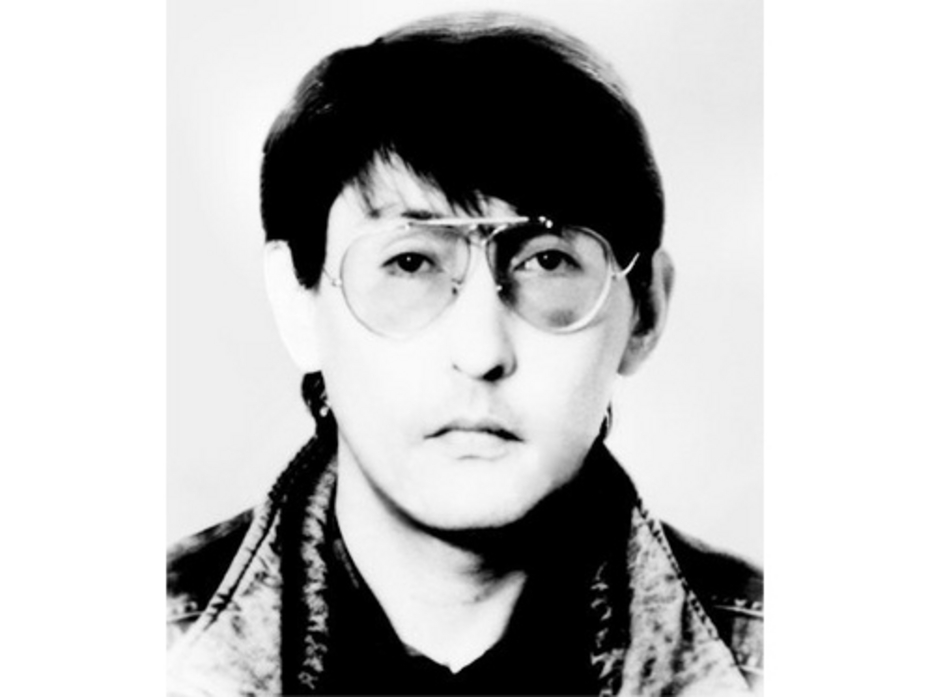

Никита Тягунов

Никита Тягунов

Создатели «Ноги» волей-неволей предсказали нарастающие после распада СССР фантомные боли территориального размежевания. Собственно, «Фантомные боли» — это был один из рабочих вариантов названия фильма о двух студентах, Рыжем и Валере Мартынове, которых отправили в составе «ограниченного контингента» в соседнюю страну. Первый погибает, второй лишается ноги и просит умершего друга убить конечность, покуда та не натворила дел. Но ящик Пандоры уже не закрыть, и, как пелось в одной панк-песне 1990-х, «я уже не я, мистер Хайд — на выход».

В принципе, с самого начала было понятно, что здесь нужно. Война делает людей искренними, а я знаком с такими людьми. Петя Мамонов тоже искренний, сейчас это очень редко в людях. Меня в фильме как бы четыре человека, все Искренние: студент в шиллеровской шляпе, искренний солдат, демон соцреализма и последний — сама искренность. Сама искренность — самая кайфовая. Картина поколебала моё представление о реальности — я думал, ничего не получится, — вспоминал Охлобыстин.

Сам Тягунов рассказывал, что «подвигнутые Фолкнером» создатели картины «начинали думать про 1917 год, то есть совершенно не про Афганистан, вообще не про какую-нибудь конкретную войну», отталкиваясь «от любой бессмысленной, неправедной войны, от персонажей с определённым менталитетом». А Кожушаная вспоминала, что, работая над картиной, создатели «влезли по уши в Афганистан» и пропустили через себя не одну историю реальных участников боевых действий, сыгравших в госпитальных эпизодах фильма самих себя. И это знание, по её словам, разрушает.

40% мальчиков, которые считаются раненными в Афганистане, — это сумасшедшие. Потому что если мальчик читал больше двух книжек в своей жизни, попав туда, он сходил с ума, — писала Кожушаная в «Искусстве кино», объясняя помешательство главного героя картины.

Иван Охлобыстин

Иван Охлобыстин

«Энергия запредельных сил»

Фильм «Нога», сотканный из дадаистских звуков и плывущих картинок, приправленный отрывками из «Божественной комедии» Данте и народного фольклора, а также мглой позднезастойной действительности, произвёл фурор. Картина получила несколько премий — главный приз международного фестиваля фильмов для молодёжи в Потсдаме, за лучшую мужскую роль в конкурсе «Фильмы для избранных» на «Кинотавре»-92, за высокое художественное мастерство и любовь к кино на фестивале «Дебют» и другие.

Сюжет одновременно затягивает и при этом приводит порой в экзистенциальный ужас. Иван Охлобыстин, кстати, не стал сниматься в картине под своей фамилией, взяв почти сартровский псевдоним Иван Чужой. Позднее он объяснял это тем, что не хотел «связывать этот сценарий со своей судьбой», вспомнив про скорую кончину авторов картины. Надежда Кожушаная, впрочем, умерла спустя несколько лет — в 1997 году в возрасте 44 лет от пневмонии. А вот Никита Тягунов действительно скончался вскоре после премьеры — 20 июля 1992-го, когда ему было всего 39 лет.

Никита Тягунов

Никита Тягунов

Но если тут и есть магия, то разве что в зловещих совпадениях и соответствующей рифме с эпохой. Как вспоминает кинокритик Андрей Плахов, Никита Тягунов вёл достаточно саморазрушительный образ жизни и почти в буквальном смысле был сожжён алкоголем. Он умер вскоре после одной из фестивальных пресс-конференций, где рассказывал о планах снять новый фильм по сценарию Надежды Кожушаной о евангельском преступнике Варавве, которого освободил Понтий Пилат вместо распятого Христа. Главную роль режиссёр планировал, как и в «Ноге», дать Ивану Охлобыстину.

Когда на пресс-конференции Никита рассказывал про своего будущего «Варавву», то казалось, что его питает энергия совсем последних, запредельных сил. Однажды вдруг упал и отключился посреди бела дня. Потом встал и продолжал говорить. Связно, спокойно и трезво. Никита скончался на другой день после возвращения в Москву, — вспоминал Плахов.

Тягунов вошёл в историю как один из самых шокирующих и во многом непонятых отечественных кинематографистов (наряду с ныне здравствующим контркультурным режиссёром Артуром Аристакисяном, который ограничился созданием двух картин — «Ладони» и «Место на земле», после чего вот уже больше 20 лет хранит молчание). Из-за раннего ухода вокруг его персоны вырос ореол загадочности и недосказанности, а короткая жизнь только усилила значение его работы, включив режиссёра в пантеон проклятых поэтов.