Мало кто из белых генералов прославился так, как Лавр Корнилов, но этого выдающегося разведчика и отличного командира помнят скорее как символ контрреволюции и Гражданской войны в России. Об этом человеке, которого одни современники считали идеалом русского воина, а другие — злодеем и убийцей, о его удивительной судьбе — в материале NEWS.ru.

«Скромен, правдив, в манерах угловат»

30 августа 1870 года в сибирском городке Усть-Каменогорске, в семье хорунжего казачьих войск, получившего офицерские погоны за долгую службу, начатую с нижних чинов, родился мальчик, названный Лавром. Несмотря на слабое здоровье, ребенок выжил. Он вырос в станице Каркаралинской Сибирского казачьего войска.

Его, как и других сыновей казаков, с детства готовили к военной службе. В 1881 году отца перевели в Зайсанскую станицу, на границу с Китаем. Поселение это было совсем небольшим, там не было даже приходской школы, и поэтому в 1883 году родители отправляют Лавра в Омск для поступления в Сибирский кадетский корпус. Корнилов был подготовлен слабо — где найти хороших учителей в глубинке?

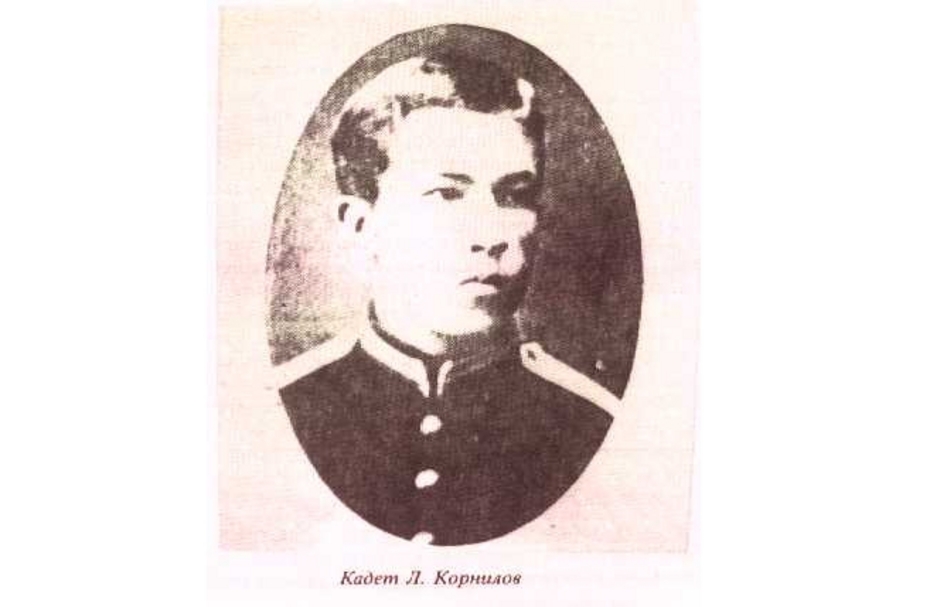

Члены экзаменационной комиссии оказались столь поражены желанием маленького казака учиться, что приняли экстраординарное решение: зачислить Корнилова в кадеты, несмотря на несданные экзамены по иностранным языкам. Они не прогадали: с самых первых дней Лавр оказался среди лучших учеников. В аттестации на Корнилова, подписанной директором корпуса, сообщалось: кадет Корнилов «развит, способности хорошие, в классе внимателен и заботлив, очень прилежен. <...> Скромен, правдив, послушен, очень бережлив, в манерах угловат. К старшим почтителен, товарищами очень любим».

Обучение в корпусе Корнилов завершил, сдав экзамены на максимально возможные баллы. Это давало привилегию: выбор военного учебного заведения, где желал обучаться будущий офицер. Лавр выбрал Михайловское артиллерийское училище в Санкт-Петербурге. Сказалось детство в бедной семье — хотя с артиллеристов был куда больший спрос по службе, они получали большее жалование и быстрее продвигались в чинах.

Кадет Лавр Корнилов

Кадет Лавр Корнилов

В Михайловском училище давали отличное образование не только по военным предметам, но и по математике, физике, истории. Там царил настоящий культ науки, ведь от артиллеристов требовали прежде всего учености. Это пришлось юному Корнилову по душе.

Будучи очень самолюбивым, любознательным, серьезно относится к наукам и военному делу, он обещает быть хорошим офицером. Дисциплинарных взысканий не было, — говорилось в новой аттестации Корнилова.

В 1892 году Корнилов окончил Михайловское училище (одним из первых в выпуске) и отбыл на службу в Туркестанскую бригаду — на самый край обширной Российской империи. Три года службы всё свободное время подпоручик Корнилов занимался самообразованием, изучал восточные языки, после чего успешно сдал экзамены в Академию Генерального штаба — учебное заведение, где готовили элиту русской императорской армии. Пройти туда считалось заветной мечтой для любого армейца, конкурс был огромен, требования к абитуриентам — высочайшими.

В академии, созданной знаменитым военным теоретиком бароном Жомини, обучение идет два года.

С генералом Корниловым я был вместе в Академии Генерального штаба. Скромный и застенчивый армейский артиллерийский офицер, худощавый, небольшого роста, с монгольским лицом, он <...> во время экзаменов сразу выделился блестящими успехами по всем наукам, — писал учившийся вместе с Корниловым будущий атаман Донского войска Африкан Богаевский.

В 1897 году, закончив обучение и показав отличные успехи, Корнилов получает чин штабс-капитана и предложение остаться на дополнительный третий курс в академии. Этот курс готовил уже не просто штабных офицеров, а будущих кандидатов на высокие командные должности. Он предназначался для самостоятельной работы над тремя научными темами — военно-исторической, по теории военного искусства и решению задачи «на действия армейского корпуса применительно к определенному театру войны с описанием стратегических и географических особенностей этого театра».

С заданием Корнилов справился, получив серебряную медаль, досрочный чин капитана и право на занесение своего имени в список лучших выпускников академии. Несмотря на то что перед ним открывались блестящие перспективы службы в столице, капитан Корнилов попросил перевести его снова в Туркестанский округ.

Афганистан

В это время между Россией и Великобританией продолжалась рискованная «Большая игра» за влияние в Центральной Азии. Корнилов оказался на передовой этой тайной войны. Его немедленно отправили в разведывательную экспедицию в Афганистан. Тут ему очень помогло отличное знание туркменского языка и слегка восточная внешность. Он без труда выдал себя за представителя местных племен и легко проник туда, куда европейцам был закрыт путь.

Задание было выполнено. Русское командование было поражено тем, с какой находчивостью и лихостью действовал Корнилов, который смог убедить афганцев, что собирается записаться в гвардию эмира Абдурахмана.

Дальше последовала трудная полуторагодичная экспедиция на Тянь-Шань, в Индию и Тибет. Русской армии надо было изучить район возможных боевых действий, составить карты, дать рекомендации для движения войск. И с этим делом Корнилов тоже отлично справился. Итогом экспедиции стала книга «Кашгария, или Восточный Туркестан», прославившая автора не только как военного разведчика, но как этнографа и географа.

В 1903 году Корнилов отправился со специальной миссией в Индию, а в 1905 году подал Генеральному штабу секретный доклад о военных мероприятиях англичан в их главной колонии. В этом же году началась война с Японией. Корнилов, движимый патриотическим порывом, не мог остаться в стороне. Он потребовал перевода на фронт, прибыв туда вместе с 1-й Сибирской стрелковой бригадой, аккурат к сражению при Сандепу. И сразу показал себя дельным офицером.

Как вспоминал генерал Игнатьев, «дела у сибиряков шли, как казалось, блестяще: после занятия двух-трех деревень на правом берегу Хунхэ полки все той же славной 1-й бригады с вечера ворвались, а к рассвету овладели почти без потерь селением Хэгоутай на левом берегу реки».

В следующем сражении, под Мукденом, сибирские стрелки стояли на правом фланге, куда пришелся главный удар маршала Оямы. Два дня шел ожесточенный бой, после чего истощенные русские части были вынуждены отступить. Корнилов, к тому времени уже подполковник, принял командование над потерявшим старших офицеров отрядом стрелков 1-го, 2-го и 3-го полков и, успешно избежав потерь, отвел их к Мукдену, а затем далее, вслед за отступающей русской армией. За личную храбрость и умелое командование Лавр Корнилов был награжден орденом Св. Георгия IV степени.

Полковник Л. Г. Корнилов

Полковник Л. Г. Корнилов

«Стальная» дивизия

После завершения Русско-японской войны Корнилова переводят в Генеральный штаб. Вскоре его назначили военным атташе в Китай — там нужен был хороший специалист по странам Востока. Вернувшись в Россию в 1911 году, Корнилов становится командиром 8-го пехотного Эстляндского полка. Но вскоре ему дают чин генерал-майора и возвращают в Сибирь — начальником отряда Заамурской пограничной стражи. На этой должности Корнилов встречает Великую войну, которую мы знаем под именем Первой мировой.

Генерал прибыл в действующую армию под начало генерала от кавалерии Алексея Брусилова. Вот что писал он в мемуарах:

Корнилова я узнал в 1914 году при прибытии XXIV корпуса во вверенную мне армию. Он состоял командиром бригады, но тут же в начале военных действий <...> был мною назначен командующим 48-й пехотной дивизии. Это был очень смелый человек << />trong>...>. Он всегда был впереди и этим привлекал к себе сердца солдат, которые его любили. Они не отдавали себе отчета в его действиях, но видели его всегда в огне и ценили его храбрость.

Корнилов принял участие в прославленной Галицийской битве, когда русская армия разгромила войска Австро-Венгрии и захватила обширные территории от реки Збруч до Буковины и Перемышля. Противник потерял 400 тысяч солдат и офицеров, 600 орудий.

Да будет единая, могучая, нераздельная Русь! — с этими словами объявил о присоединении новых земель к Российской империи император Николай II.

За личное мужество и умелое руководство войсками бригады в сражениях под Львовом и Галичем Корнилова наградили орденом Святого Владимира III степени с мечами. Дивизия, которой он командовал, за храбрость и стойкость получила в войсках прозвище «Стальная». В феврале 1915 года Корнилов получил чин генерал-лейтенанта.

Плен

В марте 1915 года именно дивизия Корнилова прорвала отлично укрепленную линию обороны австрийцев под городом Зборо. Это открыло русской армии прямой путь на венгерскую равнину. У страны появился шанс одним мощным ударом вывести из войны ключевого союзника Германии. Немецкое командование, чтобы спасти ситуацию на Восточном фронте, спешно перебросило туда подкрепления с Западного фронта и начало мощное контрнаступление. Русская армия, истощенная долгими боями, не могла удержаться на занятых позициях и начала отступать. Дивизия Корнилова как обычно находилась на самом сложном направлении, прикрывая отход армии Брусилова.

Генерал Лавр Корнилов приказал одному батальону спешно уходить в тыл, спасая знамена всех полков дивизии, чтобы не покрыть их позором, а сам взял командование над оставшимися солдатами. Несколько дней, находясь в полном окружении, он отбивал атаки противника, лично участвовал в боях, демонстрируя подчиненным необыкновенную храбрость и презрение к смерти.

7 мая германские части генерала фон Эммиха, окружившие позиции, занимаемые остатками «Стальной» дивизии, предложили Корнилову капитулировать. Тот отказался и неожиданно для немцев ушел вместе со штабом дивизии, разрешив нижним чинам сдаваться в плен. Через четыре дня блужданий по лесам Корнилов понял, что пробиться к своим не выйдет, и сдался в плен австрийцам. Своими действиями Корнилов отвлек на себя значительные вражеские части, спас от окружения и разгрома целую армию. За этот подвиг император наградил его орденом Святого Георгия III степени.

Взятие в плен столь прославленного русского командира очень льстило австрийцам, поэтому содержали Корнилова в хороших условиях — в замке Нейгенбах под Веной. Оттуда находчивый русский командир пытался сбежать на украденном аэроплане, но его поймали. После этого Корнилова перевели в замок Эстергази в Венгрию, где находился лагерь для пленных русских офицеров и генералов. Замок отлично охранялся, поэтому на подготовку нового побега ушел год. Корнилов придумал чрезвычайно рискованный план — он совсем перестал есть, пил только крепчайший чай, приобрел болезненную худобу, а его сердцебиение стало как у смертельно больного человека. Пленного генерала отправили лечиться в военный госпиталь. Там Корнилов познакомился с аптекарем, чехом Франтишеком Мрняком. Чехи в то время были в массе своей настроены в пользу России, чешские солдаты сдавались в плен сотнями.

Мрняк подделал отпускные удостоверения и вместе с генералом покинул госпиталь средь бела дня, обманув охрану. Двое сообщников отправились на вокзал, где сели на поезд, следующий к румынской границе. Там Корнилову пришлось вспомнить опыт разведчика, и одевшись в костюм валашского пастуха, он смог перейти через границу.

В сентябре 1916 года Лавр Корнилов уже был в России, где его встретили как героя. После короткого отдыха он вернулся на фронт.

Революция

В феврале 1917 года в Петрограде начались беспорядки, вскоре переросшие в революцию. Власть перешла к Временному правительству, император Николай II под давлением депутации из столицы отрекся от престола.

Появился «Приказ № 1», который, очутившись в войсках, произвел эффект разорвавшейся бомбы. Солдаты, все больше времени проводя на митингах, отказывались подчиняться офицерам, боеспособность армии, еще недавно уверенно выигрывавшей войну, стремительно упала, столицу охватил бандитизм, начались беспорядки.

В этой критической ситуации 2 марта Корнилов получил назначение командующим Петроградским военным округом. Государственная дума распорядилась: «Необходимо для установления полного порядка и для спасения столицы от анархии командировать сюда на должность главнокомандующего Петроградским военным округом доблестного боевого генерала, имя которого было бы популярно и авторитетно среди населения».

Вот что говорил сам Корнилов о доставшемся ему под командование гарнизоне столицы:

С первых же шагов своей деятельности я убедился в крайне вредном влиянии на войска Петроградского Совета солдатских и рабочих депутатов, который, вовлекая войска гарнизона в борьбу политических партий, проводя в жизнь начала, разрушающие дисциплину и подрывающие авторитет начальников, постоянно дезорганизовывал войска гарнизона.

Генерал пришел к выводу, что из 200 тысяч расквартированных в столице войск большая часть совершенно разложилась, а рассчитывать можно максимум на 14 тысяч солдат и юнкеров. Поскольку гарнизонные части отказывались покидать Петроград и отправляться на фронт, он расставлял на ключевые позиции проверенных людей и пытался укрепить дисциплину. Но в ответ постоянно сталкивался с сопротивлением либералов и революционеров из Государственной думы. Генерал предложил создать Петроградский фронт, чтобы иметь возможность на законных основаниях вывести из столицы самые ненадежные части, но в этом ему было отказано.

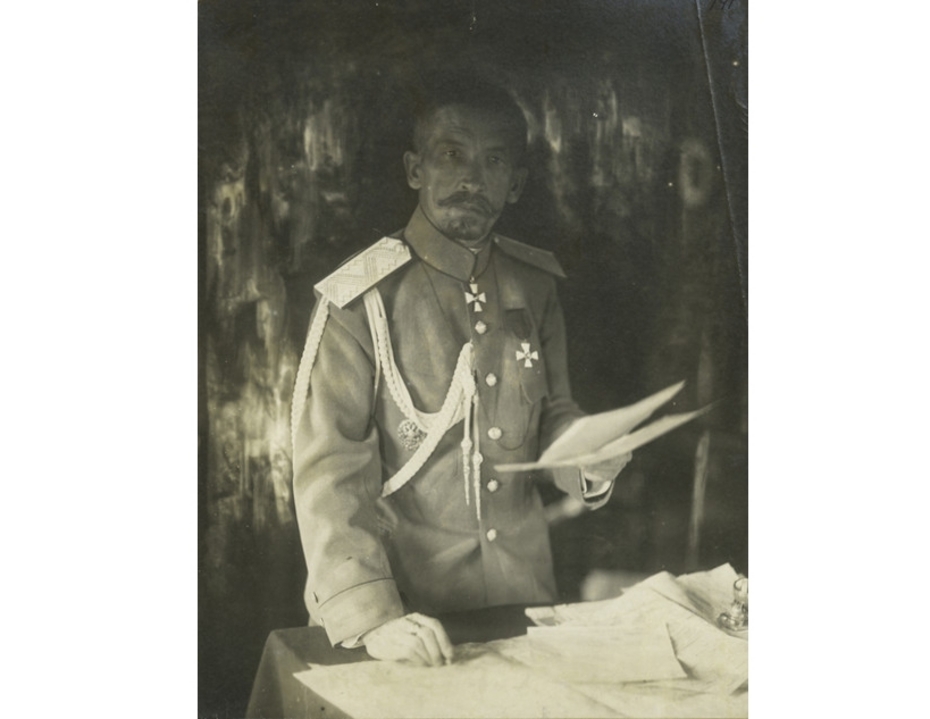

Командующий Петроградским военным округом генерал Л. Г. Корнилов

Командующий Петроградским военным округом генерал Л. Г. Корнилов

Верховный главнокомандующий и «бонопартист»

В апреле Корнилов, устав сражаться с саботажем его приказов, подал в отставку и вернулся на фронт командующим 8-й армией. Там он придумал чрезвычайно успешную меру сохранения боеспособности фронтовых частей — «корниловские» ударные отряды. Они формировались строго из добровольцев, ведь несмотря на разложение армии, там оставалось немало патриотов, которые собирались воевать до победы и не хотели сдаваться немцам.

Во время запланированного Временным правительством июньского наступления 8-я армия оказалась одной из немногих, где русские солдаты не просто атаковали врага, но достигли успехов и обратили его в бегство. Даже когда наступление захлебнулось, Корнилов сумел удержать фронт, за что получил чин генерала от инфантерии, а в июле стал верховным главнокомандующим русской армией. В этот момент он был самым популярным военным деятелем в стране, человеком с репутаций спасителя России.

На этом высоком посту Лавр Корнилов всеми силами пытался восстановить фронт, сохранить дисциплину, разобраться с врагами, открыто действующими в тылу. Но все его усилия опять разбивались о сопротивление властей, которых поддерживали революционные советы. Корнилова подозревали в бонапартизме, политики ему не доверяли. Зато в народе давно раздавались голоса о необходимости отдать власть Корнилову. Люди верили, что он единственный знает, как навести порядок. Тогда самолюбивый глава Временного правительства Александр Керенский 27 августа 1917 года обвинил Корнилова в подготовке военного переворота и снял с должности главнокомандующего.

Корнилов в это время действовал строго по плану, который раньше согласовал с Керенским. Он приказал конному корпусу генерала Крымова идти на Петроград, чтобы ликвидировать беспорядки в столице. Керенский же объявил Корнилова мятежником и приказал предать суду. Так глава Временного правительства обманул генерала. Вначале он согласился с необходимостью отдать приказ, который можно объявить попыткой переворота, а затем использовал этот повод для расправы над «заговорщиком».

Генерал Крымов, узнав о происходящем, застрелился. А Корнилов, который на самом деле и не думал о мятеже, подчинился приказу. Керенский, конечно, ненадолго укрепил свою власть, убрав конкурента, но вскоре оказался бессилен перед большевиками, устроившими настоящий военный переворот.

Лавр Корнилов в 1917 году

Лавр Корнилов в 1917 году

Белая армия

1 сентября Лавр Корнилов сдался комиссарам Временного правительства. Его отправили в тюрьму в город Быхов близ Могилева. Когда власть в столице захватили большевики, они сразу пообещали отправить в Быхов карательный отряд, чтобы расправиться с «контрреволюционным» генералом, которого люто ненавидели.

Корнилов, узнав об этом, поднял стоявший в Быхове Текинский конный полк и вместе с его всадниками ушел на Дон. Ведь там уже начали формироваться первые отряды Белой армии для борьбы с большевиками. Храбрый и очень популярный в войсках генерал Корнилов сразу же стал одним из главных организаторов этой военной силы.

Холодным утром 22 февраля 1918 года Добровольческая армия отправилась в Ледяной поход на Кубань. Корнилов собирался выбить большевиков из Екатеринодара и пополнить войско добровольцами из числа кубанских казаков. После того как участники военного совета разошлись, выслушав приказ о штурме, Деникин спросил Корнилова: «Лавр Георгиевич! Почему вы так непреклонны в этом вопросе?» «Нет другого выхода, Антон Иванович. Если не возьмем Екатеринодар, то мне останется пустить себе пулю в лоб», — отвечал Корнилов с мрачным фатализмом.

При штурме города 13 апреля генерал был убит случайно попавшей в него гранатой. Белая армия отступила на Дон, чтобы спустя несколько месяцев вернуться, разгромить красных и поднять флаг восстания по всему Югу России.

Первопоходники у могилы генерала Корнилова

Первопоходники у могилы генерала Корнилова

Могила Корнилова была разорена большевиками, а тело уничтожено. Несмотря на это, генерал мгновенно превратился в символ Белого движения. Он посмертно получил памятный знак «За Ледяной поход» № 1. Вплоть до конца Гражданской войны в составе Вооруженных сил Юга России сражался Корниловский ударный полк (впоследствии дивизия) — самое элитное воинское формирование Белой гвардии, служить в котором считали честью лучшие офицеры и солдаты. В честь генерала были названы бронепоезд и броненосный крейсер. Память о нем долгие годы хранили русские эмигранты.