12 сентября 1866 года скончался один из самых видных государственных и военных деятелей России XIX века — Михаил Муравьев-Виленский. Сейчас это имя почти неизвестно широкой публике, а если о нем и вспоминают, то как о фигуре скорее негативной: графу припоминают эпитет «вешатель», которым его наградила революционная пропаганда. Меж тем, если бы не Муравьев-Виленский, на месте Белоруссии сейчас, скорее всего, была бы Польша. Не случайно духовенство Белоруссии и Литвы вплоть до 1917 года ежегодно служило панихиды в его память.

Михаил Муравьев родился в самом конце XVIII века, в 1796 году, застав последние месяцы правления Екатерины II. Его родители принадлежали к элите Российской империи: отец Николай Муравьев был морским офицером, военным ученым, создателем школы колонновожатых — предтечи Академии Генерального штаба, мать происходила из знатного рода Мордвиновых.

У Михаила было трое братьев, все так или иначе прославились. Николай оказался выдающимся полководцем, во время Крымской войны русская армия на Кавказе под его командованием нанесла Османской империи ряд тяжелых поражений. Андрей Муравьев стал известным писателем. Александр был одним из основателей декабристских кружков, суд приговорил его к ссылке в Сибирь, затем он был прощен, вернулся в армию, дослужился до генеральского чина и активно участвовал в крестьянской реформе Александра II.

Боевая юность

Михаил в юности нарушил семейную традицию и вместо военной службы выбрал учебу на физико-математическом факультете Московского университета. Этот выбор был не случаен, с детства он демонстрировал выдающие успехи в математике и мог бы стать крупным ученым. Но прогремела «гроза 1812 года», и Муравьев немедленно отправился в действующую армию. В штаб командующего Первой армией Барклая де Толли.

Военный совет в Филях

Военный совет в Филях

С этим выдающимся полководцем он прошел путь от Смоленска до Москвы, участвовал в сражении при Бородино, был тяжело ранен, но, оправившись, сразу вернулся в строй, сражался под Дрезденом. Но плохо залеченная рана давала знать, и Муравьева перевели в тыл, в Генеральный штаб гвардейского корпуса.

Под влиянием брата Александра Михаил вошел в несколько декабристских кружков. Тогда это было очень модно — вернувшаяся из заграничного похода гвардейская молодежь воображала себя Наполеонами, будущими спасителями России, и не состоять в тайном обществе считалось даже неприличным. Но, посмотрев на пустые разговоры, Михаил Муравьев быстро разочаровался в революционерах и покинул декабристов. Когда после неудачного восстания арестовывали всех, чьи имена нашли в списках заговорщиков, схватили и Муравьева.

На допросе он решительно заявил, что полностью разочарован в радикальных устремлениях декабристов, но поддерживал благие планы по искоренению лихоимства и неправды, по народному просвещению, а также не выдал никого из участников тайных кружков. Император Николай I знал, что Михаил Муравьев говорит правду, и поэтому приказал закрыть глаза на отказ доносить на товарищей.

На службе в Белой Руси

Муравьева оправдали. Он вернулся на службу, получил высокое назначение губернатором сначала Могилевской, а затем Гродненской губернии, входивших в Северо-Западный край, где хорошо познакомился с жизнь западнорусского крестьянства, столетиями угнетаемого польской шляхтой.

Уже тогда его возмущение вызывал тот факт, что польская элита контролирует все дела в этих землях, насаждает католицизм, в то время как Православная церковь, бывшая в Российской империи государственной, находится в крайне заброшенном состоянии.

Муравьев столкнулся с пагубной ситуацией, когда с помощью системы образования и пропаганды происходит полонизация и украинизация русского населения, которое утрачивает свою национальную и религиозную идентичность. Но изменить ситуацию, сложившуюся еще с тех времен, когда Северо-Западный край принадлежал Польше, губернатор пока не мог и потому по мере сил боролся со злоупотреблениями, помогал простому народу и православным священникам.

Литография «Граф Михаил Николаевич Муравьёв»

Литография «Граф Михаил Николаевич Муравьёв»

Под властью польской шляхты

Вот как описывала положение дел в Северо-Западном крае столичная газета «Северная почта» в 1863 году:

Польское дворянство, подстрекаемое и поддерживаемое католическим духовенством, особенно со времени появления в Литве иезуитов, стало открыто и явно употреблять все усилия к полонизированию всего присоединившегося к Польше русского края и к обращению тамошнего православного населения в католицизм. <...> польские магнаты овладели почти всей поземельной собственностью в присоединенном к Польше русском крае; значительная часть местного русского и литовского дворянства, под влиянием сильной польской пропаганды и материальных выгод, отреклась от своего родного языка и перешла в католицизм; изобретенная иезуитами уния насильственно распространилась в Литве и Белоруссии, и отчасти на Волыни, и поколебала там православие.

Происходившее разрушало русскую государственность, но власти империи долгое время опасались вмешиваться, боясь, что это способно разрушить мир и порядок в регионе.

Муравьев против мятежников

Прослужив в Гродно до 1835 года, умелый администратор получил под управление Курскую губернию, где прославился беспощадной и крайне эффективной борьбой с коррупцией. Продолжил работу в столице в Министерстве финансов, получил звание сенатора и, наконец, стал членом Государственного совета — высшего органа управления империи — и министром государственных имуществ.

Но тут начались Великие реформы Александра II. Муравьев весьма резко критиковал Крестьянскую реформу, отчего в 1862 году был вынужден уйти в отставку и уехать в свое имение. Казалось, его карьера государственного деятеля закончилась навсегда.

И тут в 1863 году в Польше вспыхнуло восстание. Польские тайные общества считали, что либеральные реформы Александра II — это знак слабости России, они рассчитывали, что стоит только поднять знамя мятежа, как Франция и Великобритания немедленно пришлют свои войска, чтобы защитить восставших поляков. Но, несмотря на грозные окрики из Европы (в Лондоне даже собирались принять официальную парламентскую резолюцию, аннулирующую решение Венского конгресса 1815 года о переходе Польши под власть России), англичане и французы не пожелали проливать свою кровь за поляков.

Настоящей войны не получилось, зато польские отряды рассеялись по лесам и начали проводить политику террора — они сжигали русские деревни, убивали русских чиновников, военных, врачей, учителей. Всего жертвами польского террора пали примерно две тысячи человек.

Частям русской регулярной армии было сложно вести кампанию против противника, перешедшего к партизанщине. Ситуация осложнялась тем, что наместник в Польше, великий князь Константин был либералом и потому в то время, когда уже лилась кровь, отказывался вводить чрезвычайное положение. Он пытался уговаривать поляков, что в итоге привело лишь к расширению масштабов мятежа и еще большим жертвам. Тогда в Санкт-Петербурге вспомнили про Муравьева — человека решительного, с безупречной репутацией, убежденного защитника русского государства и православной веры.

Канцлер Александр Горчаков лично убеждал Александра II забыть про старую вражду и привлечь Муравьева на службу. 13 мая, на персональной аудиенции у императора, Михаил Муравьев получил назначение командующим Виленским военным округом и губернатором шести губерний Северо-Западного края. Дело было очень опасное: Муравьеву была обещана показательная смерть, но он храбро ответил Александру II: «Я с удовольствием готов собою жертвовать для пользы и блага России». После чего немедленно выехал к месту службы.

Реформы Муравьева

Первым делом Муравьев тщательно изучил все государственные структуры и провел среди чиновников беспощадную «чистку», уволив всех сторонников Польши. Избавившись от внутренних врагов, правитель края привлек на службу новых, молодых и энергичных патриотов России. Упрочив государственную власть, Муравьев занялся подавлением восстания и одновременно начал думать, как лишить польских помещиков поддержки крестьянства. Он писал Александру II:

Различие в вере, в языке народа с верой и языком помещиков разъединили эти два сословия до того, что владельцы считали крестьян за грубую, неразумную рабочую силу, не заботясь ни о нравственном, ни об умственном их развитии. Политические убеждения польских помещиков и доказанная веками их нетерпимость к чужим исповеданиям исключали всякое снисхождение, а весьма дурного качества почва земли, требующая усиленного труда, способствовала обременению крестьян отяготительными повинностями.

В это самое время террор против сторонников единства с Россией становился все более кровавым. В «Приказе от польского правительства к народу земли Литовской и Белорусской», автором которого был, как полагают историки, один из лидеров восставших Кастусь Калиновский, было написано: тем людям, «кто хочет неволи московской, — тому мы дадим виселицу на суку».

Отряды «вешателей» приходили в деревни и творили там расправу. Крестьяне жаловались, говоря: «Мы верны России, мятежников ненавидим, открываем их войскам, но войска, разбив их, должны уйти, а остатки шаек жгут и бьют нас. Что будет с нами?»

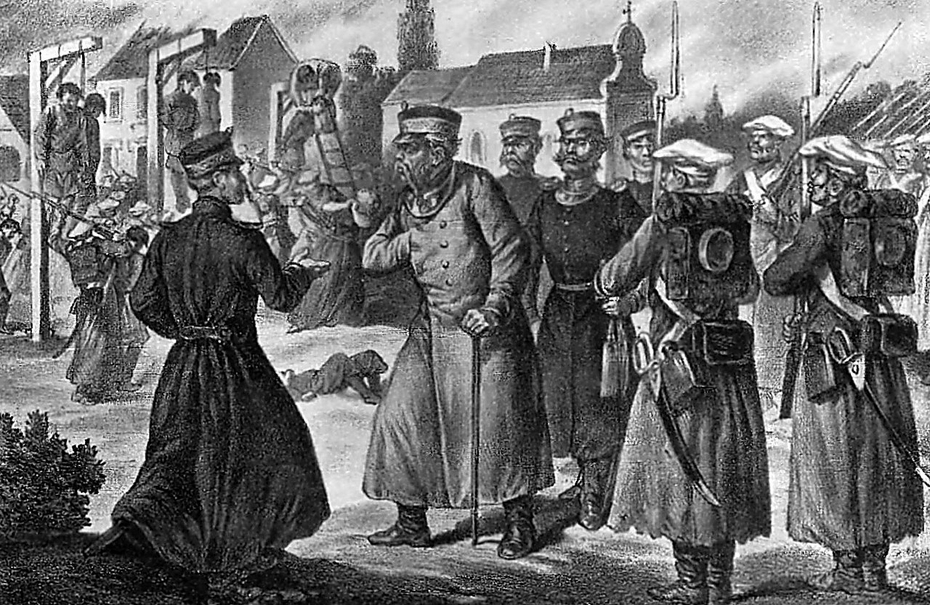

Анонимная гравюра из польского альбома к 50-летию январского восстания, изображающая «Муравьёва-вешателя» в Литве

Анонимная гравюра из польского альбома к 50-летию январского восстания, изображающая «Муравьёва-вешателя» в Литве

Вот как описывал действия польских карателей из отряда Воронцевича, действовавшего в Гродненской губернии, генерал-майор Николай Цылов, занимавшийся расследованием преступлений мятежников:

Мальчика лет 18 повесили за то, что он указал дорогу казакам, шедшим из Цехановца. Повесили двух молодых солдат, которых поймали мятежники. В Рудне, в корчме, повесили штатского человека, так как он был острижен по-казацки, по подозрению, что он переодетый казак. В этом самом месте повесили еще восемь человек, а в Бельском уезде повесили немца. Они также повесили девушку и пастуха из деревни Верчины за то, что о мятежниках они дали знать войскам, расположенным в Семятичах.

Жестокость восставших поражает: они заживо погребали своих жертв, сдирали кожу, отрезали конечности, забивали насмерть. Была сделана ставка на устрашение, чтобы подавить любое сопротивление мятежникам и под страхом смерти заставить русское крестьянство идти в повстанческие отряды под командованием польских панов.

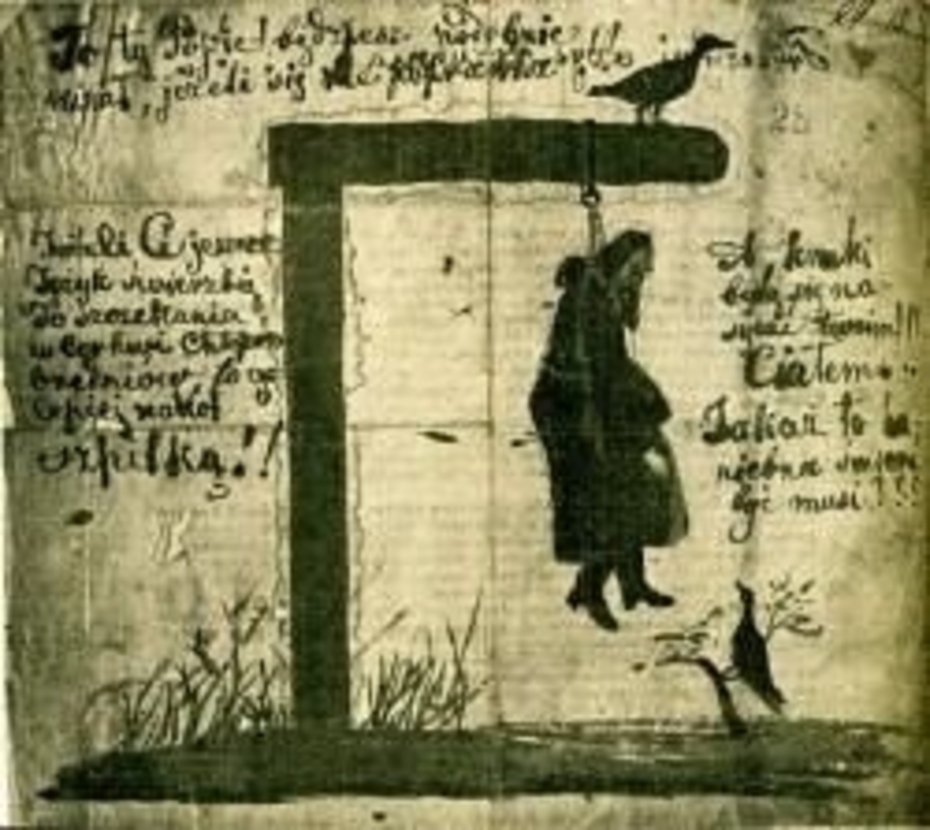

Листовка, содержащая угрозы убийства православных священников, распространявшаяся повстанцами в 1863–1864 годах

Листовка, содержащая угрозы убийства православных священников, распространявшаяся повстанцами в 1863–1864 годах

Организатор крестьянской самообороны

Михаил Муравьев придумал, наверное, самый эффективный способ борьбы с террором. Он разрешил крестьянам создавать вооруженные отряды для защиты своих жизней и имущества и гарантировал, что русское правительство не будет преследовать тех крестьян, что сами покарают мятежников, а семьи павших в этой борьбе получат помощь от властей.

Смело и без боязни станьте лицом к лицу против бунтовщиков! — говорил крестьянам Муравьев.

Это сразу возымело эффект. В некоторые уездах восстание было подавлено силами только лишь крестьянских добровольцев, которые уничтожали отряды карателей и наводили порядок в округе.

Но даже там, где мятеж продолжался, полякам стало гораздо сложнее действовать против властей. Вот что писала газета «Виленский вестник»:

Крестьяне везде с ненавистью и негодованием встречают эти банды: они вооружаются, собираются в массы и, где только можно, вступают с мятежниками в бой. Так, в Слуцком уезде Минской губернии до 1000 человек крестьян собрались для защиты местечка Тимковичи. В Игуменском уезде 21 апреля шайка напала на село Новоселки, собравшиеся крестьяне выгнали оттуда мятежников, причем 3 из крестьян были убиты и 8 ранены.

Многие из крестьян, которые служили в сельских караулах и участвовали в стычках и поимке бандитов, получили государственные награды. Всего же крестьянам, отличившимся в борьбе с повстанцами, Муравьев выдал 300 золотых медалей «За храбрость», 500 серебряных медалей «За усердие», более 1000 наградных листов и множество денежных наград.

Мятеж идет на спад

В то же самое время войска под руководством Муравьева прочесывали леса, выявляя тайные базы восставших, имения польских помещиков, против которых имелись свидетельства о поддержке мятежа, немедленно конфисковались в казну. Было запрещено демонстрировать поддержку мятежников: носить польскую символику и траур по погибшим участникам восстания.

Обстоятельства для каждого пойманного участника партизанских отрядов расследовались в индивидуальном порядке. Виновные подвергались суровым наказаниям, вплоть до смертной казни, невиновных отпускали с миром.

Польские и белорусские националисты постарались создать вокруг имени Муравьева образ жестокого сатрапа царского режима, прозвали его «вешателем», но это было ложью. За всё время восстания казнили лишь 128 человек, что несравнимо с тысячами жертв настоящих «вешателей» и «кинжальщиков» из числа польского подполья.

Как пишет белорусский историк Александр Бендин:

Твердое руководство Муравьева войсками и администрацией позволило в короткий срок покончить с жестокими убийствами мирных жителей, грабежами, насилиями и бесчинствами, которые сопровождали вооруженные действия повстанцев. <...> спокойствие, законность и твердый общественный порядок в Северо-Западном крае были полностью восстановлены. Массовое участие белорусского крестьянства в борьбе с польским восстанием стало неоспоримым свидетельством в пользу русской идентичности Северо-Западного края.

Михаил Николаевич Муравьёв-Виленский

Михаил Николаевич Муравьёв-Виленский

Михаил Николаевич Муравьёв-Виленский

Михаил Николаевич Муравьёв-Виленский

Северо-Западный край — русский

Но правитель Белоруссии не ограничился военными мерами. Как только стало спокойнее, уже в декабре 1863 года он занялся реформами, которые навсегда должны были уничтожить польское и католическое господство в Северо-Западном крае и восстановить его русский характер. Польские помещики были обложены чрезвычайным дополнительным налогом в 210% от их дохода, а для тех, кто подозревался в сочувствии мятежникам, налог увеличивался до 20%.

Если же польский дворянин был известен сочувствием русским властям (что требовалось доказать делом), то налог уменьшался до 5%. В городах чрезвычайный налог ввели для всего польского населения, таким же налогом облагались католические монастыри и костелы. Казна получила дополнительный источник дохода, а польское лобби в политике и системе просвещения лишилось средств, из которых его финансировали.

На государственном уровне было заявлено: Северо-Западный край является русским. Государственная власть старательно защищала права крестьянства и не допускала их ущемления помещиками. Крестьянская реформа в Северо-Западном крае была проведена куда более последовательно, чем в Центральной России.

Муравьев добился отмены временнообязанного состояния, были значительно снижены налоги на крестьянские хозяйства, крестьяне бесплатно получали землю, конфискованную у польских панов. В 1865 году был издан закон, запрещающий полякам приобретать земельные наделы в Северо-Западном крае.

Земельный передел прошел очень быстро и без каких-либо волнений. Только экономическими методами польское землевладение было уничтожено, а польская шляхта покинула Белоруссию. То же самое произошло в городах — они стремительно стали русскими.

Не менее эффективная политика проводилась в сфере просвещения и культуры. Был введен полный запрет на печатание книг, газет и журналов на польском и литовском языках. Зато поощрялось книгопечатание на русском языке. Все польские учебные заведения были закрыты, а на их месте появились русские школы, доступные для простого крестьянства и небогатых горожан. В гимназии, куда раньше брали только поляков-католиков, был открыт доступ православным русским.

Открытие памятника Михаилу Муравьёву в Вильне (1898 год)

Открытие памятника Михаилу Муравьёву в Вильне (1898 год)

Из библиотек изъяли польскую литературу и массово завезли книги по истории России. Государство восстанавливало православные церкви, которые стали прочной опорой возвращения русского характера Северо-Западного края. Священникам увеличили жалованье, при православных храмах создавали церковные братства — общественные организации просветительского характера. Всего за несколько лет большая часть крестьян Белоруссии добровольно отвернулась от насаждаемого поляками униатства и вернулась в православие.

Успех реформ принес Муравьеву огромное число сторонников и не меньше недоброжелателей из либеральных кругов, желавших победы Польши. Революционер Герцен называл Муравьева «вампиром», сосущим кровь из России. В ответ русские поэты-патриоты воспевали его. Среди них Николай Некрасов (чьи стихи, к сожалению, не сохранились), Федор Тютчев, Виктор Аскоченский и Иван Никитин.

Правитель Белоруссии мог бы и дальше успешно руководить Северо-Западным краем, но слабое здоровье заставило его подать в отставку. В награду император Александр II пожаловал Михаилу Муравьеву титул графа. Отойдя от дел, Муравьев прожил совсем недолго и скончался в Санкт-Петербурге 12 сентября 1866 года.