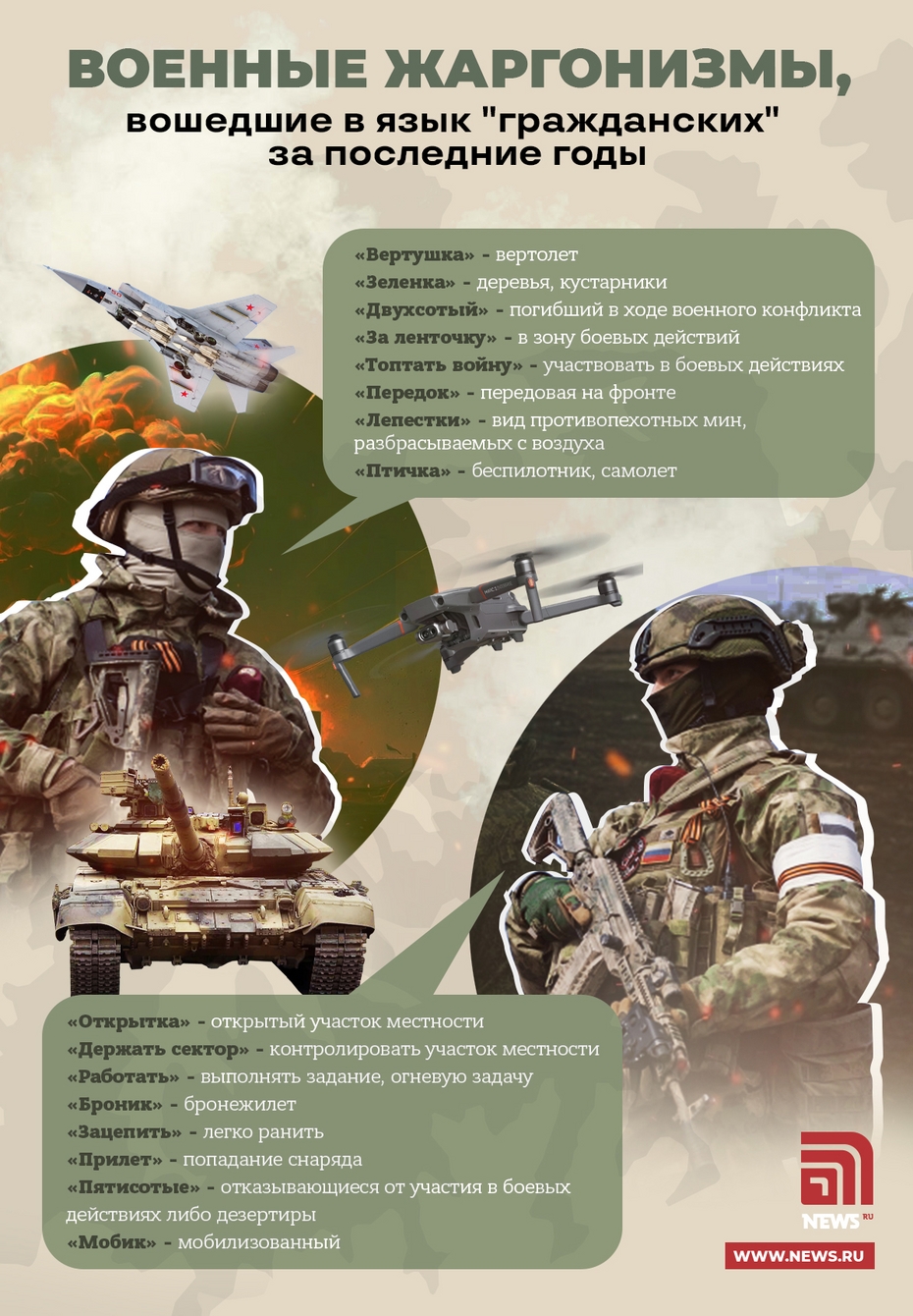

На фоне продолжающейся специальной военной операции в лексику гражданского населения все больше входит армейская терминология. СМИ, а также рядовые россияне активнее используют в речи жаргонизмы из военной сферы: «вертушка», «зеленка», «двухсотый», «за ленточку» и другие. Как СВО и предыдущие военные конфликты поменяли наш язык — в материале NEWS.ru.

Как военные термины конкурировали за «Слово года»

Группа российских ученых проанализировала влияние громких событий на повседневный язык россиян. Как пишут лингвисты в своем исследовании, если в 2021 году в конкурсе «Слово года» участвовали почти исключительно слова, так или иначе связанные с пандемией коронавируса, то в «Слове года — 2022» победили «специальная военная операция» и «мобилизация». При этом от «мобилизации» отпочковались новые слова, например «мобики», а то и более вульгарные варианты этого жаргонизма.

Один из авторов исследования, старший научный сотрудник Института русского языка им. Виноградова РАН Елена Шмелева пояснила NEWS.ru, что те или иные общественно-политические события всегда оставляют след в языке.

«Как правило, это отражается на лексике. Так было всегда. Революции приносили новые слова. Недавняя эпидемия тоже добавила в язык терминологии. Нынешняя ситуация тоже накладывается свой отпечаток. Потому что все мы — часть общества и не можем не реагировать на происходящие рядом события», — пояснила лингвист.

«Так как в российской истории практически нет „безвоенных“ периодов, потому что статус мировой державы вынуждает к постоянному участию в локальных конфликтах, актуальность военного „словаря“ сохранялась всегда», — добавила в разговоре с NEWS.ru социолог Мария Филь. По ее словам, сегодня это становится заметнее на фоне значительной вовлеченности общества в процесс СВО, после окончания которой процесс использования военной терминологии закономерным образом пойдет на спад, но, разумеется, не прекратится полностью.

Почему обыватель перенимает военный язык

Военные регулярно используют сокращения и жаргонизмы, упрощающие речь в специфических, характерных для них ситуациях, отмечают лингвисты. Когда силовые конфликты оказываются в фокусе общественного внимания, эти слова неизбежно проникают в язык гражданских. Например, к уже привычной нам ПВО (противовоздушная оборона), не говоря уже об СВО (специальная военная операция), практически сразу прибавились более специфические аббревиатуры — РСЗО (реактивная система залпового огня), БМП (боевая машина пехоты).

В тех же репортажах от военных корреспондентов сегодня немало разговорной лексики, включая военный жаргон. Сегодня и таксисты, и чиновники, и офисные сотрудники повторяют вслед за военкорами: «двухсотый», «груз 200», «пятисотые» (дезертиры, отказники), «зеленка», «вертушка», «прилет».

Руководитель исследовательского агентства «Макушева и партнеры» Мария Макушева объясняет, что у сленга есть особая функция: помимо более сжатого выражения мыслей в кругу тех, кто разделяет особый опыт (от пилотов до IT-среды), сленг очерчивает круг своих, зону доверия, поддерживает групповую идентичность и сплоченность.

«Использование сленга сообщает, помимо основной информации, еще и то, что „мы — команда“, „мы — вместе“, „мы — настоящие мужчины“ и т. д. Чем больше риска, трудностей, тем больше потребность в такой сплоченности», — пояснила исследователь в разговоре с NEWS.ru.

Она отмечает, что у человека, проводящего время перед телевизором, боевые действия, образы солдат, ощущение особого исторического времени вызывают чувство сопричастности, желание прикоснуться к делам, стоящим над обыденной суетой. Поэтому те или иные выражения, а также элементы одежды — это способы разделить такую более насыщенную жизнь.

«Использование жаргона — элемент подражания, примерки на себя роли, например сурового защитника или эрудированного военного эксперта. Символы и ритуалы всегда используются, чтобы разделить чужой опыт — будь то военная атрибутика или, скажем, спортивная в периоды больших чемпионатов», — отметила Макушева.

Кто еще приносит солдатскую терминологию на «гражданку»

Социолог напомнила, что в истории русского языка подобные явления наблюдались неоднократно. Пример — матросский словарь в начале XX века. Он появился благодаря тому, что у матросов была особая роль ударной силы революции, «блатной» жаргон.

Макушева считает, что это «естественное явление», у которого, однако, имеются и риски: риторика и идеология едины, вместе с языком транслируются и принципы. Таким образом, культура силового противостояния, романтизация военных и образ врага воспроизводятся в обычной жизни.

В 1990-е годы в русскую речь прочно вошел уголовный жаргон, отражавший ворвавшуюся в жизнь другую реальность. Так и сейчас «военный словарь» знаменует пришествие новой милитари-действительности, подтверждает в беседе с NEWS.ru адвокат Григорий Сарбаев. По его мнению, «козыряя словечками из боевого лексикона, люди хотят привлечь к себе внимание, показать свою осведомленность, причастность, значимость».

Сарбаев также признал, что немалую роль в этом играют военкоры и общественные деятели, побывавшие на передовой. Они вовсю используют и тем самым популяризируют армейский сленг для придания своей речи и самим себе особого налета важности, даже конспиративности, сокровенного знания терминологии, делающей их членами особой касты, практически участниками боевых действий.

Адвокат полагает, что популярность этих жаргонизмов будет пока только нарастать, потому что «времена сленга физиков и лириков в стране давно прошли».

Социолог Мария Филь добавляет: военная лексика активно тиражируется в различных продуктах массовой культуры — от песен группы «Любэ» до фильма Сергея Балабанова «Груз 200». По ее оценке, масскульт является прямым ответом на общественный запрос, его продукты представляют попытку коллективного осмысления исторического опыта, встраивания его в общую картину реальности.

Самые известные военные жаргонизмы

Термин «двухсотый», или «груз 200», вошел в широкий обиход, когда из Афганистана, где СССР держал военный контингент с 1979 по 1989 годы, начали возвращаться советские солдаты и офицеры, рассказал NEWS.ru эксперт в сфере безопасности офицер ФСБ в запасе, ветеран боевых действий Сергей Храпач.

«Сам термин появился в конце 1984 года, когда было утверждено руководство по оформлению воинских перевозок в Минобороны СССР, согласно которому при перевозке авиатранспортом тела погибшего военнослужащего выдавался багажный талон на 200 кг груза. Поскольку погибшие в ДРА доставлялись на родину военно-транспортной авиацией, то такой груз стали называть «груз 200», — рассказал Храпач.

Название равнинной местности, которая в Афганистане с лета по осень покрывалась густой зеленой листвой и откуда душманы совершали вылазки, начали называть «зеленкой», а советские вертолеты — «вертушками», сообщил он.

Поскольку события в Афганистане очень активно обсуждались в обществе, несколько сотен тысяч бывших военнослужащих ограниченного контингента советских войск вернулось к гражданской жизни, то в повседневный обиход были введены эти термины и выражения, объяснил Храпач. Он утверждает, что такой процесс наблюдается всегда после больших военных событий, но в памяти людей и в употреблении оказываются слова, связанные с произошедшим за последние 20–30 лет.

«Интерес к такой лексике возникает сейчас из-за того, что события, которые ее породили, или их последствия происходят до сих пор. Раньше ездили „за речку“ (в ДРА), а теперь ездят „за ленточку“. Новая эпоха нового ничего не рождает, а люди, которые прошли реальные бои, стараются не вспоминать все, что с ними связано, включая и специфическую лексику, которую обычно любят использовать те, кто настоящую войну никогда „не топтал“, а был причастен к ней опосредованно», — подчеркнул Храпач.

По словам собеседника NEWS.ru, сам термин «топтать войну» пришел из 1945 года, тогда так говорили о войне пехотинцы. По его мнению, сегодня слова «арта» (артиллерия), «за ленточку» используют те, кто к реальной войне отношения не имеет, но хочет бравировать своей сопричастностью.

«Груз 300» на языке военных подразумевает раненых военнослужащих, «штурмовик» — пехотинец, участвующий в штурме, «лепестки» — противопехотные мины, которые используют ВСУ в зоне боевых действий.

Под «передком» подразумевается передовая на фронте, а аббревиатура БПЛА известна сегодня уже почти всем — беспилотный летательный аппарат (военные часто называют БПЛА «птичкой»). Равно как и ЧВК — частная военная компания.

«Открыткой» военные называют открытую местность, по которой вообще нельзя передвигаться из-за опасности уничтожения.

«Держать сектор» означает контролировать участок территории, который тебе назначили, — контроль распределяется по времени между людьми.

Эксперт в сфере безопасности Александр Колесников обратил внимание, что с началом СВО в русский язык вошло слово «работать» в значении «осуществить военную операцию», «выполнять задание». Например, говорит он, в боевых сводках мы все чаще можем прочитать, как «артиллерия отработала по целям противника».

Собеседник NEWS.ru также пояснил, что если еще 20 лет назад слово «боевик» по отношению к человеку употреблялось в значении «участник незаконного вооруженного формирования», то сегодня оно чаще применяется в значении «солдат, боец». При этом слово «солдат» стало употребляться реже, ему на смену пришел термин «боец».

«При этом в СМИ при характеристике военных действий зачастую употребляются украинизмы: „перемога“, „контрнаступ“. Порой в эти слова вкладывается ирония», — говорит эксперт.

Колесников обратил внимание, что в сообщениях о событиях на Украине встречается много названий оружия разных стран: NASAMS, HIMARS, IRIS-T, «Герань». Этими названиями сегодня также любят «щеголять» россияне, причем даже те, которые не имеют к армии никакого отношения. Также в активном обиходе сегодня — «броник», «берцы», «зацепить» (легко ранить).

Он также упомянул, что стали популярными и термины из разряда военно-политических. Например, «красные линии» — пределы, за которые ни в коем случае нельзя переходить. Все чаще в речи используется термин «центры принятия решений» — как правило, под таковыми подразумеваются административные здания украинских министерств и ведомств, по которым грозились ударить после пересечения пресловутых «красных линий». Речь идет о президенте страны с администрацией, правительстве, а также о силовых министерствах и специальных службах. Также это командные пункты, находящиеся под землей.

При этом лингвист Елена Шмелева затруднилась сказать, все ли так популярные сегодня слова в конечном итоге останутся в обиходе или же навсегда выпадут из него и забудутся.

Читайте также:

«Хохоль огреб по-взрослому»: военкор об атаке ВСУ у Клещеевки

Военкор Стешин: реакция на взрыв в Оксфорде показала, что Запад боится РФ

Военкоры показали уничтоженную технику НАТО на Запорожском направлении

«Еда на дом»: военкор Сладков отреагировал на высадку десанта ВСУ в Крыму

Военкор Коц предложил разобраться с депутатом, оскорбившим участников СВО