5 декабря 1812 года Наполеон I бросил остатки своей армии замерзать в России и бежал в Париж. Эта история очень повредила его репутации. Императору сразу же припомнили случай, когда еще совсем молодой генерал Бонапарт в 1799 году бросил Египетский корпус и умчался во Францию, чтобы принять участие в дележе власти. В 1812 году Наполеон панически боялся потерять власть и поэтому был готов поступиться и войском, и репутацией, лишь бы сохранить контроль над правительством и столицей. Так, с бегства из России, начался закат Французской империи.

Голод в Великой армии

Кампания 1812 года закончилась для Наполеона катастрофой. Бывало, хотя и очень редко, он проигрывал отдельные сражения, но никогда раньше армия под командованием этого великого полководца не отступала, покидая страну, теряя людей, оружие и обозы. Никогда раньше такое отступление не превращалось в бегство, сопровождаемое мародерством и голодом. Попытка собрать пищу привычным для армии способом — реквизициями у местного населения — потерпела неудачу, натолкнувшись на решительное сопротивление крестьян. Они бросали дома, уводили скот, увозили зерно. По пути из Москвы французов встречали опустевшие деревни.

Главной, а зачастую единственной пищей французского солдата стал хлеб. Но это был совсем не тот хлеб, к которому он привык. Хлеб просто не успевали печь. Так что оголодавшие солдаты делали мучную болтушку на воде, а то и просто варили зерно, получая примитивную пшеничную кашу. Был и иной вариант: готовить простое пресное тесто, обматывать его вокруг шомпола своего ружья и поджаривать такой «шашлык» на костре.

Чем дальше отступали французы, тем более лепешки или каша казались им царским угощением. Вскоре выдачи провизии прекратились почти полностью. Тогда солдаты придумали блюдо, которое назвали «пульта». Это были мучные шарики, которые варили в «бульоне» из свечного сала (почти несъедобного). Есть такое мерзкое варево можно было только от самого лютого голода.

Но даже «пульты» хватало не всем. Тогда на помощь приходила падаль. Дороги устилали десятки и сотни трупов лошадей, павших от бескормицы и непосильных нагрузок. Считалось, что если повезет, можно найти еще относительно свежую тушу.

Запасы соли в солдатских ранцах уже давно кончились, поэтому падаль сдабривали порохом. Селитра придавала ей солоноватый вкус, но уголь и сера образовывали тошнотворную пену, а после такой пищи язык и губы окрашивались в стойкий черный цвет.

Колодцы часто оказывались засыпаны или отравлены партизанами. Очевидцы вспоминали, что измучанные жаждой отступающие французы пытались пить лошадиную или человеческую мочу.

Отступление Наполеона из Москвы. Адольф Нортен

Отступление Наполеона из Москвы. Адольф Нортен

Холод и партизаны

К голоду присоединился холод. В октябре — ноябре 1812 года ночами температура доходила до нуля, а то и опускалась чуть ниже. Конечно, это не привело к тому, что солдаты Великой армии брели к границе среди снегов, как порой рисуют художники и показывают кинофильмы, но хорошо отдохнуть на привале при такой погоде было невозможно. Да и риск замерзнуть или подхватить болезнь становится очень велик.

Дело осложнялось тем, что французская армия не имела палаток, которые считались излишним грузом, отягощающим солдата. В походе армия отдыхала у костра, завернувшись в шинель. В сильные холода устраивались импровизированные лежанки из хвороста и листьев.

Но такие меры не могли спасти французов от суровой русской природы. Тысячи людей замерзали или оказывались простужены, что в походных условиях и при отсутствии должного ухода превращалось в смертный приговор.

Тех солдат, что избегли гибели от голода и холода, преследовали летучие отряды русской кавалерии, отрезавшие линии снабжения, захватывавшие отстающих. Или же они становились жертвами партизан, к которым уходили крестьяне и горожане, желавшие отомстить оккупантам.

Так, редея с каждым днем, когда-то «Великая армия» императора Наполеона в ноябре 1812 года подошла к Минску. Неподалеку от города протекала небольшая река Березина, служившая одной из линий символической границы, за которой начинались земли Литвы и Польши.

Битва при Смоленске. Ланглуа (1839 год)

Битва при Смоленске. Ланглуа (1839 год)

Катастрофа на Березине

В Смоленске у Наполеона в строю находилось примерно 45 тысяч относительно боеспособных солдат. К Минску подошли только 30 тысяч потерявших человеческий облик существ, большая часть которых вряд ли выдержала сколько-нибудь серьезное сражение.

24 ноября большая часть французской армии во главе с Наполеоном подошла к Березине. Число боеспособных сил к тому моменту еще более сократилось — их насчитывали около 20 тысяч. Вместе с ними к границе брела огромная масса (более 30 тысяч) солдат, отставших от своих полков, лишенных снабжения, а часто не имевших даже оружия, которое они бросали при отступлении.

Наполеон решил, что будет спасать лишь Старую гвардию и немногочисленные сохранившие боеспособность полки. Остальными император решил пожертвовать в надежде, что они хоть на сколько-то времени удержат русские войска.

26 ноября 1812 года началась переправа, на следующий день превратившаяся в пограничное сражение на реке Березине. Французы сопротивлялись с отчаянием смертников. Наполеон переправился одним из первых и в окружении небольшой свиты продолжил путь на запад. Остальным было суждено погибнуть, ведь на западный берег перешли лишь части, сохранявшие порядок, после чего мост был сожжен.

Чтобы оправдаться перед общественным мнением Европы, 3 декабря 1812 года в городе Молодечно Наполеон выпустил 29-й бюллетень Великой армии. В этом документе, желая объяснить свое поражение, Бонапарт возложил всю вину на русский мороз. Ведь если виновата слепая стихия, то получается, полководец, ведущий армию, уже не виноват.

Сражение при Смоленске 5 (17) августа 1812 года. Гесс (1846 год)

Сражение при Смоленске 5 (17) августа 1812 года. Гесс (1846 год)

Попытка оправдаться

Наполеон диктовал секретарю:

Морозы начались 7 числа [ноября]. С сего времени не происходило ни одной ночи, в которую бы мы не лишились нескольких сот лошадей, которые падали на биваках. Во время переходов до Смоленска, артиллерия и конница наша также потеряли великое множество лошадей. Морозы <...> вдруг увеличились, и с 14 по 16 [ноября] термометр показывал от 16 до 18 градусов ниже точки замерзания. Дороги покрылись гололедицею, и обозные лошади падали каждую ночь не сотнями, а тысячами <...>. В несколько дней погибло их более 30 тысяч. Вся конница осталась пешею, артиллерия и обозы без лошадей. Мы принуждены были большую часть своих пушек, также военных и съестных припасов оставить на дороге или истребить. Армия, бывшая 6 числа [ноября] в самом лучшем состоянии, 14 [ноября] уже совсем переменилась; она лишилась конницы, артиллерии и обозов.

Далее следовал фантастический рассказ о том, как французская армия, одерживая непрестанные победы и беря тысячи пленных, почему-то отступала все дальше на запад. Бюллетень заканчивался словами: «Здравие Его Величества Наполеона I находится в самом лучшем состоянии», — которые на фоне гибели десятков тысяч французов выглядели крайне цинично. Кроме того, в бюллетене было объявлено, что для сбережения драгоценной жизни правителя Франции создается новое военное формирование Священный эскадрон под командованием графа Груши.

Положение дел с пригодными к службе лошадьми было столь катастрофическим, что со всех остатков армии смогли набрать менее шести сотен. На них посадили самых верных Бонапарту офицеров и генералов, которые должны были служить охраной императору, а при необходимости отдать свои жизни ради его спасения.

Наполеон прекрасно знал, что за ним идет настоящая охота и множество русских кавалеристов, преследующих французов, рыщут по дорогам в поисках бегущего императора.

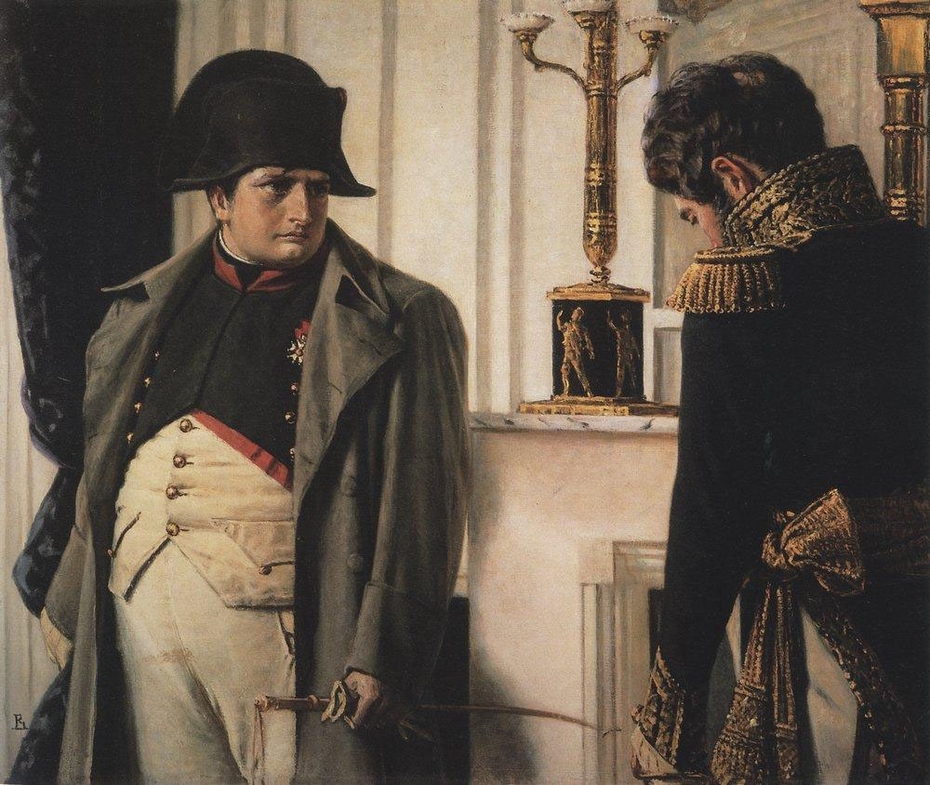

Наполеон и генерал Лористон (Мир во что бы то ни стало). Худ. Верещагин (ок. 1900)

Наполеон и генерал Лористон (Мир во что бы то ни стало). Худ. Верещагин (ок. 1900)

Власть Наполеона под угрозой

Приближенный Наполеона, граф Арман де Коленкур, вспоминал, что в Молодечно император французов получил свежие донесения из Парижа, которые произвели очень неблагоприятное впечатление. В столице было неспокойно. Недавно случившийся заговор генерала Клода Мале показал, насколько эфемерной оказалась власть Наполеона.

Вот что произошло в Париже в ночь на 23 октября. Убежденный республиканец генерал Мале, содержавшийся под стражей в больнице для душевнобольных (он был объявлен сумасшедшим), сумел бежать.

Он подделал сообщение о гибели Наполеона в России, указ сената об учреждении Временного правительства Франции и приказ о назначении самого Мале комендантом Парижа. Используя эти документы, Мале смог взбунтовать часть Парижской национальной гвардии и даже арестовал министра полиции Рене Савари.

Мятеж был подавлен, но Наполеон, получивший донесения о заговоре еще в Дорогобуже, чувствовал, что его власть шатается. В Молодечно он сказал Коленкуру:

При нынешнем положении вещей я могу внушать почтение Европе только из дворца в Тюильри.

Русский историк Альберт Манфред писал, что хотя 29-й бюллетень должен был успокоить народ, произошло совсем иное. Он «...произвел во Франции и в Европе потрясающее впечатление. Война против России была крайне непопулярной в стране; всем было непонятно, зачем, ради чего она затеяна. Но пока правительственная печать сообщала о непрерывных победах, с ней как-то мирились, хотя, по свидетельству современников, всех не покидало чувство беспокойства [1176]. 29-й бюллетень раскрыл глаза на действительное положение вещей; в нем не были названы цифры, но во Франции поняли, как велики жертвы. Жены, матери с ужасом спрашивали: кто же в числе погибших? Позже тот же вопрос звучал иначе: кто же остался живым?»

Бегство

В реальности все было гораздо хуже, чем самые мрачные предположения. Сохранившие относительную боеспособность полки после переправы через Березину начали терять дисциплину, солдаты дезертировали, а офицеры бросали свои части, чтобы скорее очутиться в Вильно, где Наполеон обещал заполненные провизией склады, отдых и пополнение.

Наполеон понимал, что даже если он сможет собрать в Вильно хоть какие-то силы, они будут разбиты. Русская армия следовала за отступающими по пятам, отставая всего на несколько дней. Но простые французы не знали об этом и надеялись на лучшее.

Отстающих солдат ловили казачьи разъезды и доставляли в русский плен. Их судьба была наиболее счастливой: они получали кров, тепло и пищу. Так в России оказалось до 216 тысяч пленных. Их распределили по губерниям от Прибалтики до Волги, там французы и другие иностранцы находились под присмотром властей до 1814 года, когда после падения режима Наполеона им разрешили вернуться домой. Впрочем, немало французов осталось тогда в России на всю жизнь.

5 декабря Бонапарт в сопровождении офицеров Священного эскадрона въехал в деревню Сморгонь, находившуюся в дневном переходе от Вильно. Там он продиктовал последний приказ по Великой армии, в котором отдавал командование остатками армии маршалу Мюрату, своему родственнику, вернейшему и храбрейшему человеку, при этом совершенно лишенному управленческих талантов.

Чтобы не вызывать паники, в армии объявили, что Наполеон убыл в Варшаву, где будет собирать резервы и пополнения. Поскольку преследование бегущего императора продолжалось, отъезд был подготовлен по всем правилам конспирации.

С Наполеоном отправлялись лишь трое — Коленкур, гофмаршал двора Жерар Дюрок, генерал Жорж Мутон и врач Ивэн. Перед императорской каретой должен был ехать польский офицер Вонсович, проделавший всю кампанию 1812 года в рядах Великой армии и доказавший свою отвагу и преданность. Он должен был стать проводником.

Наполеон решил даже скрыть свою личность. Он путешествовал завернувшись в теплую меховую шубу, лицо было закрыто воротником и шляпой. В официальном статусе Наполеон I решил ехать лишь до Вильно. Дальше, согласно выписанным бумагам, Бонапарт должен был превратиться в отправляющего в Париж по служебным делам графа Коленкура. По иронии судьбы, Россию император покинул на санях, которые везла русская тройка.

Переправа наполеоновских войск через Неман. Кларк

Переправа наполеоновских войск через Неман. Кларк

Конец Великой армии

Быстро миновав Вильно, Наполеон нигде не задерживаясь рвался к Парижу. В это время Мюрат безуспешно пытался удержать эту последнюю французскую базу на русской земле. Потеряв в боях за город почти 20 тысяч, французы оставили его.

Мюрат последовал примеру своего повелителя и тоже бросил войска, заявив, что уезжает в Ковно за подкреплением. Разумеется, в Ковно никаких пополнений не было. Там Мюрат собрал военный совет, на котором констатировал, что в строю осталось меньше четырех тысяч боеспособных войск, что удержать Ковно невозможно ни при каких условиях, а, следовательно, надо уходить дальше на запад — в Польшу и Восточную Пруссию.

Остатки армии перешли по льду Неман и отправились к Кенигсбергу и Варшаве. Единственной частью, которая достигла место назначения, стала Старая гвардия, о которой Наполеон приказал заботиться особо.

Молодая гвардия полегла вся. К январю 1813 году из всех уцелевших войск с трудом удалось собрать 30-тысячный корпус. Это было все, что осталось от 450-тысячной Великой армии, что переправилась через Неман 24 июня 1812 года.

Проезжая через Дрезден, Наполеон чудом не попал в руки заговорщиков, которые собирались арестовать его и выдать русским. Но император мчался, не жалея лошадей, и проскочил город. Далее опасности уже не грозили императору французов, и он без приключений добрался до Парижа, где начал спешно собирать новую армию. Это не помогло победить, но агония Французской империи продлилась до лета 1814 года, когда русская армия после непродолжительной осады вступила в покоренный Париж.