Экспериментальный полёт «Союз» — «Аполлон» вошёл в историю по той простой причине, что две сверхдержавы — СССР и США — на глазах всей планеты полноценно сотрудничали в космосе. Особенности «звёздной» гонки, да и сам мир, поделенный между двумя соперничающими блоками, такого не предполагали. Однако это была эпоха «разрядки»: СССР устанавливал широкие экономические связи с зарубежными странами. Почему бы не США и не на орбите, где Москва и Вашингтон выполняли 99% всех исследований и работ?

Разрядка в космосе

Во второй половине 1960-х годов между двумя сверхдержавами сложился ядерный паритет. Было понятно, что прямое столкновение двух блоков однозначно вгонит человечество в каменный век. И, как ни странно, столкнувшись с этим, руководство обеих сверхдержав стало постепенно налаживать контакты между собой и странами из «враждебного лагеря».

В 1967 году СССР запускает программу «Интеркосмос», оборудование для которой в будущем будут поставлять Австрия, Швейцария, Франция и другие страны. С другой стороны, американцы помогают создавать Европейское космическое агентство. Обе сверхдержавы предоставляют сторонним странам ракеты-носители для запусков искусственных спутников на околоземную орбиту.

Параллельно с этим в 1962 году заключается соглашение о сотрудничестве в области мирного изучения космоса между советской Академией наук и НАСА. Космическая гонка СССР и США сопровождается постоянным обменом информации и совместными конференциями. Начинается всё с обмена метеорологических данных, которые помогают планировать те же космические пуски и строительство основных хранилищ информации в Москве и Вашингтоне. А уже в 1965 году специалисты обеих стран начали писать совместную работу о проблемах космической биологии и медицины. Многотомное исследование выйдет аккурат весной 1975 года, за пару месяцев до стыковки советского «Союза» и американского «Аполлона».

На основе этого довольно ограниченного сотрудничества СССР и США в 1970–1971 годах совершили настоящий прорыв. Было принято решение провести стыковку в космосе двух аппаратов.

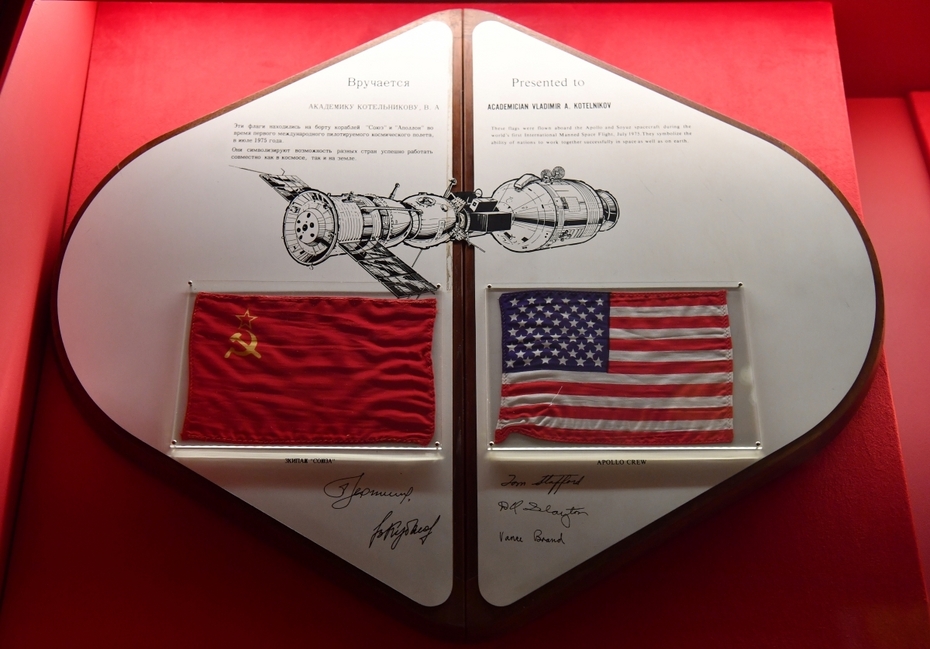

Планшет с флагами СССР и США, которые находились на борту космических кораблей «Союз» и «Аполлон» во время первого международного пилотируемого космического полета в июле 1975 года

Планшет с флагами СССР и США, которые находились на борту космических кораблей «Союз» и «Аполлон» во время первого международного пилотируемого космического полета в июле 1975 года

Подготовка к старту

Насколько это было непростое дело, говорит тот факт, что только дублирующий советский состав трижды ездил в Хьюстон, где ему пришлось с нуля изучать работу «Аполлона», его аппаратуру, как производится стыковка и т. п. Аналогичным образом поступали американцы, которые весьма тщательно изучали устройство «Союзов». Складывалось такое ощущение, что команды обоих аппаратов готовили к любой проблеме, вплоть до необходимости сажать аппараты в условиях гибели какого-то из экипажей.

Надо отметить, что вес кораблей был различный. Советская ракета «Восход» могла вывести на орбиту шесть-семь тонн полезного веса. Соответственно, именно в этот диапазон надо было уместить полноценный космический корабль. Поэтому вес будущих «Союзов» колебался в районе 6,5–6,8 тонны. Зато американская ракета «Сатурн» могла выводить на орбиту более 20 тонн полезного веса.

Это означает, что к стыковке в космосе были предназначены корабли абсолютно разного веса: советский был примерно в три раза легче американца. К тому же у последнего ещё и двигатели были мощнее. Надо было продумать, как стабилизировать такую систему, как этой сцепкой управлять в космосе. Поэтому на проектные площадки зачастили космонавты, инженеры и ученые обеих сторон, участвовавших в проекте, для тренировок и изучения материальной части космических кораблей.

Однако изучение аппаратов было половиной. Ещё одной проблемой стала сама стыковка, проведение научных экспериментов и функционирование аппаратов, средств связи и управления полётом. Для работы над всеми этими проблемами (и не только) были созданы многочисленные совместные группы.

Американский астронавт Томас Стаффорд (слева первый), летчик-космонавт СССР Алексей Станиславович Елисеев (в центре) и технический директор программы ЭПАС от США Гленн Ланни (справа второй) рядом с моделями космических кораблей «Союз-19» и «Аполлон»

Американский астронавт Томас Стаффорд (слева первый), летчик-космонавт СССР Алексей Станиславович Елисеев (в центре) и технический директор программы ЭПАС от США Гленн Ланни (справа второй) рядом с моделями космических кораблей «Союз-19» и «Аполлон»

Концепции, на основе которых строились системы жизнеобеспечения у «Союза» и «Аполлона», значительно различались. На американском корабле была кислородная атмосфера при пониженном давлении. Можно сказать, что астронавты всегда были, скажем так, немного смертниками. Потому что при неблагоприятных обстоятельствах всё могло закончиться печально, как во время пожара 27 января 1967 года. Тогда во время пожара на испытаниях «Аполлона-1» погибли три астронавта.

На советском же была специальная азотно-кислородная смесь с давлением, близким к земному. Системы кондиционирования и аэроциркуляции вообще никак между собой не стыковались. Были опасения, что если попытаться как-то «соединить», это просто привело бы к выходу из строя системы регулирования. Смерть от удушья во время первой совместной космомиссии двух сверхдержав? Вообще не вариант. Так что американцам пришлось тащить на своем аппарате ещё и специальный шлюз, в котором происходило выравнивание давления. Кроме того, возникло опасение, что скафандры советских космонавтов могут загореться в американском корабле. Пришлось срочно разрабатывать специальную ткань, которую после назвали «Лолой».

Но, пожалуй, самой трудоёмкой была разработка стыковочного устройства. Для этого в НПО «Энергия» разработали специальный андрогинно-периферийный агрегат стыковки (АПАС). «Андрогинным» он стал потому, что в отличии от несимметричных систем типа «штырь — конус» (на жаргоне «папа — мама»), корабли с АПАСом могли стыковаться с любым другим кораблем с АПАСом. И «штырь» там, не «штырь» — это уже было не важно. Прорыв в этой области обошелся в большое количество нервов и несколько килотонн выкуренных сигарет.

На этом проблемы не исчерпывались. Для того чтобы было проще состыковать аппараты в космосе, нужна была связь и постоянный обмен информацией с двух площадок проектов — советского и американского. Проблему решили просто: организовали международную цифровую сеть передачи данных, которую в частности применяли для расчетов траектории космических кораблей.

Навстречу рукопожатию

Для тестирования своей части СССР изготовил шесть космических кораблей, получивших обозначение 7К-ТМ. В декабре 1974 года полетел корабль «Союз-16» с экипажем, состоявшим из Анатолия Филипченко и Николая Рукавишникова. Можно сказать, что это был «генеральный прогон» перед основным полетом.

15 июля 1975 года с аэродрома Байконур стартовал «Союз-19» с Валерием Кубасовым и Алексеем Леоновым на борту. По соседству дежурил ещё один «Союз» с резервным составом космонавтов — экипажем ранее слетавшего аппарата «Союз-16». Корабль должен был полететь, если что-то пойдет не так с основным «Союзом». Как позже вспоминал Анатолий Филипченко, именно он долгое время сидел на связи с командиром корабля Леоновым и отслеживал его полет. А всё дело в том, что у него и его напарника было больше опыта в пилотировании нового корабля, он больше знал про «Аполлон», чем полетевший экипаж.

Старт советского корабля прошел успешно в 15:20 15 июля, а в 22:50 того же дня с космодрома на мысе Канаверал стартовал американский корабль «Аполлон». На 36-м витке «Союза» вокруг Земли 17 июля в 19:12 два корабля состыковались друг с другом. И американцы вошли на территорию советского аппарата. Фотография рукопожатия двух экипажей оказалась в тот момент доказательством высшей степени сотрудничества между двумя сверхдержавами. Пройдёт всего лишь четыре года, СССР введёт войска в Афганистан, и холодная война пойдёт на очередной виток яростного противостояния.

Стыковка советского космического корабля «Союз-19» и американского корабля «Аполлон»

Стыковка советского космического корабля «Союз-19» и американского корабля «Аполлон»