Все три космические гонки — лунная, венерианская и марсианская — изобиловали ошибками, поражениями и досадными потерями космических аппаратов. Но даже в этих условиях СССР и США умудрялись извлечь максимум из своих провалов. Тестировались приборы, на Землю потоком шла научная информация, обогащавшая человечество знаниями как о своей планете, так и об окружающей Солнечной системе. В 1964 году, после нескольких лет провалов, СССР всё-таки сумел запустить комический аппарат к Марсу.

Подготовка к штурму

Старт космической программы СССР, в которую войдёт полет автоматической межпланетной станции на Марс, был дан в 1953 году. В тот год союзное правительство приняло постановление «О развитии исследования верхних слоёв атмосферы». Цель была военной, хотя обоснование было гражданским и всю научно-техническую работу курировала Академия наук СССР.

За два года Союз заложил две стратосферные лаборатории — в Крыму и Грузии, а также для изучения северного сияния. Также предусматривался запуск восьми тяжёлых ракет, 25 лёгких ракет и 22 автоматических стратостата. Иными словами, к будущему покорению космоса СССР подошёл с развитой инфраструктурой и большим испытательным опытом, который приобрел буквально за три года.

Первый искусственный спутник земли, выведенный СССР на орбиту в 1957 году, взорвал общественное мнение во всем мире. Лучше всего его выразил журналист Die Welt фон Южскюль.

Тот русский, как мы его себе обычно представляли, — пьющим водку, играющим на балалайке, катающимся на тройке, сентиментальным, но и коварным и жестоким и, в сущности, не особенно интеллигентным, — он больше не существует. На его место стал совершенно другой русский или, лучше сказать, другая картина о России, ибо таким, каким он был до сих пор в наших глазах, таким он не может больше оставаться после того, как смастерил искусственную звезду и запустил ее в мировое пространство, — напишет он 7 октября в своей статье.

Но как и в прошлые разы, деньги на программу полета первого спутника утверждали исходя из его военного предназначения. А для ракеты «Восток», которая вывела на орбиту первого космонавта Юрия Гагарина, обоснование её разработки включало вывод на орбиту спутника-разведчика территории возможного противника, разведку по инфракрасному излучению военных и промышленных объектов, целеуказание по объектам возможного противника.

И в связи с этим, как часто в СССР бывало, началась борьба между разнообразными ведомствами. Гражданским противостояли военные, и они же победили в этой борьбе. После 1961 года по настоянию министра Устинова гражданские институты и лаборатории подчинялись военным. Там было что курировать. Если над первым спутником работали 29 подрядчиков, то уже Гагарина на орбиту выводили более 200.

Под воздействием военных, которые настаивали на том, что СССР нужно больше военных спутников и межконтинентальных баллистических ракет, а не вот эти вот всё космические аппараты, на год была остановлена лунная программа. Она возобновится в конце 1962 года и, быть может, это будет одной из причин того, что в ней победили США.

В тех же годах СССР увеличил финансирование венерианской и марсианской программ. Обе сверхдержавы вступали в ещё две ожесточенные космические гонки.

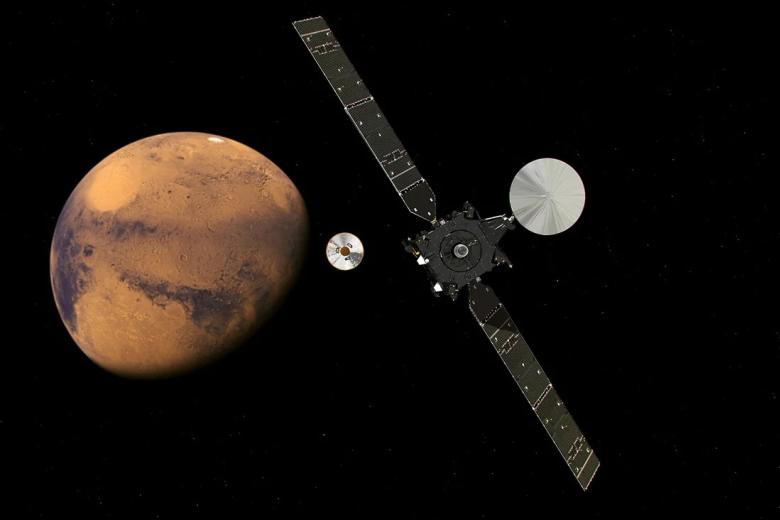

Снимок Марса, запечатлённый аппаратом TGO российско-европейской миссии ExoMars 2016

Снимок Марса, запечатлённый аппаратом TGO российско-европейской миссии ExoMars 2016

Долететь до Марса

Курировавший марсианскую программу Сергей Королев в своих записках наверх настаивал на скорейшем запуске межпланетных станций. В течение 10–15 лет после этого по его мысли можно было сооружать даже инопланетные базы. Сейчас такие смелые прогнозы выглядит немного абсурдно — лунная база СССР в 1980-х годах. Но в то время оптимизм от запуска человека в космос и успехов от запусков спутников вселял надежды, что человечество столь же быстрыми темпами начнет осваивать ближайшие планеты Солнечной системы.

Для полета на Марс уже в 1960 году решили строить радиотехнический центр связи в Евпатории и целую сеть измерительных пунктов в Симферополе, Сары-Шагане, Енисейске и Щелкове для наблюдения за этой планетой. Размах строительства был таким большим, что военные вышли к советскому руководству с предложением увеличить призыв на 10 тысяч человек. Всех надо было отправить на строительство объектов космической связи. Впрочем, справились и без этого.

С чем не справились, так это с ракетами. Вывод космического аппарата к Марсу подразумевал использовать ракету с четырьмя ступенями — последняя как раз обеспечивала вывод на нужную траекторию. Однако два пуска в 1960-м и два пуска в 1962 году провались из-за неисправности ракеты-носителя и системы ориентации.

СССР приходилось торопиться, так как параллельно с ним к Марсу запускали свои аппараты США. Наконец, 30 ноября 1964 года с космодрома Байконур четырёхступенчатая ракета среднего класса «Молния» успешно вывела в космос советский аппарат «3МВ». Он нёс на борту несколько научных приборов (от детекторов и до радиотелескопа). Но самое интересное было в том, что у «3МВ» было шесть плазменных двигателей, управляя которыми можно было маневрировать аппаратом в пространстве.

К сожалению, для советской стороны у аппарата не полностью раскрылись солнечные батареи. Энергообеспечение упало в два раза. Часть приборов оказалась обесточена. Хотя потом советский ЦУП хитрыми маневрами самого аппарата всё-таки сумел раскрыть их, но реанимировать отключенное оборудование не получилось. Последующее расследование показало, что разорвался шнур, предназначенный для освобождения панелей.

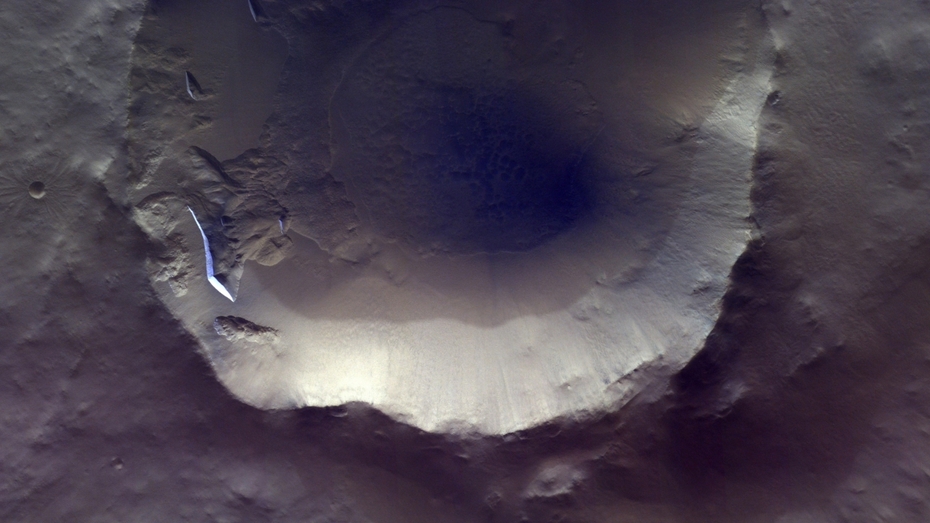

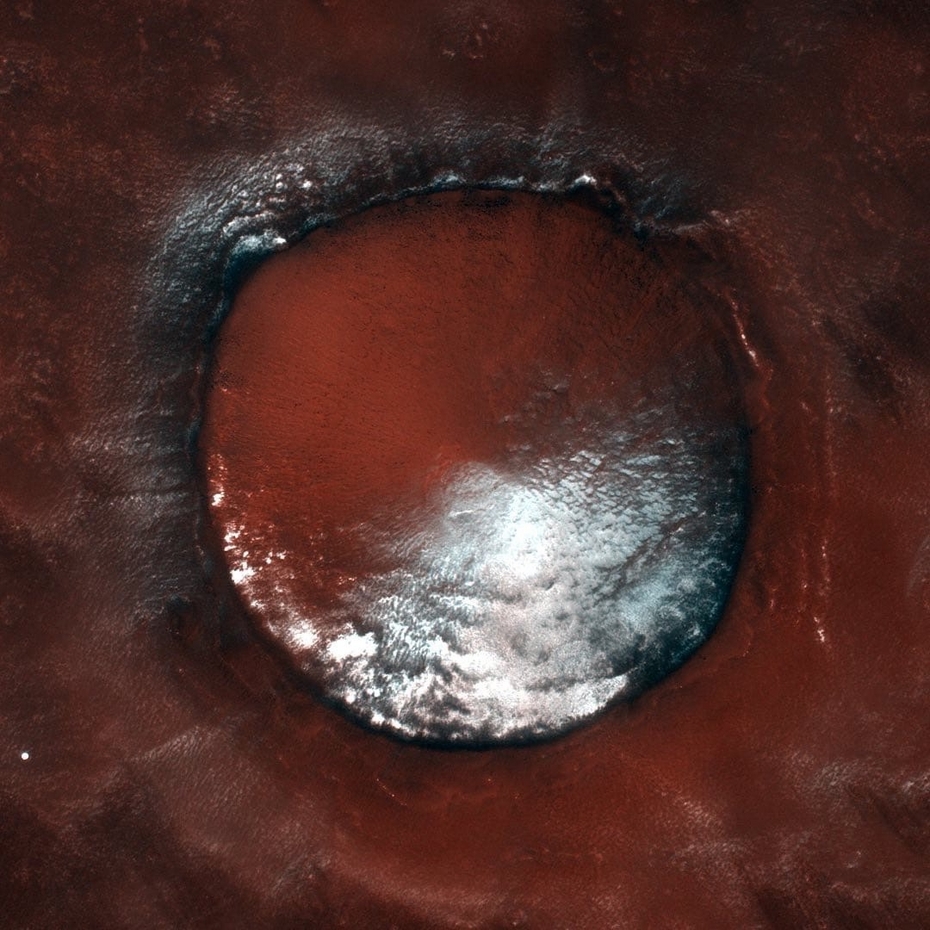

Кратер диаметром 4 км, расположенный в северной полярной области Великой Северной равнины Марса

Кратер диаметром 4 км, расположенный в северной полярной области Великой Северной равнины Марса

Все это сразу же поставило под вопрос выполнение основной цели миссии. «3МВ» должен был подлететь к Красной планете, передав на Землю снимки Земли и Марса из космоса, а после этого, примерно 6 августа 1965 года, рухнуть на планету. Тем самым СССР обозначал свой приоритет в марсианской гонке. Хороший задел, если вспомнить, что победа в венерианской и поражение в лунной гонках ещё даже не показались на горизонте.

Встал вопрос, чем же ещё занять аппарат? С работающих приборов он обеспечивал передачу научных данных магнитометрии окружающего пространства, но на Земле в первую очередь решили проверить плазменные двигатели. В конце концов, ориентация аппарата в пространстве — это не просто важно, это одна из самых важных вещей для будущих межпланетных исследований. А то, что межпланетным станциям придется совершать сложные маневры при подлете к планетам Солнечной системы, в этом уже никто не сомневался.

14 декабря 1964 года командой с Земли на расстоянии 5,37 миллиона километров были дважды включены все шесть двигателей «3МВ». Последний раз они работали в течение 70 минут, доказав, что могут удерживать космический аппарат на заданной траектории. Ряд исследователей полагают, что ориентировочно 4–5 мая 1965 года пропала связь с «3МВ», к тому моменту уже давно переименованного в «Зонд-2». Согласно сообщениям ТАСС, его официальная цель состояла в испытании систем плазменных двигателей.

6 августа 1965 года, когда аппарат должен был упасть на Марс, доставив на планету специально разработанный для этого марсианский вымпел, он облетел вокруг него на расстоянии 650 тысяч километров и вышел на гелиоцентрическую орбиту. Однако на этой неудаче марсианская гонка не закончилась. В 1971 году СССР удалось приземлить на планету спускаемый аппарат «Марс-3». Однако связь с ним держалась только 14,5 секунды. В 1976 году американским спускаемым аппаратам «Викинг-1» и «Викинг-2» удалось успеть достичь планеты, проработать там три года и передать оттуда большой массив снимков и научных данных. Гонка завершилась ничьей.