Отношения между СССР и Японией после окончания Второй мировой войны были сверхнапряженными. Токио требовал от Москвы вернуть ему четыре острова Курильской гряды. СССР потенциально согласился на два острова в 1957 году, но потом потерял интерес к сделке. Токио как серьёзную военную угрозу в Москве никто не воспринимал. Зря, в 1987 году Япония доказала, что с ней стоит считаться.

Перехват

Утром 9 декабря 1987 года станция ПВО в Миякодзиме засекла четыре самолета, идущих в непосредственной близости с воздушным пространством Японии. Быстро выяснилось, что это советские бомбардировщики Ту-16, которые шли стандартным маршрутом «Токийский экспресс». На перехват японцы подняли восемь самолетов F-4EJ. Неизвестное число американских самолётов было также поднято в воздух с военных баз США в стране.

Дальше произошло нечто неожиданное. Японское командование, впервые со дня капитуляции во время Второй мировой войны, разрешило открыть стрельбу по вторгшемуся самолету. В командовании не было самоубийц, поэтому вначале стреляли предупредительными.

Ту-16

Ту-16

От советской эскадрильи отделился один бомбардировщик Ту-16. Вместо продолжения полёта на север он дважды входит в воздушное пространство Японии. В ответ на это японский пилот впервые открывает предупредительную стрельбу по самолёту в небе над Японией. Частично это можно объяснить тем, что советский бомбардировщик проходит над военными объектами США. Его могли заподозрить в разведывательной миссии.

Но, по всей видимости, свою роль сыграли другие факторы. С 1967 года это было 20-е по счету вторжение советской военной авиации в воздушное пространство Японии. Правительство страны, которое в середине 1980-х годов обогнало по своему валовому внутреннему продукту СССР, а по уровню подушевого дохода США, могло просто решиться показать зубы. Мол, не надо нас недооценивать.

Побег

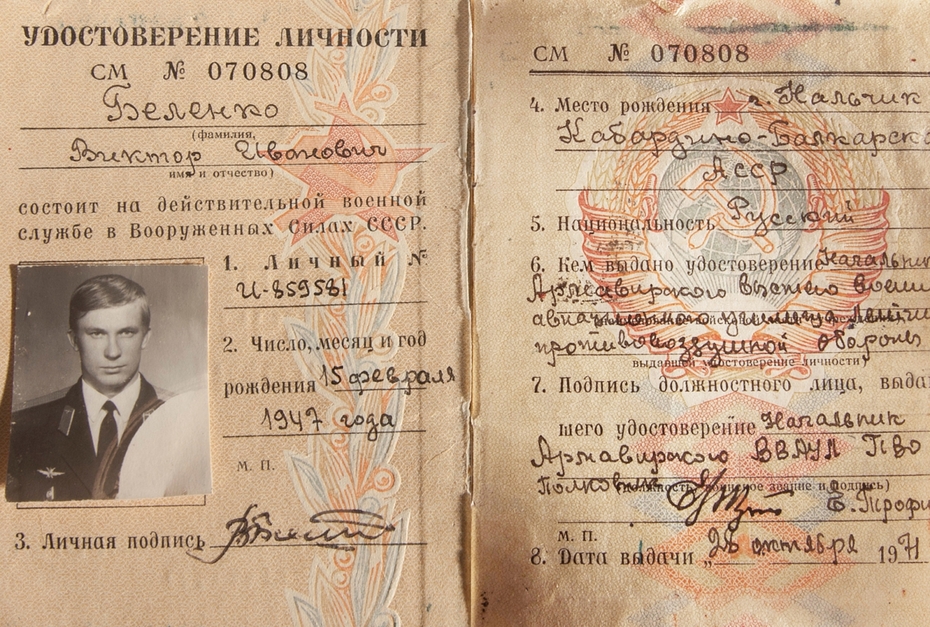

Советские лётчики были настолько суровыми, что легко взламывали ПВО противника, когда бежали из СССР. Побег Виктора Беленко на МиГ-25 6 сентября 1976 года мог стать вторым важным фактором принятого в 1987 году решения. На его перехват выдвигали 302-ю тактическую истребительную эскадрилью— ту самую, пилот которой открыл предупредительный огонь по Ту-16.

Для японцев побег Беленко обернулся кошмаром. Он, конечно, был выдающимся советским лётчиком, что позже признавалось ЦРУ, которое его допрашивало. По их словам, он обладал столь ценными знаниями, что разговоры с ним заняли чуть ли не год — беспрецедентный срок! Одним из последствий побега Беленко стало возобновление программы разведывательных полётов в воздушном пространстве СССР высотных разведчиков SR-71. Оказалось, что у СССР просто нет средств для его перехвата. А ведь именно грамотная пропаганда «высотных характеристик» МиГ-25 заставила отменить программу. Данные Беленко развеяли американские опасения — высотные разведполёты можно было возобновлять.

Военный билет Виктора Беленко

Военный билет Виктора Беленко

В 1976 году советский лётчик умудрился 25 минут находиться в воздушном пространстве Японии. Его никто не сбил. Он спокойно сел на гражданском аэродроме, поломав там несколько антенн. Японские политики выли от ужаса, устроив гигантский скандал своему военному руководству, которое не просто проспало «вторжение» советского дезертира — японские самолёты ПВО даже не организовали его сопровождение! А если бы это было реальное советское вторжение? Если бы в Японию вторглись атомные бомбардировщики? Парочку новых Хиросим правительство страны получало, что называется, с полпинка.

Впрочем, ещё большей проблемой был сам Беленко. У Токио были напряженные отношения с Москвой. Причиной тому было отсутствие мирного договора после окончания Второй мировой войны и урегулирования пограничных споров. СССР уместно считал, что по совокупности принятых международных актов за ним полностью закреплены все острова Курильской гряды. Японцы ссылались за коммюнике Хрущёва 1957 года, в котором два крайних острова могли быть переданы им.

Пограничный спор осложнял отношения между странами. Не меньше, чем сближение Японии и Китая, которое обозначилось после визита в Пекин президента США Ричарда Никсона в 1972 году. В свою очередь СССР заявлениями главы МИД Андрея Громыко давал ясно понять, что не воспринимает Токио как серьёзную военную угрозу, а значит, не считает приемлемым для себя считаться с ним и его претензиями.

Андрей Громыко

Андрей Громыко

Антагонизм в отношениях между двумя странами привел к тому, что СССР пытался давить на Японию в вопросе с Беленко. При этом Москва не воспользовалась простейшим методом выдачи лётчика — открытием против него дела о похищении самолёта, то есть о воровстве. В этом случае у правительства страны не оставалось других вариантов, кроме как выдать Беленко СССР. Но советский летчик уже по прилёте заявил о том, что он просит политубежища в США. Президент Джеральд Форд в преддверии предвыборной кампании его гарантировал. Японцы, утирая пот со лба, радостно передали и перебежчика, и его машину в руки Вашингтона.

Решив эту проблему, Токио принялся решать более для него важную — провалы национальной системы ПВО. Её модернизировали совместно с американцами, обучение пилотов интенсифицировали. А последующее бурное экономическое развитие страны привело к тому, что Токио с большим остервенением стал охранять воздушное пространство своей страны.

Первые извинения

Для этого были все основания, так как с 1979 года у СССР появилась настоящая база для Тихоокеанского флота в Юго-Восточной Азии. Бывшая американская военная база в Камрани была безвозмездно передана Москве в 1978 году на 25-летний срок. СССР увеличил число пирсов, построил там два сухих дока и увеличил емкость аэродрома. Теперь на нём базировалось более 35 бомбардировщиков типа Ту-16, М-4 и Ту-95. Они частенько совершали облёт Японии, а наиболее популярным маршрутом был «Токийский экспресс».

Так назывался маршрут пролёта бомбардировщиков над Японским морем. Советская авиация при этом шла «по бровке» воздушного пространства Японии, пролетая заодно поблизости от другого военного союзника США — Южной Кореи. Часто Ту-16 летели над Цусимским проливом шириной почти 250 километров.

В случае «случайного» отклонения у Москвы всегда были наготове несколько отмазок. Во-первых, вы всё врёте, наш самолёт не заходил в воздушное пространство. Всё-таки о провалах японской ПВО в СССР знали и использовали это на полную катушку. Во-вторых, лётчики ошиблись из-за сложных метеоусловий и отказа оборудования.

Вот и в этот раз, объясняя заход своего бомбардировщика в воздушное пространство Японии 9 декабря 1987 года, советское правительство использовало проверенную схему номер два. Заявив, что стояла якобы плохая погода и пилот ошибся. А после того как метеорологическая служба Японии сообщила, что погода стояла солнечная и ясная, Москва заявила, что произошел отказ оборудования и пилот летел, можно сказать, вслепую. Правда, он потом успешно посадил бомбардировщик в Пхеньяне, но об этом советское правительство тактично умолчало.

Японцы на все эти уловки не поддались. Тем более что в августе 1987 года СССР уже успел извиниться за очередное вторжение в японское воздушное пространство. Так почему бы Москве не извиниться опять?

Японский премьер-министр грамотно давил на советское правительство. Мол, как же так, только вчера СССР и США подписали Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности, и вот на тебе — уже на следующий день, 9 декабря, Москва вторгается в воздушное пространство ближайшего союзника Вашингтона. Времена стояли уже не брежневские, СССР очень хотел дружить деньгами с Японией, да и в своей речи во Владивостоке в 1986 году генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев озвучил новые принципы советской внешней политики — разворот в Азию. Так что 16 декабря 1987 года советские дипломатические работники извинились перед Токио за текущий инцидент.

Военная база Камрань

Военная база Камрань

Однако до развала СССР его самолёты ещё три раза вторгались в воздушное пространство Японии, но это были лишь «остатки былой роскоши». К концу 1989 года Москва стала выводить авиацию и флот из вьетнамской Камрани. Из 38 самолётов в СССР перебазировали 30, включая 16 бомбардировщиков Ту-16. В 1991 году на базе, по заявлениям советских официальных лиц, осталась лишь «горстка советских кораблей и самолетов». В 1993 году советская экс-военная база в Камрани была полностью расформирована. К этому моменту прекратились облёты российскими бомбардировщиками японской территории.

Впрочем, ничто не длится вечно. С 2013 года Россия имеет преференции в использовании военными кораблями морской инфраструктуры в Камрани. 10 годами ранее начались облёты японской территории, но не по маршруту «Токийский экспресс», а со стороны Тихого океана. В апреле — июне 2017 года японские ВВС 125 раз поднимали в воздух свои самолёты в ответ на действия российских военных самолётов. 2 марта 2022 года Япония заявила, что она вынуждена была поднять в воздух истребитель на перехват российского вертолета, вошедшего в воздушное пространство страны.