6 марта 1869 года профессор Императорского Санкт-Петербургского университета Дмитрий Менделеев представил членам Русского химического общества открытую им периодическую систему элементов. С этого момента еще совсем молодой химик (незадолго до этого ему исполнилось 35 лет) вошел в историю науки и стал одним из самых знаменитых русских ученых. Кроме открытий в области химии, Менделееву предстояло совершить множество важнейших исследований: в физике, метрологии, воздухоплавании, экономике и демографии. Обо всем этом мы расскажем нашим читателям.

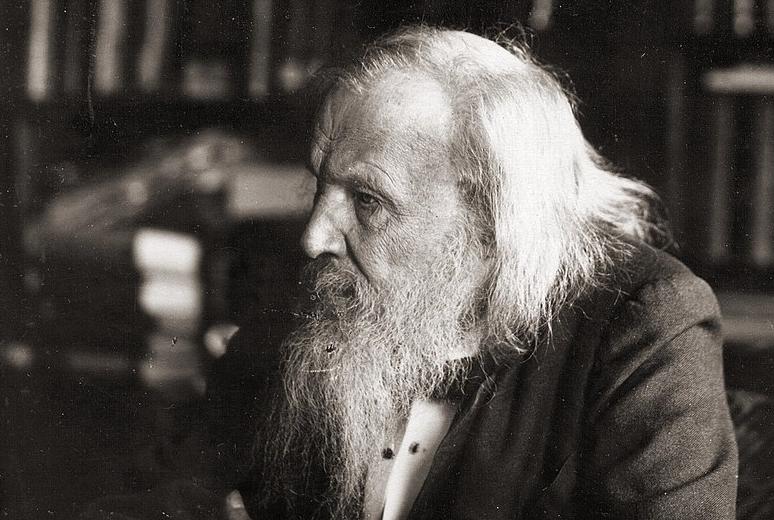

Дмитрий Менделеев появился на свет 27 января 1834 года в далеком сибирском городе Тобольске. Отец его — директор тобольской гимназии надворный советник Иван Менделеев, мать — дочь тобольского купца Мария Корнильева. Дмитрий был семнадцатым и последним ребенком в этой многодетной, типично русской семье. В год рождения сына Иван Менделеев ослеп от катаракты и был вынужден подать в отставку. Жизнь на половинном жаловании оказалась тяжелым испытанием для семьи Менделеевых. Помощь пришла от Василия Корнильева, брата Марии Менделеевой, богатого купца, жившего в Москве. От отдал сестре в управление стекольный завод, находившийся в селе Верхние Аремзяны, куда вскоре переехала вся семья Менделеевых. Так что детство Дмитрий провел в деревне, с интересом изучая таинственный процесс изготовления стекла.

Доходы от завода позволили Ивану Менделееву поехать в Москву, к одному из лучших офтальмологов, который смог проделать искусную операцию и вернуть зрение отцу семейства. К 1839 году дела шли уже так хорошо, что Мария Менделеева наняла на фабрику управляющего и перевезла семью назад в Тобольск, где был построен новый просторный дом. Там вскоре образовалась что-то вроде тобольского светского салона, который посещали известный поэт и учитель Тобольской гимназии Петр Ершов, а также сосланные в Сибирь декабристы: Иван Анненков, Александр Муравьев, Фердинанд Вольф, Павел Бобрищев-Пушкин. Хотя в обществе к ним относились настороженно, — все же заговорщики, собиравшиеся низвергнуть императора, семья Менделеевых отличалась свободомыслием и не обращала внимания на сплетни. Прекрасно образованные светские люди вечерами в доме Менделеевых вели философские разговоры, обсуждали политические новости и спорили о самых различных проблемах бытия.

Гимназист

В 1841 году подросший Дмитрий поступил в Тобольскую гимназию, окончание которой давало возможность продолжить обучение в университете. Там у юного Менделеева сразу нашлись любимые предметы: математика, физика, история и география, и не любимые: словесность, Закон Божий, иностранные языки. Особенно невзлюбил Менделеев латынь, отчего на всю жизнь пронес нелюбовь к классическому образованию, а слово «латынщина» стало его излюбленным ругательством. В гимназии Менделеев часто бывал наказан за вспыльчивость: чуть что — Дмитрий лез в драку, защищая свое мнение кулаками.

В 1840-х годах дела семьи Менделеевых снова пошли под откос. Глава семейства заболел туберкулезом, который тогда считался неизлечимой болезнью. В 1847 году скончался Иван Менделеев. Оставленный на управляющего и других наемных работников стекольный завод приносил все меньше прибыли, пока наконец в 1848 году не сгорел. Сначала сгорел заводской цех и склад, а затем подожгли заводскую контору, в которой погибли все документы. Дело явно было связано с желанием вороватых управленцев замести следы. Единственным источником существования семьи снова стала скромная пенсия директора гимназии, которую теперь получала его вдова. Подраставшие дети покидали родительский дом, чтобы не стать обузой.

Последним оставался Дмитрий. Дождавшись окончания гимназии, Мария Менделеева продает все оставшееся у нее в Тобольске имущество и в 1849 году переезжает с младшим сыном в Москву к своему брату Василию. Богатый столичный купец, он отдал Менделеевым часть своей большой столичной усадьбы и занялся устройством Дмитрия в Московский университет. Кстати, подобно дому Менделеевых в Тобольске, особняк Корнильева в старой столице был центром литературной жизни. Там бывал Николай Гоголь, Федор Глинка, Модест Корф, историки Тимофей Грановский и Михаил Погодин. Василий Корнильев имел хорошие связи в университетских кругах, но его хлопоты не помогли. Незадолго до этого вышло предписание — принимать выпускников гимназии в университет того учебного округа, которому подчинялась гимназия. А это значит, что Дмитрию Менделееву надо было отправляться в Казанский университет, чего ни ему, ни его матери совсем не хотелось.

Менделеев вспоминал: «В 1849 году кончил гимназию в Тобольске и с мамашей, сестрой Лизой и служителем Яковом поехали в Москву, чтобы поступить в Московский университет. Но государь Николай Павлович приказал принимать только из своего округа и, несмотря на дружбу Шевырева, Кудрявцева и других профессоров с дядей В. Д. Корнильевым, меня не приняли...».

Вид на г. Тобольск. С гравюры голландского картографа Николааса Витсена. 1786 год

Вид на г. Тобольск. С гравюры голландского картографа Николааса Витсена. 1786 год

Студент

Брат предложил Марии Менделеевой устроить ее младшенького в Межевой институт, но она, желая дать сыну самое лучшее образование, отказалась. Неприемлемым был признан и вариант зачисления Дмитрия на службу в канцелярию московского губернатора. Тогда, весной 1850 года, семья отправилась в Санкт-Петербург. Там действовали те же правила, и в приеме было отказано. Начались «пробы».

Юноша сходил на вскрытие трупов в Императорскую Медико-хирургическую академию, но там ему стало дурно, и от карьеры врача пришлось отказаться. Горный институт, как тогда считалось, давал слишком узкое образование. Следующим по рангу был Главный педагогический институт, но в него набор проводился раз в два года, и в 1850 году как раз набора не было. Но рекомендательные письма от московской профессуры сделали дело, и Дмитрию Менделееву было предложено сдать экзамены в неурочный год.

Летом он успешно выдержал испытание и с осени 1850 года приступил к занятиям. Спустя всего несколько дней Мария Менделеева, как будто истратив все свои жизненные силы, скончалась, и юный студент Менделеев остался совсем один. Зимой пришли известия из Москвы — умер дядя Василий Корнильев. Теперь Менделеев мог рассчитывать только на себя. После этих печальных событий Дмитрий тяжело заболел — горлом шла кровь, из-за чего вместо учебы пришлось проводить немало времени в институтском лазарете.

Врачи подозревали туберкулез, что было смертельным приговором. В надежде замедлить течение болезни ему предложили перевестись в Киевский университет Святого Владимира, но Менделеев отказался. Не имея поддержки родных, он был вынужден подрабатывать репетиторством, несмотря на проблемы со здоровьем. Впрочем, спустя пару лет выяснилось, что у Дмитрия не слишком опасный порок сердечного клапана, вскоре произошла адаптация к влажному, промозглому климату Северной столицы, и кровотечения прекратились.

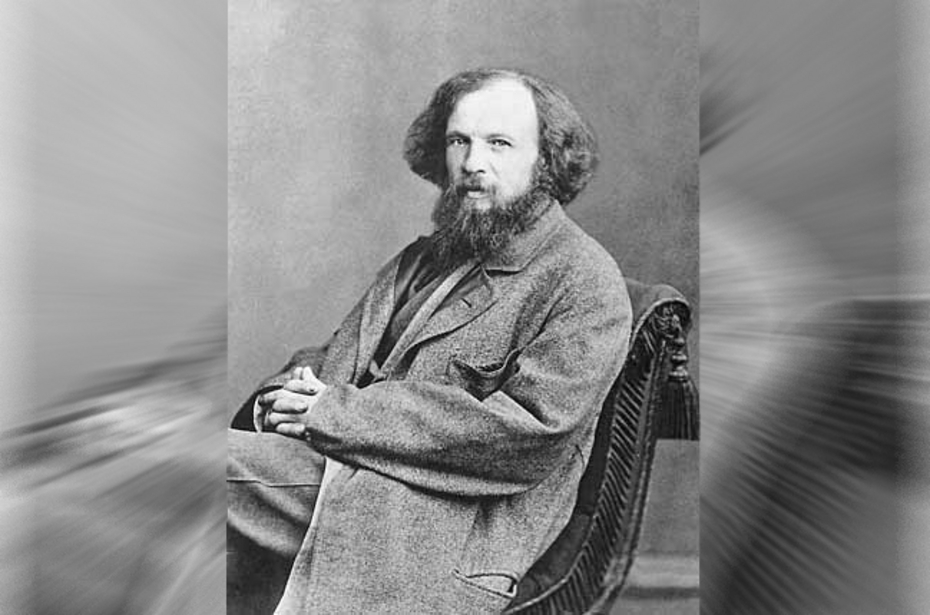

Фотопортрет Д. И. Менделеева в 1861 году. С. Л. Левицкий

Фотопортрет Д. И. Менделеева в 1861 году. С. Л. Левицкий

Молодой ученый

К моменту завершения институтского курса Менделеев числился первым по успеваемости. Известный химик, академик Юлий Фрицше писал директору института: «Присутствовав при экзамене в Главном педагогическом институте, я с удовольствием слушал объяснение вопросов химии студентом Менделеевым. Убедившись, что этот молодой человек вполне владеет знанием химии и очень хорошо знаком даже с новейшим направлением этой науки, я долгом считаю сообщить вам об этом свое личное мнение и покорнейше просить ваше превосходительство содействовать, чтобы господину Менделееву при определении на службу была предоставлена возможность далее совершенствоваться в химии». Получившего золотую медаль студента оставили при институте еще на год, чтобы подготовить диссертацию магистра. Однако Менделеев решил, что ему будет полезно поработать учителем, и выпросил назначение старшим учителем в Симферопольскую гимназию.

И тут началась Крымская война. Половину гимназического здания отдали раненым, занятия проводились редко. Зато Менделеев познакомился с прославленным военным врачом Николаем Пироговым, который занимался организацией тылового госпиталя и проводил операции. Через несколько месяцев Менделеева перевели в Одесскую гимназию, где было гораздо спокойнее, и он смог заняться написанием магистерской диссертации «Удельные объемы», которую подготовил в удивительно короткий срок — всего за шесть месяцев. Весной 1856 года молодой учитель подает прошение о переводе в Санкт-Петербург, осенью защищает диссертацию и приступает к преподаванию химии в Главном педагогическом институте. Пока сверх штата, то есть без жалования, отчего постоянно приходилось искать подработки репетитором.

В 1858 году Менделеева, который считался одним из самых перспективных молодых ученых, за казенный счет отправляют в Гейдельбергский университет к знаменитому химику Роберту Бунзену. В Германии Менделеев работал над темой механизма межмолекулярной связи, на стыке между химией и физикой — в тот момент это был передний край науки. Для Парижской академии наук он готовит статью: «О сцеплении некоторых жидкостей и значении молекулярного сцепления при химическом взаимодействии тел» — это стало признанием заслуг ученого. В 1860 году Менделеев участвует в международном химическом конгрессе в Карлсруэ, где обсуждается вопрос о разграничении атома и молекулы, что послужило основой для создания периодической системы элементов.

Подводя итоги своим научным изысканиям, ученый писал: «Главный предмет моих занятий есть физическая химия. Еще Ньютон был убежден, что причина химических реакций лежит в простом молекулярном притяжении, обусловливающем сцепление и подобном явлениям механики. Блеск чисто химических открытий сделал современную химию совершенно специальною наукою, оторвав ее от физики и механики, но, несомненно, должно настать время, когда химическое сродство будет рассматриваться как механическое явление. Я выбрал своею специальностью те вопросы, решение которых может приблизить это время».

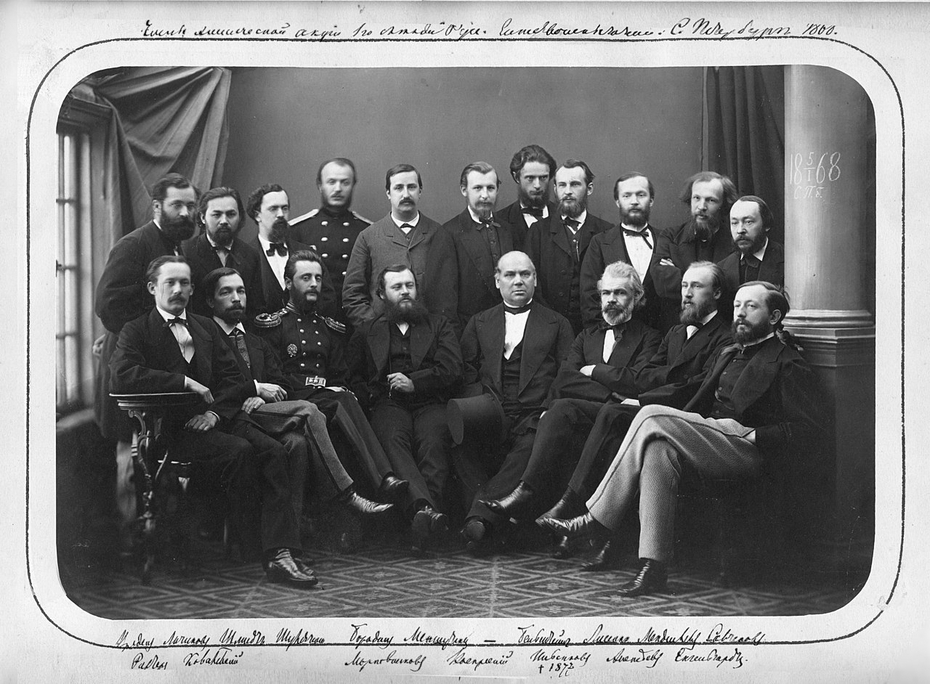

Основатели Русского химического общества (члены химической секции 1-го съезда русских естествоиспытателей и врачей, вынесшие постановление об учреждении 4 (16) января 1868 года)

Основатели Русского химического общества (члены химической секции 1-го съезда русских естествоиспытателей и врачей, вынесшие постановление об учреждении 4 (16) января 1868 года)

Научное признание

В 1861 году Дмитрий Менделеев возвращается в Россию уже в качестве признанного авторитета в области химии. Ему немедленно дают очень престижный заказ — написать учебник «Органическая химия» — первый в России, посвященный совсем молодому разделу химии. Менделеев блестяще справляется с этой задачей. Его учебник, посвященный столь сложной теме, оказывается ясен и прост, получает самые лестные отзывы коллег, в том числе давно знакомого с Дмитрием академика Фрицше. А в 1862 году Императорская академия наук вручает Менделееву Демидовскую премию. В 30 лет Менделеев получает звание профессора, через два года он возглавляет кафедру химии в университете столицы.

В 1865 году Менделеев защищает докторскую диссертацию на тему «Соединение спирта с водой». В этой работе, посвященной физико-химической проблеме растворов, уже в наши дни увидели первое исследование, посвященное русской водке, и провозгласили Менделеева ее отцом и создателем. На самом же деле Менделеев и не думал заниматься проблемами водки и его исследование не имеет к этому никакого отношения. В эти годы ученый продолжает преподавать. Но приступив к подготовке лекций, он обнаруживает, что ни в России, ни за рубежом нет курса общей химии, достойного быть рекомендованным студентам. Тогда Менделеев решает написать его самостоятельно. Так появляются «Основы химии», работая над которыми, автор начал задумываться над проблемой систематизации химических элементов. Сначала Дмитрий Менделеев хотел классифицировать элементы по валентностям, но после размышлений выбрал другой метод и объединил их, исходя из сходства химических свойств и атомного веса. Размышления над классификацией привели Менделеева к главному открытию его жизни: периодической системе элементов, названной впоследствии его именем.

Менделеев был не первым, кто решил заняться классификацией элементов. Над этой задачей бились многие химики, но ни у кого не получалось нащупать ту основу, с помощью которой разнообразные, совершенно непохожие друг на друга элементы окажутся сведены в логичную систему. Которая позволит найти общее между газами и металлами. Менделеев сделал карточки для каждого известного науке элемента, написал на них основные свойства и атомные веса, а затем старательно выстраивал из них последовательности, пытаясь понять принцип, объединяющий вещества. Наконец закономерность была обнаружена.

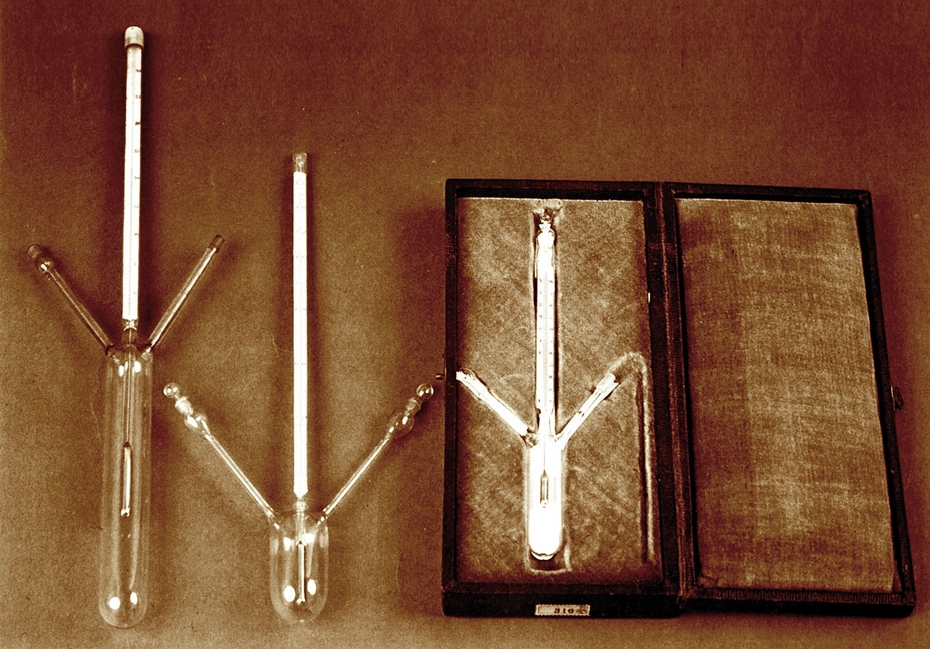

Систематически занимаясь изучением растворов и изоморфных смесей, Менделеев специально сконструировал в 1859 году пикнометр — прибор для определения плотности жидкости

Систематически занимаясь изучением растворов и изоморфных смесей, Менделеев специально сконструировал в 1859 году пикнометр — прибор для определения плотности жидкости

Периодическая система элементов

Вот как вспоминал об этом ученый: «Я не уставал обдумывать эту проблему со всех сторон, собирал материалы, сравнивал и сопоставлял цифры. Наконец настало время, когда проблема созрела, когда решение, казалось, вот-вот готово было сложиться в голове. Как это всегда бывало в моей жизни, предчувствие близкого разрешения мучившего меня вопроса привело меня в возбужденное состояние. В течение нескольких недель я спал урывками, пытаясь найти тот магический принцип, который сразу привел бы в порядок всю груду накопленного за 15 лет материала. И вот в одно прекрасное утро, проведя бессонную ночь и отчаявшись найти решение, я, не раздеваясь, прилег на диван в кабинете и заснул. И во сне мне совершенно явственно представилась таблица. Я тут же проснулся и набросал увиденную во сне таблицу на первом же подвернувшемся под руку клочке бумаги».

Оказалось, что ключевой параметр классификации — атомный вес. Если расположить элементы в порядке его возрастания, то можно обнаружить, что вещества как будто сами собой объединились в группы с общими химическими признаками. Это было выдающееся открытие! 6 марта 1869 года профессор Николай Меншуткин зачитал членам Русского химического общества записку, переданную Менделеевым, об основах периодической системы. Ученый был так занят описанием своего открытия, что даже не смог присутствовать на заседании лично. 15 марта состоялась первая публикация таблицы Менделеева. Удивительный факт: в процессе работы над таблицей Менделеев на основании теории исправил неверно определенные веса нескольких элементов. Вскоре проведенные опыты подтвердили его правоту.

Следующие несколько лет Менделеев тщательно дорабатывал периодическую систему. В 1869 году он поместил галогены и щелочные металлы не в центре таблицы, как в первом варианте, а по краям (как это делается теперь), затем он исправил атомные веса одиннадцати элементов и изменил местоположение двадцати. Результатом стала публикация в 1871 году статьи «Периодическая законность для химических элементов». В ней периодическая таблица приняла наконец тот вид, который имеет в наши дни. Статья получила известность, но европейские химики сделали вид, что открытие Менделеева — это пустяк, не имеющий особого значения. Отношение к периодическому закону изменилось только в 1875 году, когда был открыт элемент галлий. И когда его свойства были изучены, оказалось, что за несколько лет до этого их во всех подробностях, основываясь на действии периодического закона, описал русский химик Дмитрий Менделеев. А вскоре открытия предсказанных ученым элементов пошли одно за другим: скандий (1879), германий (1886), все они полностью соответствовали закону, сформулированному Менделеевым, которого ждало мировое признание.

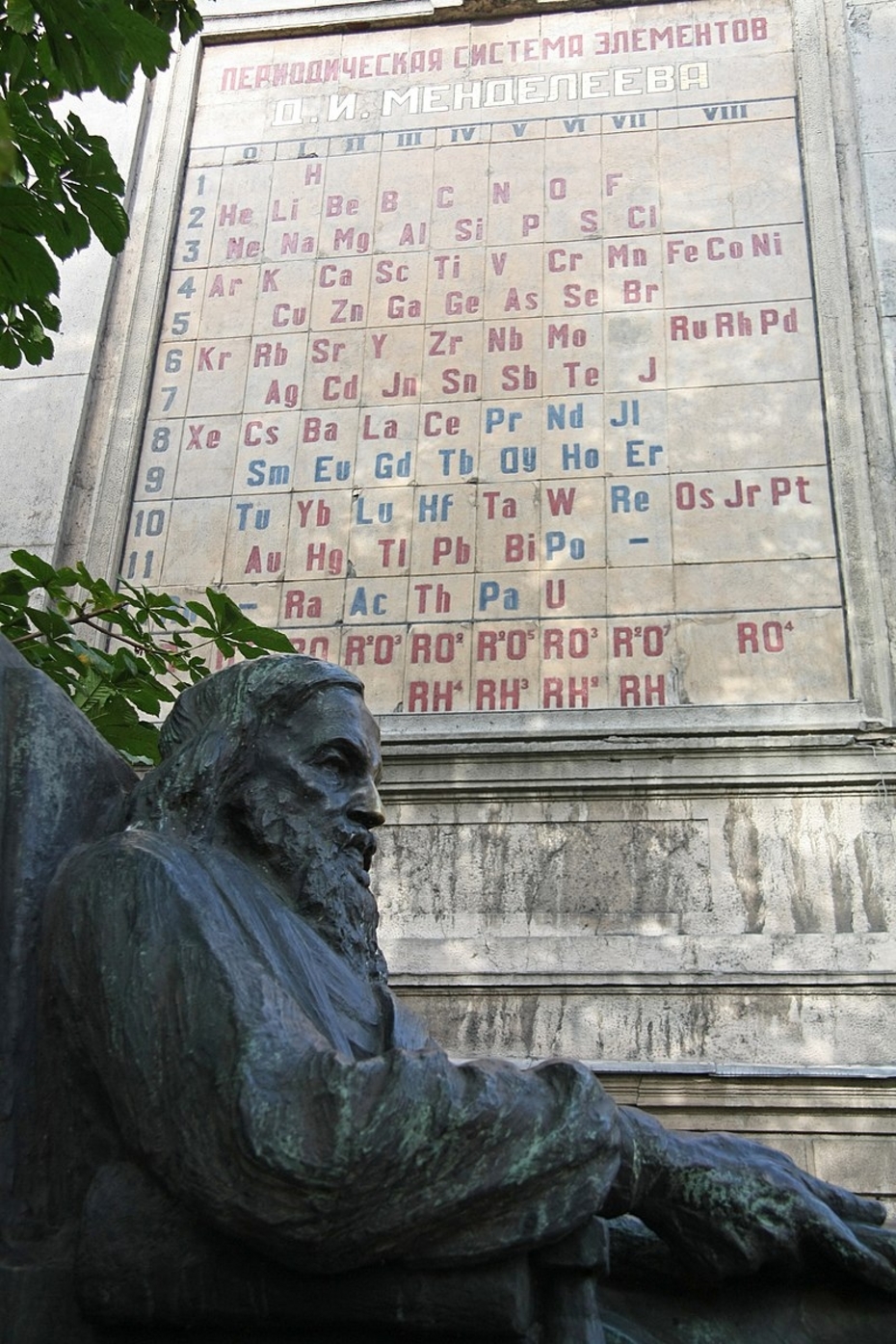

Памятник в сквере рядом с ВНИИ метрологии имени Д. И. Менделеева, Санкт-Петербург, Московский проспект, 19

Памятник в сквере рядом с ВНИИ метрологии имени Д. И. Менделеева, Санкт-Петербург, Московский проспект, 19

Ученый-энциклопедист

Совершив главное открытие, Менделеев продолжил исследования. Поражает широта интересов ученого в зрелом возрасте. С 1872 года он изучает упругость газов, через два года становится автором уравнения «идеального газа». Он создает схему дробной перегонки нефтепродуктов, обосновав целесообразность использования в этом процессе трубопроводов и цистерн, став таким образом одним из создателей нефтеперерабатывающей промышленности. В 1892 году Менделеев становится хранителем Палаты мер и весов. На этой должности он занимается созданием эталонов русских мер измерения длины и веса, занимается математическими вычислениями, позволяющими сравнивать русские и английские эталоны мер. В 1899 году Менделеев, видя неудобство существования множества систем измерения в разных странах, становится инициатором введения в России метрической системы мер. Она появляется, но пока только в научном обиходе.

Интересуется Менделеев географическими открытиями и даже готовит доклад для парижского географического конгресса с предложением изобретенного им прибора: дифференциального барометра-высотометра. Возглавляет экспедицию по исследованию Урала. Работая на химическом заводе, Менделеев применяет технологию выработки бездымного пороха, чрезвычайно нужного русской армии. Пишет статьи для энциклопедии Брокгауза и Ефрона. В качестве химика № 1 в мире председательствует в химической группе жюри Парижской промышленной выставки 1900 года. В начале ХХ века Менделеев увлекается демографией и, исследуя рост численности населения Российской империи, пишет работу, в которой прогнозирует, что при сохранении имеющихся тенденций в 2050 году в России будут проживать 800 миллионов человек, а русский народ станет одним из самых многочисленных в мире. К сожалению, революция 1917 года и Вторая мировая война нарушили прогнозы ученого.

Трижды — в 1905, 1906, 1907 годах — Менделеева выдвигают на Нобелевскую премию. В 1906 году Нобелевский комитет присудил премию русскому ученому, но тут против выступил шведский химик Сванте Аррениус (оппонент и недруг Менделеева), и Шведская королевская академия отказалась утверждать решение комитета. Эта история вызвала гигантский скандал — решением Нобелевского комитета манипулируют ради личных интересов. В 1907 году премия уже точно должна была достаться Менделееву, но получить награду ученый не успел. Он скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 72 лет.