Величественный ансамбль Петергофа, созданный как триумфальный памятник морской славе России, в годы Великой Отечественной войны пережил беспрецедентную трагедию. Этот символ имперского величия и архитектурного гения стал объектом целенаправленного уничтожения нацистскими захватчиками.

Падение Петергофа: хроника оккупации немецкими войсками

В конце сентября 1941 года, после серии ожесточенных столкновений, части 1-й и 291-й пехотных дивизий нацистской армии захватили Новый Петергоф. Значительный отпор врагу оказал 264-й батальон, в состав которого входили рабочие адмиралтейских верфей и студенты-кораблестроители. Отряд, основу которого составляли старшеклассники из Петергофа, сражался героически и пал в бою. Благодаря их подвигу удалось замедлить продвижение превосходящих сил противника и эвакуировать часть гражданского населения.

Советские подразделения, которые отошли с занимаемых позиций, закрепились у Финского залива на границе Нижнего парка. Фронт буквально рассек Петергоф надвое, оставив большую часть архитектурного ансамбля в руках оккупантов на долгих 28 месяцев. Дворцово-парковый ансамбль Петергофа, Ораниенбаум и крепость «Красная горка» остались под контролем советских войск, образовав стратегически важный плацдарм. В начале октября 1941 года части 8-й армии попытались произвести контрудар. Более 1600 снарядов различных калибров выпустили по территории Нижнего парка и Знаменки. Затем последовала высадка морского десанта, однако все атаки оказались безуспешными — свыше полутысячи моряков пали в заливе и на территории парков.

Оккупанты превратили Петергоф в укрепленный узел обороны. В Нижнем парке и Александрии были размещены позиции для артиллерии, откуда велся обстрел Кронштадта и подступов к Ленинграду.

Освобожденный Петродворец (сейчас — Петергоф) от фашистско-немецких оккупантов. Январь 1944 года. Руины Большого дворца и Большого фонтанного каскада

Освобожденный Петродворец (сейчас — Петергоф) от фашистско-немецких оккупантов. Январь 1944 года. Руины Большого дворца и Большого фонтанного каскада

«Фонтанная столица» в руинах: масштабы разрушений

Картина, открывшаяся воинам Красной армии после освобождения Петергофа (19 января 1944 года), превосходила самые мрачные ожидания. Участник событий Павел Лукницкий записал в своем дневнике: «Мы идем по Петергофу вместе с бойцами роты офицера Волтовского. Немецкие дикари, оставляя город, подожгли уцелевшие здания. Вот разгромленный и разрушенный Большой дворец. Сейчас он в огне. Пылает все, что уцелело от разрушения. Горит и Монплезир. Повсюду пепел, развалины. Государственный комплекс „Петергоф“, подожженный в самом начале оккупации, горел трое суток. Перед отступлением немцы заложили в его стены мощные заряды, оставив лишь обугленные руины с провалившимися перекрытиями».

Дворец Марли был взорван уже после ухода захватчиков. Сильно повреждены Ольгин и Розовый павильоны, уничтожены уникальные интерьеры Петергофа, Коттеджа, Эрмитажа. В Эрмитаже был разрушен знаменитый подъемный стол — инженерный шедевр XVIII века. Безвозвратно утрачен Английский дворец — творение Бартоломео Франческо Растрелли, подвергшийся обстрелу из крупнокалиберной артиллерии. Уничтожены Английский парк площадью 161 га с мраморной скульптурой и фонтанами, Чайным павильоном, Капеллой, облицованной итальянским мрамором. Сгорели «березовый домик» Екатерины II, дворец герцогов Лейхтенбергских, «Собственная дача» Александра II. Были уничтожены все храмы в Старом Петергофе, включая Знаменскую церковь с ее реликвиями, связанными с военной историей. Фонтанная система Петергофа была целенаправленно уничтожена. Оккупанты демонтировали и вывезли все скульптурные композиции, включая уникального «Самсона». Вырублена треть всех зеленых насаждений, территория парков изрыта окопами и усеяна воронками от снарядов и минами-ловушками.

Согласно послевоенной инвентаризации, Петергоф утратил большую часть предметов искусства по сравнению с другими пригородами Ленинграда. Из более чем 16 тысяч предметов удалось разыскать лишь около 250. Общие потери музея составили 78% от довоенной коллекции, что ставило под сомнение саму возможность восстановления комплекса.

Король Испании Хуан Карлос I и королева София в одном из залов Петродворца, 1984 год

Король Испании Хуан Карлос I и королева София в одном из залов Петродворца, 1984 год

Спасенные сокровища: что успели эвакуировать до прихода врага?

Операция по спасению культурных ценностей Петергофа началась в первые дни войны, однако стремительное наступление вермахта сделало полную эвакуацию невозможной. Всего удалось организовать шесть эшелонов: первый эшелон отправился 29 июня, последний — 13 сентября 1941 года, буквально за несколько дней до оккупации.

Согласно архивным документам, было вывезено 12 932 музейных предмета — всего 22% от первоначальной коллекции. Первые три эшелона были направлены в Нижний Новгород, следующие — в Сарапул (Удмуртия), остальные удалось разместить в Ленинграде. Приоритет отдавался вывозу художественных объектов из Петергофа, Ораниенбаума и Екатерининского дворца. Удалось спасти все полотна Пьетро Ротари, изображения Чесменской битвы Фердинанда Гаккерта, мемориальные вещи Петра Великого, часть резных панно Николя Пино, шелк из Китайского кабинета, образцы мебельных гарнитуров, наиболее ценные предметы фарфора и стекла.

Особой проблемой стало спасение парковой скульптуры. Эвакуировали только 60% статуй. Те, что не были вывезены, либо укрыли в специальных глиняных ямах на территории Нижнего парка, либо оставили там. Крупногабаритные скульптуры, включая знаменитого «Самсона», «Неву», «Волхова» и «Тритонов», невозможно было переместить из-за отсутствия специального оборудования. Эти монументальные произведения были навсегда утрачены в период оккупации. Работы по спасению культурных ценностей проводились в условиях катастрофической нехватки времени и ресурсов. Из 700 сотрудников музея многие были мобилизованы или ушли на фронт добровольцами. Оставшимся музейщикам помогали местные жители — всего в операции было задействовано несколько сотен человек, действовавших с невероятной самоотверженностью.

Практически сразу после освобождения от немецко-фашистских захватчиков в январе 1944 года началось восстановление Петергофа. Параллельно со специалистами по обезвреживанию боеприпасов на территорию комплекса вошли работники музеев и реставраторы. Они собирали уцелевшие элементы архитектуры, фрагменты декора, проводили замеры, готовили документацию для будущих реставрационных работ.

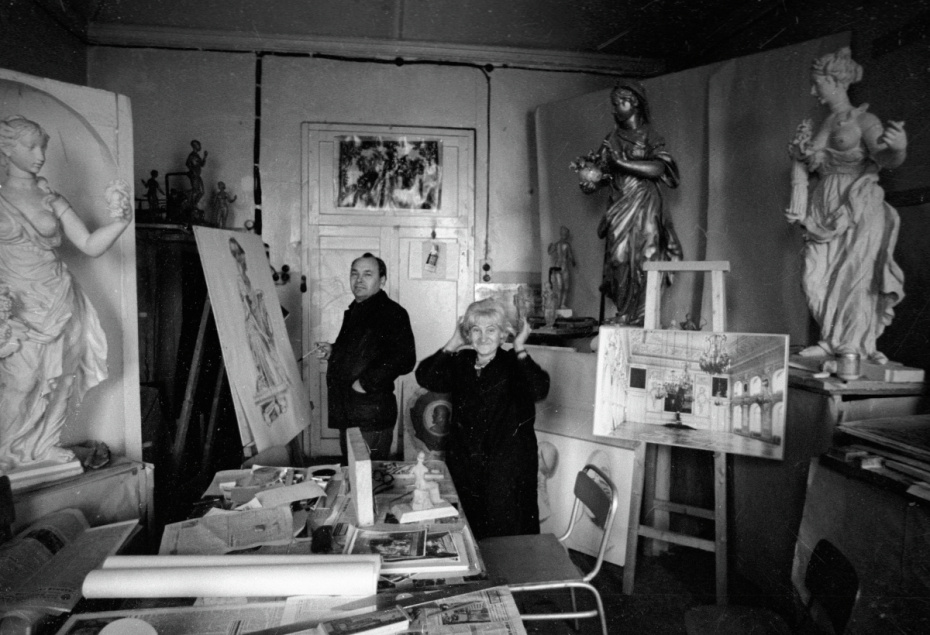

Скульптор-реставратор Галина Михайлова (справа), воссоздавшая почти все скульптуры Большого дворца в Петергофе

Скульптор-реставратор Галина Михайлова (справа), воссоздавшая почти все скульптуры Большого дворца в Петергофе

Разрушенные парки восстанавливались в невероятно сложных условиях. На участке, где были установлены ограждения из колючей проволоки и противотанковые ежи, в окопах и траншеях трудились солдаты, жители Петергофа и Ленинграда, добровольцы со всей страны. Реставрация осуществлялась истощенными физически людьми, пережившими блокаду и войну, существовавшими в крайне тяжелых условиях.

Первоначально существовали серьезные сомнения в возможности и целесообразности восстановления комплекса. Высказывались предложения сохранить руины как мемориал разрушения. Однако активность простых граждан, массово участвовавших в субботниках, стала решающим фактором в принятии решения о возрождении Петергофа. В 1945 году начались реставрационных работы. 15 июня 1945 года открылись для посетителей Нижний парк и Екатерининский в Пушкине. В 1946 году были запущены первые фонтаны — это стало мощным символическим актом возрождения жизни. Особое внимание уделялось восстановлению ключевых символов Петергофа. Воссоздание памятника «Самсон» на историческом месте стало знаковым событием, символизировавшим торжество жизни над смертью.

В 1951 году начались масштабные восстановительные работы в Большом дворце. В 1964 году открылись первые залы, а к 1983 году были воссозданы 155 музейных объектов. В ходе возрождения Петергофа сформировалась уникальная Ленинградская школа реставраторов. Молодые специалисты, часто без достаточного опыта, создавали новые технологии и методики непосредственно в процессе работы. Использовался метод анастилоза — воссоздания утраченных элементов из оригинальных фрагментов, найденных среди руин.

Современный Петергоф предстает перед посетителями в своем былом величии, а в некоторых аспектах даже превосходит довоенное состояние.

Ранее мы рассказали, как была создана Дорога жизни для Ленинграда и сколько людей она спасла.