В позднее Средневековье острова Новой Земли манили путешественников своими богатствами. Считалось, что их недра скрывают огромные запасы серебра. В новое время моряки и политики думали, что острова связаны с американским континентом и с их помощью можно легко добраться до Тихого океана и Китая. В XIX веке надежды на арктическое серебро и северную торговлю с Китаем были похоронены экспедициями Пахтусова и других путешественников. Однако они же сумели начать практическое освоение Северного морского пути.

Сказки арктической ночи

В XIX веке один из русских путешественников, вынужденный провести зимовку на архипелаге Новая Земля, назвал его «страной ветров». Погода в этом месте действительно суровая. Половина Северного острова занята ледником, который в отдельных местах уходит вглубь на 300 метров.

Однако эта суровая земля с XI–XII веков привлекала моряков. Долгое время поморы добывали в устьях местных рек и у берегов архипелага китов, белуг и моржей. Велась весьма бойкая торговля с Норвегией. Однако в XVI веке арктический архипелаг привлек внимание быстро развивающихся протестантских стран Северной Европы — Англии и Нидерландов.

Получилось это вполне естественным путем. В XVI веке Испания и Португалия полностью доминировали на азиатских, африканских и американских торговых маршрутах. Золото, рабы, колониальные товары и пряности обогащали католический юг Европы. Торговать с Индией и Китаем по суше мешала огромная Османская империя. В таких обстоятельствах голландцы и англичане стали искать северо-восточный проход в Азию по арктическим морям.

Поиски подпитывались бытовавшими ещё со времён античности фантастическими представлениями о богатствах северных регионов. Считалось, что они необычайно богаты серебром. Что в центре Севера стоит огромная магнетическая гора, которая содержит в себе такой запас металлических руд, который даже не снился испанским конкистадорам.

Но что ещё важнее, на Севере должен был располагаться гигантский континент. Конечно же, он также должен был содержать в себе несметное количество серебра и других ценных ресурсов.

В этих переживаниях и жажде богатства отражались мечты об арктическом Эльдорадо. Так вышло, что будущий архипелаг Новая Земля идеально подпадал под это описание.

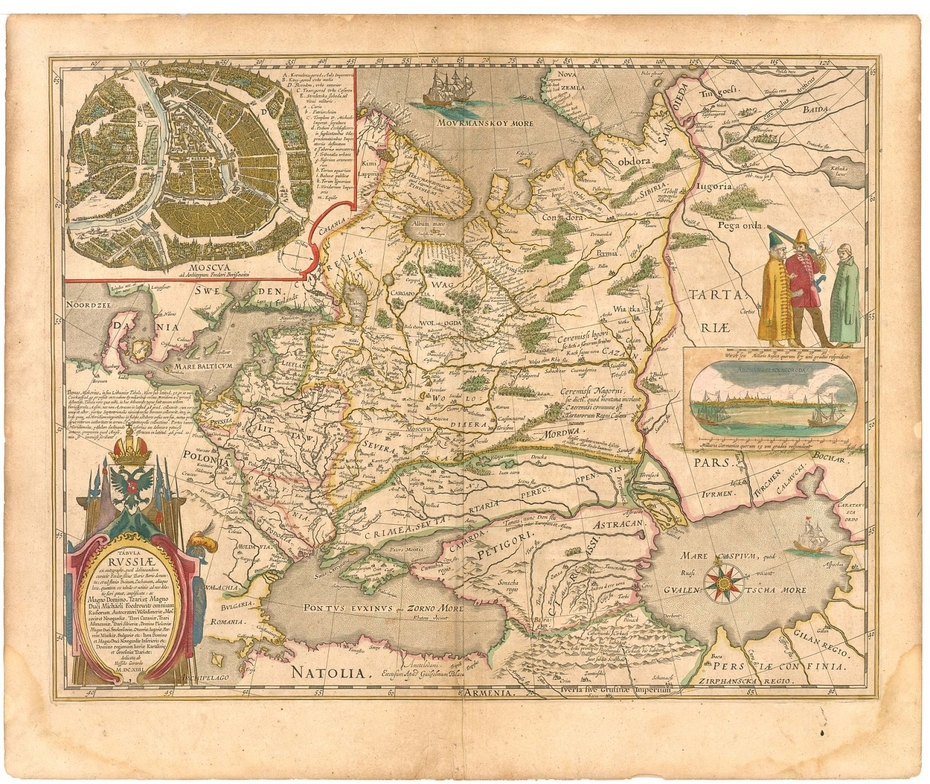

Мурманское море и Новая Земля на карте России из атласа Блау. 1645 год

Мурманское море и Новая Земля на карте России из атласа Блау. 1645 год

Земля сверкающей смерти

Первыми с Новой Землей целенаправленно столкнулись англичане в 1560–1570-х годах. Они искали северный проход в Азию. Бытовало мнение, что по Северному океану можно добраться до Великой реки, под которой в основном подразумевали Обь, а уже по ней спуститься до монгольского Ханбалыка. Оттуда до Пекина было рукой подать.

Обь в этих представлениях появилась не просто так. В XVI–XVII веках ненецкое серебро и сокровища Мангазеи, которая когда-то располагалась в глубине Обской губы, появились вначале в Москве, а потом слухи об этом стали достоянием европейских путешественников. Благодаря поморской колонизации арктического побережья Сибири, слухи о несметном количестве серебра, которым располагает регион, только усилились.

Однако англичане так и не нашли прохода в Азию. Более того, часть экспедиций погибли, не рассчитав суровость арктических зим. Впрочем, Лондон сумел заручиться поддержкой царя Ивана IV Грозного и основать «Московскую компанию», которая потом два века вела успешную колониальную торговлю с Российским государством.

Вслед за англичанами потянулись голландцы. В 1590-х годах Вилем Баренц (в его честь назовут Баренцево море) организовал три экспедиции, пытаясь открыть серверный проход в Азию. Первые две закончились неудачно, а во время третьей он умер от цинги. Однако он сумел обогнуть архипелаг Новая Земля с севера. Впрочем, понять, куда же он тянется, точно ли это острова и не связаны ли они с Америкой, голландский путешественник так и не смог.

В 1871 году его зимовку найдут норвежцы. Сохранившиеся вещи — это будут мушкеты, протазан, навигационные инструменты, отчёты о зимовке и даже часы — будут переданы Голландии. Сейчас они хранятся в Амстердаме.

Усилия Баренца пропали втуне. Голландцы скоро найдут способы торговать с Азией, обходя турецко-португальские препоны, а в середине XVII века начнут постепенно уничтожать доминирование последних на азиатско-тихоокеанских торговых путях. Исследование арктических морей сосредоточилось в руках Москвы.

Корабль Баренца у берегов Новой Земли. Гравюра из издания дневника Геррита де Веера 1598 год

Корабль Баренца у берегов Новой Земли. Гравюра из издания дневника Геррита де Веера 1598 год

Великий имперский океан

В середине XVII века Русское царство срочно озаботилось поисками дополнительных источников серебра. Всё-таки вести войны с Речью Посполитой, Швецией, Османской империей, колонизовать Сибирь и подчинять кочевые империи Евразии стоило очень дорого. Денег не хватало. Тут-то все и вспомнили про богатую серебром Новую Землю.

Однако все экспедиции, которые посылались Москвой в 1650–1670-х годах на архипелаг, закончились весьма плачевно. Участники мерли в каких-то адовых количествах. Буквально, никто не выживал. Пустозёрская экспедиция 1651–1653 годов вся вымерла от цинги. Провалы шли один за другим, так что скоро о Новой Земле опять забыли. Тем более что на фоне успехов в Северной войне и продвижении на юг, потребности в арктическом серебре резко поубавилось.

Единственные, кто продолжал плавать на острова, чтобы добывать моржей и китов, было поморы. В 1742–1743 годах олонецкий помор Савва Лошкин взял да и совершил плавание вокруг островов. Тем самым он доказал, что острова не соединяются с Американским континентом, не продолжаются на восток аж до реки Енисей и т. п. Но то, что было очевидно поморам, было не известно в Петербурге.

Видным поборником имперского расширения в Арктике оказался Михаил Ломоносов. Как помора, его тоже манило открытие нового Северного пути в Азию. Правда, о серебре на Новой Земле он не очень распространялся, зато считал, что по Северному Ледовитому океану можно доплыть до Азии. Свои теоретические рассуждения он оформил на латыни в книге, которую послал в шведскую академию наук в 1760 году. Опус произвел фурор и был тут же переведен на шведский и немецкий языки (на русский — в 1865 году).

Всё-таки жива была в скандинавах неуёмная страсть к хтоническим приключениям в Арктике. Север, воля и богатства Азии.

Проплыть через океан

Однако практика отставала от теории. Только в начале XIX века картографический департамент российского Адмиралтейства начинает полномасштабные исследования Арктики. Одна за другой снаряжаются экспедиции: Лазарева, в 1820-х годах четыре похода Литке, плавание Анжу и тому подобное. Но, не смотря на интенсивное изучение арктических морей, о Новой Земле все ещё мало что известно.

Уже открыт пролив Маточкин Шар, который разделяет два острова — Южный и Северный, но нет точных карт побережья, практически ничего не известно о геологии островов, об их животном мире, вообще, пригодны ли они для хозяйственного освоения. К тому же о плавании помора Лошкина уже никто не помнит, так что в ходу опять дикие идеи о протяженности архипелага аж до Енисея.

В конце 1820-х годов молодой подпоручик корпуса флотских турманов Петр Пахтусов (помор по происхождению) предъявляет Адмиралтейству план экспедиции к Новой Земле. Власти полностью его одобряют, но в казне на предприятие денег нет. Но Петербург не против частной экспедиции.

Пётр Пахтусов

Пётр Пахтусов

Пахтусов, которому уже около 30 лет, — бывалый и опытный моряк. За его плечами плавание в Арктике и картографирование рек Обь и Печора. У него много друзей среди купеческой верхушки Архангельска. Именно в этой среде зарождается дерзкий план. Надо бы найти проход в Сибирь, чтобы по морю торговать с тем регионом. Это должно обойтись дешевле, чем по суше. Заодно Пухтусов может проверить — действительно ли Новая Земля простирается аж до Енисея, а то и до Лены.

В августе 1832 году два судна выходят из Архангельска и берут курс на Новую Землю. У Канина Носа они разделяются — Пахтусов идёт на север, занимаясь картографированием впервые в истории восточного берега Южного острова. Его товарищи в это время идут к проливу Маточкин Шар. К сожалению, именно там они потерпят кораблекрушением. Никто не выживет.

А Пахтусова проблемы. Как и многие путешественники до него, он не рассчитывал на настолько жестокую погоду. Температура быстро падает, повсюду растет ледовый покров, судно с трудом идёт вверх. Чтобы не быть раздавленными во льдах, путешественники обустраиваются на зимовку на юго-восточном берегу Карских Ворот, в губе Каменка. Событием явилось обнаружение старой поморской избы, возле которой находились две могилы и деревянный крест. Из надписи на кресте стало видно, что его поставил в 1759 году кормщик Иванов.

Если бы не эта изба, экспедиция Пахтусова наверняка бы погибла. Через несколько дней губа полностью замёрзла. Зимовали путешественники 279 дней. Им повезло, что еды взяли с собой в достаточном количестве. Да и сама зимовка прошла достаточно успешно — всего лишь два человека умерли от цинги. При этом все время Пахтусов проводил замеры давления и температуры воздуха, ведя дотошный журнал зимовки.

Летом 1833 года путешественники продолжили свое скорбное плавание. Пахтусов продолжал промеры и картографирование побережье. В результате ревизии обнаружилось куча рек и бухт. Параллельно собирались геологические образцы. Наверное, если бы участники не были поморами, они просто не выдержали таких испытаний. В чем убеждают экспедиции 1834–1839 годов, закончившиеся весьма плачевно для всех участников.

Но это Пахтусову показалось мало. Как он сам напомнит, после картографирования пролива Маточкин Шар, у него и его спутников было желание плыть дальше на север. Только понимание того, что полное отсутствие еды и припасов грозит бесславной гибелью экспедиции, заставило всех повернуть на материк.

Научные достижения экспедиции, которые были описаны в 1834 году, произвели фурор в Петербурге. Впервые кто-то смог точно картографировать все побережье Южного острова архипелага и пролива Маточкин Шар. И вернуться живым, что самое потрясающее! Из геологических изысканий Пахтусова стало окончательно понятно, что серебро на Новой Земле искать бесполезно. Так он подтвердил более ранние выводы геолога Ладлова, который плавал к архипелагу в 1820-х годах. Впрочем, к тому времени это было уже неактуально. Купцы узнали, как и где пройти в Карское море. Можно сказать, что Пахтусов начал решать практическую проблему организации Северного морского пути.

Экспедиция 1834 года была для Пахтусова менее успешной. Припасов для исследования всего западного берега Северного острова было недостаточно. Всё-таки плавание надо было начинать существенно раньше, чтобы не попадать в сплошной лёд. Путешественник начал подготовку к экспедиции 1835 года, но не успел поучаствовать в ней. Здоровье Петра Пахтусова не выдержало, подорванное жестокими условиям арктических плаваний. Он умер 19 ноября в 1835 году.

Исследования в том направлении, которое заложил Пахтусов, продолжались весь XIX век. К 1850-м годам стало понятно, что Новая Земля ну никак не соединяется с Американским континентом и уж точно не тянется до Енисея. Серебро добывать на архипелаге было невыгодно, в чем убедилось большое число геологических экспедиций. Правда, на островах обнаружились большие залежи каменного угля, серы и даже меди. Вот только их добыча была такой дорогой, что обесценивала какое-либо хозяйственное значение этих месторождений.

Вплоть до 1950-х годов ни имперская, ни советская Россия не знали, что же делать с этим «плавающим» холодильником. Конечно же, контроль за Арктикой, особенно после того как планета вступила в ракетный и ядерный век, было стратегически важным. Но держать на островах что-либо, кроме научных и небольших военных баз, казалось избыточным.

Но тут начались испытания ядерных зарядов — и об архипелаге немедленно вспомнили. Идеальное положение вдали от людей и небольшая заселенность превратили острова в идеальный военный полигон. Так, вместо «страны серебра» Новая Земля оказалась одной из основ ядерного щита СССР.