25 июля 1713 года Петр I подписал указ «О создании следственной канцелярии», руководителем которой стал майор гвардии князь Михаил Волконский. Этим государственным актом было положено начало созданию в России постоянно действующих следственных органов. Об истории создания следственной канцелярии и о том, как работало следствие в то время, — в материале NEWS.ru.

До Петра I в России, если надо было расследовать какое-то преступление, обычно назначался «государев человек», который и производил следствие, при необходимости привлекая к нему чиновников, военных или служителей порядка. Никакого регламента для таких расследований не существовало, и никто следователей к работе не готовил. Повезло — оказался дельный специалист, не повезло — ничего не найдут. Да и это касалось лишь самых важных преступлений. Простые кражи или разбои либо раскрывались по горячим следам, либо не раскрывались вовсе.

Как искали преступников в старину

Чаще всего искать преступника было задачей для самого пострадавшего. Так обстояли дела во всех странах Европы с глубокой древности и до XVIII–XIX веков. Разве что во Франции в Парижском суде имелось несколько чиновников, которые должны были заниматься расследованием преступлений. Но они были столь загружены работой, что максимум, на что можно было рассчитывать потерпевшему, — это на запоздалое составление протокола о правонарушении.

Но некоторые громкие старинные преступления дошли до нас во всем богатстве собранных следствием материалов. Так, скандальное дело об убийстве сына Ивана Грозного, царевича Дмитрия Углицкого, поручили большому вельможе князю Василию Шуйскому. При нем состояла целая следственная комиссия. Выехав на место преступления, они опросили более ста свидетелей, изучили место преступления и тщательно описали все события, что происходили в день убийства. Толстая книга с материалами следствия до сих пор хранится в архиве и является ценным историческим источником, рассказывающим о драме, ставшей прологом Смутного времени и воцарения Лжедмитрия в Москве.

Во время реформ Петра I Российское государство получает самую передовую на тот момент бюрократическую организацию. Это означало, что любым государственным делом должны были заниматься специально уполномоченные на это чиновники. Каждой такой структуре полагались штатные списки и регламент, описывающий права и обязанности служащих. Разумеется, следствие стало одной из тех важных задач, которые царь регламентировал в первую очередь. Царский указ 1713 года гласил:

Майору гвардии Волконскому. Ехать ему к городу Архангельску и, приехав туда, [расследовать деятельность архангельского] комиссара Дмитрия Соловьева в отпуск за море покупного хлеба, которой он отпускал <...> противно указу, также и в отвозе [контрабандных] товаров, которые обысканы на Двине на архиерейском дворе и которых на [таможенной] заставе он, Соловьев, осматривать не дал. Также и о прочих его, Соловьева, худых поступках, которые касаются к противности государственного интереса <...> разыскать. <...> И как разыскано будет, тогда то розыскное дело и тех, которые тому делу будут виноваты, взять с собою и привести к нам в Санкт-Петербург.

Князь Михаил Волконский на этюде Репина к картине 1903 года

Князь Михаил Волконский на этюде Репина к картине 1903 года

Князь Михаил Волконский на этюде Репина к картине 1903 года

Князь Михаил Волконский на этюде Репина к картине 1903 года

Учреждение первой следственной канцелярии

Волконскому давалась полная свобода действий. Петра I интересовал лишь результат — подтвердятся ли обвинения в адрес важного чиновника, отвечавшего за торговлю с заграницей. Тем самым было положено начало работе особых канцелярий, которые стали расследовать наиболее опасные преступления, посягающие на основы государственности.

В первую очередь это касалось дел об измене, казнокрадстве и служебных подлогах, в которых подозревали высокопоставленных должностных лиц, служащих в органах государственной власти. Ни один, даже самый могущественный чиновник не мог сидеть на своем месте спокойно, если за ним водились грязные делишки. Ведь достаточно было получить донос на казнокрада. После этого сразу начинались вращаться колесики государственного механизма. Если факты, изложенные в письме, подтверждались, то следствие поручалось особой канцелярии и отвертеться от наказания становилось почти невозможно.

Петр I был суров и беспощаден. Тех, кто расхищал государственное имущество, царь карал безжалостно. Так, например, губернатор огромной Сибири, князь Матвей Гагарин, был обвинен в лихоимстве. К месту его работы в Тобольск был отправлен майор лейб-гвардии Семёновского полка Иван Лихарев с поручением собрать сведения о злоупотреблениях Гагарина. Следователь составил реестр нарушений, в котором упоминались: сокрытие реальных доходов губернии, взятки за винный и пивной откупа, вымогательство денег у купцов, угрозы торговым людям и присвоение казённых средств.

Обвинения подтвердились, и суд приговорил князя Гагарина к смертной казни. Знатнейший вельможа, один из самых богатых людей России был повешен, несмотря на все его прошлые, весьма немалые заслуги. По приказу императора тело преступника три года висело в центре Санкт-Петербурга в назидание прочим нерадивым чиновникам.

Это был не единичный случай. В мае 1714 года в Москву отправили гвардейского майора Андрея Ушакова, получившего высочайшее поручение в обстановке строжайшей тайны расследовать дело о государственных средствах, что расхищаются чиновниками, а также проверить финансовую деятельность центральных ведомств, работавших в Москве. Летом того года для разбирательства «подрядной аферы» в Санкт-Петербурге образована канцелярия гвардии майора князя Василия Долгорукова. Эта канцелярия докопалась до причастности к преступлениям князя Александра Меншикова, которого не спасло даже высокое положение старого друга Петра I.

Все украденные деньги пришлось вернуть, заодно испытав на себе гнев царя. Меншикову повезло, что он остался в живых. Сказались слава победителя при Лесной, героя Полтавской баталии, строителя Санкт-Петербурга и множество других дел, совершенных на благо Отечества.

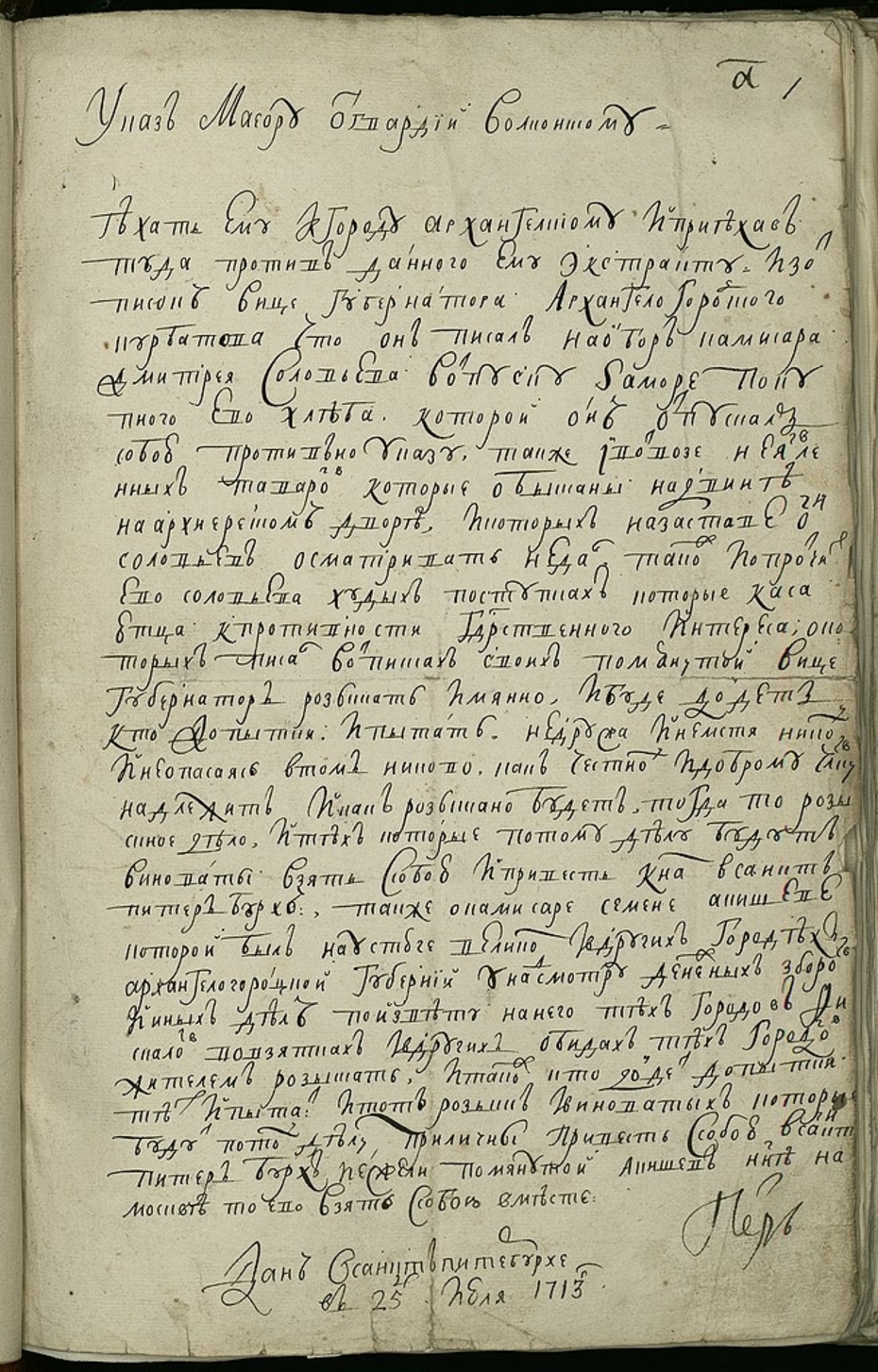

Именной указ от 25 июля 1713 года об основании следственной канцелярии М. И. Волконского

Именной указ от 25 июля 1713 года об основании следственной канцелярии М. И. Волконского

«Майорские» следственные органы

Наблюдая за результатами работы особых следственных канцелярий, Петр I решил, что надо создать целую систему таких органов расследования, действующих обособлено от других органов власти и не зависящих от них. В начале ноября 1717 года царь вызвал в Санкт-Петербург 16 офицеров лейб-гвардии. После собеседования с Петром они получили назначения в учрежденные следственные канцелярии, которые в обиходе получили названия «майорских».

Во главе этих ведомств встали майоры Михаил Волков, князь Петр Голицын, Иван Дмитриев-Мамонов, Семен Салтыков, князь Григорий Юсупов и Герасим Кошелев. В декабре 1717 года каждому из руководителей канцелярий был вручен подписанный царем реестр дел, которые передавались для расследования.

Все эти люди впоследствии займут высокие посты придворной и государственной службы. А уже встречавшийся нам Ушаков станет графом, генерал-аншефом и будет возглавлять спецслужбы Российской империи до 1746 года.

Важно отметить: следствие поручалось офицерам гвардии в чине майора. Это означало, что каждый из глав комитета прошёл долгую военную службу под пристальным наблюдением царя, был проверен во множестве самых разных задач и пользовался доверием Петра I. Случайных людей там не было.

В отличие от прежних следственных групп, которые подчинялись одному начальнику, новые «майорские» канцелярии получили коллегиальное устройство, схожее с устройством коллегий, управляющих российским государством, или с организацией военного суда: при руководителе канцелярии состояли два или три заседателя, которые не только помогали ему в ведении следствия, но и имели право голоса при обсуждении дел, находившихся в ведении канцелярии. Так Петр I встроил в систему следствия механизм защиты от возможных злоупотреблений властью.

Портрет Петра I кисти Жан-Марка Натье, 1717 год

Портрет Петра I кисти Жан-Марка Натье, 1717 год

Независимость следствия — главный принцип Петра I

Именно Петром I была сформирована идея предварительного следствия, независимого от работы полиции и иных ведомств. Следственный аппарат рассматривался как часть правоохранительной системы государства, занимающаяся рассмотрением самых опасных преступлений и наделенная самыми широкими полномочиями. Подчинялись следственные органы лично царю, а их начальники имели право обращаться к Петру I с докладом. Это позволяло не опасаться, что на следствие будут пытаться оказывать давление заинтересованные лица.

Даже Правительствующий сенат, имевший право замещать царя при его отсутствии в столице и издавать указы, не решался вмешиваться в деятельность «майорских» канцелярий. Когда 17 октября 1722 года рассматривалось обращение Святейшего синода с жалобой на действия представителя следственной канцелярии Ивана Дмитриева-Мамонова, сенаторы постановили: «Ответствовать, что понеже оная канцелярия Сенату не подчинена, <...> Правительствующему Сенату, о том и рассуждения никакого определить не надлежит».

Масштабы проведенной работы, чины и должности лиц, оказавшихся под следствием, просто поражают. Число дел измерялось десятками. 12 из 30 губернаторов и 11 из 23 сенаторов попали в поле зрения особых канцелярий. Тем, кому удалось оправдаться, продолжили службу, а остальные понесли самые тяжелые наказания.

В конце правления Петра чиновники так сильно боялись следователей, что когда бывший сенатор Петр Апраксин узнал, что его слуги в Санкт-Петербурге взяты под стражу в следственную канцелярию Петра Голицына, у него случился инсульт. Впрочем, Апраксин как раз оказался невиновным, а в дальнейшем получил назначение губернатором Санкт-Петербурга и стал президентом Юстиц-коллегии.

Судьба первого государственного следователя

Очень интересна судьба первого майора-следователя Михаила Волконского, отправившегося в Архангельск в 1713 году. Проведя следствие, он раскрыл целую криминальную паутину, которая опутала местные органы власти и таможню. Помимо архангельского обер-комиссара Дмитрия Соловьева в преступлениях принимал участие еще один комиссар Устюжского уезда — подчинённый ему великоустюжский комиссар Семен Акишев.

Как пишут историки:

М. И. Волконский сумел в сжатые сроки и в полном объеме провести расследование дела комиссара Семена Акишева, в ходе которого в основном подтвердились вскрытые фискальской службой эпизоды его преступной деятельности. Достаточно сказать, что для изобличения Семена Матвеевича и его команды следственной канцелярией князя Михаила Ивановича были допрошены 219 (!) местных жителей, «которых били и мучили, и грабежом взятки брали», а также «во свидетельство в улику» проведены 174 (!) очные ставки. Семену Акишеву, некогда ощущавшему себя «хозяином» Устюжского уезда, грозившему фискалам, что «велит их шпагами колоть до смерти», довелось хлебнуть лиха за попустительство бесчинствам подчиненных и вымогательство взяток.

Но, получив в свои руки огромную власть, майор Волконский сам оказался запачкан в должностных преступлениях. Вскоре архангелогородский вице-губернатор получил донос, что следователь «в бытность на Устюге <...> народу чинил великое разорение и со многих брал взятки». Проверив факты, вице-губернатор отправил письмо в столицу. Следствие было передано майору Кошелеву, который распутал связи Волконского с князем Меншиковым, пытавшимся защитить своего протеже — комиссара Соловьёва. Чтобы угодить светлейшему князю, Волконский изъял из дела часть компрометирующих документов.

Это считалось тяжелым государственным преступлением. Волконского арестовали по обвинению в фальсификации следственного дела. Но даже имея перед глазами все материалы следствия, Пётр I приказал перепроверить собранные данные ещё раз, чтобы не допустить ошибки. Но факты подтвердились вновь.

И тогда 8 декабря 1717 года Пётр I подписал указ: «За неправый суд и преступления <...> бывшей майор от гвардии Волконский <...> завтрашнего числа, то есть в 9 день, будет казнен смертью на большой площади перед канцеляриями. Сей указ объявляется для сведения народу». Так, в назидание другим, закончилась жизнь первого следователя, вставшего на путь преступления.

Казнь ли оказала влияние на современников или остальные следователи были от рождения честными людьми, но больше таких эксцессов не было. Петр I мог полностью доверять своим майорам лейб-гвардии, поставленным во главе особых канцелярий.