Пенсионное обеспечение подданных впервые в истории России ввела императрица Екатерина II в 1763 году. То было время всевозможных «вольностей дворянских» и «Уложенных комиссий». Империя пыталась реформироваться изо всех сил, уже не поспевая за европейскими изменениями. Решение было половинчатым — пенсии вводились только для генералитета и только после личного одобрения императрицей. Затем введение прогрессивной меры соцподдержки правящего дворянского класса, чиновников, имперских силовиков и служащих расширилось. Уже во времена Александра I были приняты 128 законов и указов, регулировавших пенсионное обеспечение вышеназванных групп империи.

Бардак по обязательствам

По большему счету это были частности, из которых никак не получалось получить некие основы для «единой социальной» политики империи. Повсюду царила воля самодержца, общих законов не существовало. Каждое дело о присуждении пенсий рассматривалось отдельно, что добавляло бардака в и без того не идеальную систему управления империей.

К тому же они так или иначе дублировались и противоречили друг другу, что приводило в страшное уныние императора Николая I и графа Михаила Сперанского. Последний наконец-то кодифицировал юридические нормы, действующие в империи еще с 1640-х годов. Так появилось Полное собрание законов Российской империи — регулирование пенсий было поставлено на правовые рельсы.

Светская жизнь в русской усадьбе

Светская жизнь в русской усадьбе

До Октябрьской революции 1917 года пенсионная сфера преимущественно охватывала государственных служащих и чиновников, небольшую часть городских рабочих, а также небольшую часть работников частных предприятий. Она носила как государственный, так и частный (благотворительность) и общественный (кассы взаимопомощи) характер. По разным данным, той или иной формой пенсионного обеспечения было охвачено 10–30% населения империи. Но на жизнь этого чаще всего не хватало — неработоспособный пенсионер должен был пользоваться помощью родственников.

Февральская, а после Октябрьская революции 1917 года уничтожили старые принципы пенсионного обеспечения. На их руинах стала возводиться новая система государственного пенсионного обеспечения, которая должна была охватывать всех граждан СССР.

Разруха

Теоретической основой новой социальной системы стала так называемая ленинская страховая рабочая программа, которая была сформулирована Владимиром Лениным в 1912 году. Принципы у неё были просты, демократичны и на тот момент сверхсовременны. Все рабочие и члены их семей обеспечиваются пенсионным обеспечением по старости, инвалидности и болезни. Их заработок должен быть полностью возмещен, финансирование этой меры возлагается на предпринимателей и государство. Пенсиями занимаются единые организации социального страхования, а не сотни и тысячи частных, общественных и ведомственных организаций, вносящих больше путаницы, чем пользы.

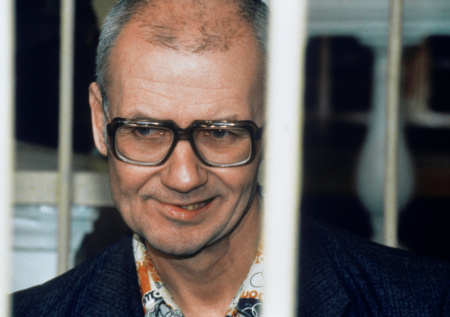

Владимир Ильич Ленин

Владимир Ильич Ленин

В первые годы советской власти был принят ряд документов, которые гарантировали гражданам РСФСР высокий уровень социальной поддержки. В октябре 1918-го СНК РСФСР ввел в действие «Положение о социальном обеспечении трудящихся». По нему пенсии по старости, болезни и инвалидности гарантировались всем, кто зарабатывает на жизнь собственным трудом, не прибегая к эксплуатации наёмной рабсилы.

Но благим начинаниям помешали гражданская война и ужасающая разруха. Экономика страны сократилась в два-три раза. К тому же надо было что-то делать с огромными воинскими контингентами. Просто так, за идею, даже высокомотивированный боец Красной армии не может воевать годы подряд. Поэтому ещё в августе 1918 года пенсионное и социальное обеспечение было введено для красноармейцев, а после оно распространялось на моряков, пограничников и работников ВЧК.

На неравномерность охвата пенсиями указывает советская статистика. В 1920 году на 500 тысяч гражданских пенсионеров приходилось 8,7 миллиона военных. Денег на всех катастрофически не хватало.

По отчетам канцелярии ВЧК, пенсии по утрате кормильца хватало, чтобы купить один коробок спичек. Пенсий, выдаваемых учителям и работникам школ, не хватало для проживания. Они были вынуждены продолжать преподавание. Канцелярии Наркомата просвещения были завалены просьбами сохранить пенсии (20 рублей в месяц) работающим учителям.

Дело дошло до того, что в 1921 году на заседании Совнаркома рассматривался вопрос о ликвидации Наркомата соцобеспечения (был образован из Наркомата госпризрения в 1918 году). Мол, раз мы не можем выплачивать пенсии в том размере, который бы покрывал нужды трудящихся, то, может, прикроем лавочку? Зачем разводить дополнительную бюрократию!

Ленин с таким посылом не согласился — «если помощь мала, то в этом не наша вина, а наша беда, и во что бы то ни стало надо сохранить принцип необходимости социального обеспечения». Наркомат оставили, а систему пенсионного обеспечения продолжали реформировать, постепенно охватывая ею госслужащих и рабочих СССР.

Модернизация всего и сразу

Индустриализация 1929–1941 годов вывела СССР в число мировых промышленных гигантов. В стране шел бурный рост городов. Подготовка к новому этапу экономических преобразований началась загодя. И, в частности, она коснулась очередных новаций в области пенсионного обеспечения.

Строительство наземной линии метро Киевский вокзал

Строительство наземной линии метро Киевский вокзал

15 апреля 1929 года советский СНК выдал постановление, в котором пенсионное обеспечение распространялось на рабочих металлургии, горной, текстильной, электропромышленности, а также на работников железнодорожного и водного транспорта. То есть на работников ключевых отраслей, которые государство будет развивать в первую очередь.

В этом же постановлении впервые зафиксирован пенсионный возраст, который будет сохранен на протяжении всего существования СССР: 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Размер пенсии устанавливался в размере 50% от последней зарплаты.

К 1937 году практически все госслужащие и рабочие были охвачены пенсионным обеспечением.

Оставалась только одна категория граждан, которая была выведена из системы государственных пенсий, — колхозники. Однако это не значит, что члены коллективных хозяйств не получали пенсий вообще. С 1921 года действовали нормы, согласно которым на селе создавались комитеты общественной взаимопомощи при сельсоветах и волостных исполкомах. Они пополнялись из взносов их участников, а с 1930 года — колхозов. Чем успешнее и богаче был колхоз, тем большую пенсию получали колхозники. Если в городе всё шло к выравниванию положения пенсионеров, то на селе неравенство могло принимать колоссальный характер. Впрочем, пределы этого разрыва регулировались политикой постоянного выкачивания денежных средств из села для развития городского хозяйства.

В 1956–1964 годах при генеральном секретаре Никите Хрущеве на колхозы была распространена государственная пенсионная система. В таком виде она дожила практически без изменений до 1990 года, когда были приняты новые принципы функционирования — на основе равного обеспечения всех граждан государственными пенсиями.

Освоение целины в Казахстане в 1950-е годы

Освоение целины в Казахстане в 1950-е годы

Развал СССР в 1991 году дал старт новым изменениям. Пенсионные фонды стали рассматриваться как финансовые предприятия, которые из своих прибылей будут обеспечивать выплату пенсий при формальном сохранении госгарантий. Пенсионная реформа 2018 года окончательно похоронила остатки советской пенсионной системы: в частности, к 2028 году у мужчин срок выхода на пенсию составит 65 лет, а у женщин — 60 лет. В новом, XXI веке у России оказалась новая пенсионная система.