В XIX веке некоторые императоры в России мечтали о введении законосовещательного органа в стране. Разнообразные обстоятельства мешали этому, но в 1906 году всё «удачно» сложилось — Империя проиграла войну с Японией, в стране бушевала революция, денег не было, а о необходимости реформ и введении конституции заговорили даже родственники Николая II. Впрочем, долго мириться с оппозицией монархия не смогла. Первые две Думы были распущены, а чтобы получить лояльный промонархический парламент, пришлось совершить так называемый третьиюньский переворот (3 июня по старому стилю, 16 июня — по новому). О том, что это такое — в материале NEWS.ru.

Прогресс из позора

Считается, что впервые о Государственной думе заикнулся реформатор Михаил Сперанский в 1809 году. Собрание должно было в первую очередь обсуждать спускаемые сверху законы, а не принимать их. Но даже в таком виде это был серьезный прорыв в сторону конституционной монархии. Но у Империи случился очередной геополитический кризис из-за столкновения с Наполеоном, реформатора отправили в Сибирь, и все начинания на этом поприще закончилось прямо перед войной 1812 года.

Дальше началась традиционная для самодержавной эпохи эпопея «утопических начинаний», которые все никак не претворялись в жизнь. Весь XIX век обсуждались проекты введения «выборных начал» в отдельных губерниях, городах, расширения прав земств и тому подобное. Итоги всего этого были весьма своеобразными.

По настоянию и при всяческой поддержке Империи конституцией и избирательными правами наделялись жители Молдавии и Валахии, Греции и Болгарии. Российские правоведы изучали, внедряли и обсуждали с сербскими коллегами основы конституционной монархии в Белграде. Но вот собственное население Империи непостижимым образом оказывалось недостойным всего этого. Русский горожанин, татарский крестьянин или башкирский мещанин в глазах бюрократии был человеком второго сорта. У них был самодержавный император, и его милостей им должно было хватать до конца времён.

Однако на рубеже веков даже среди консервативных сторонников Империи вызрело понимание, что государство надо реформировать. Даже министр Вячеслав Плеве, которого в 1904 году убил эсеровский террорист, был готов к введению «конституционных начал». Оставалось убедить императора Николая II, который упорно не желал слушать об ограничениях самодержавия.

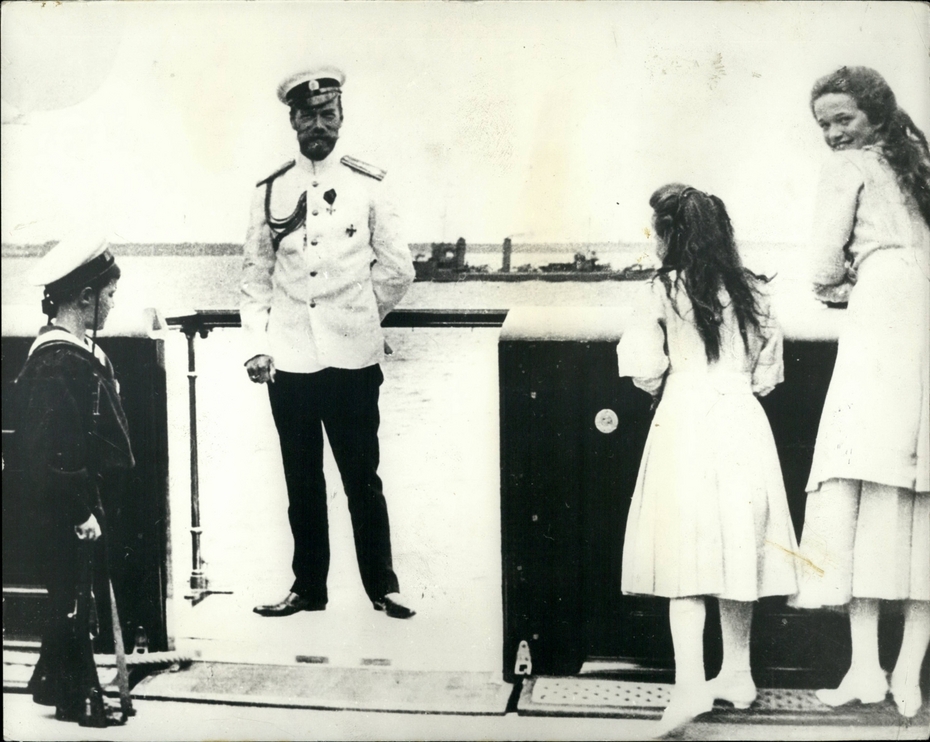

Император Николай II

Император Николай II

Эту почетную миссию успешно выполнила Япония. Войну с ней Россия проиграла и, как это уже не раз бывало в истории страны, позорный результат привел к небывалому прогрессу.

Хорошо сидим, товарищи

Путь до первой Госдумы был очень коротким. В 1904 году во многих городах Империи сторонники реформ бурно отмечали 40 лет судебных преобразований Александра II. В ноябре этого же года Земский съезд в Петербурге высказался за введение Конституции.

Россия ещё даже не успела проиграть войну на Дальнем Востоке, а общеполитический кризис был налицо. Дело дошло уже до реформ Госсовета, куда должны были войти выборные от городов и земств. Но тут в дело вступил «Хозяин земли русской» — Николай II, который волевым усилием заблокировал все усилия.

На фоне ухудшающихся сообщений с русско-японской войны, мирное движение к реформам быстро радикализировалось. Наступило 9 январе 1905 года, которое вошло в историю страны расстрелом мирной демонстрации. После чего Россия уверенно и весело покатилась к первой своей революции.

Осенью 1905 года в забастовочном движении участвовало 120 городов. В стране повсюду вспыхивали крестьянские восстания. Наконец, 10 октября было остановлено железнодорожное движение из Москвы, 12 октября бастовал Центральный телеграф — власти уже не знали, что творится в Империи, но явно что-то нехорошее. К 17 октября во Всероссийской октябрьской политической стачке участвовали уже 2 млн человек. В столице, прямо под носом у Императора, был образован Петербургский совет рабочих депутатов.

Совет рабочих депутатов Петербурга в 1905 году. Троцкий стоит в центре, с документами

Совет рабочих депутатов Петербурга в 1905 году. Троцкий стоит в центре, с документами

Вот тут даже до Николая II дошло, что надо что-то серьёзно делать. Обещаниями и полумерами не обойтись. У вернувшегося из США Сергея Витте, который подписал мир с Японией, спросили, что делать. Тот заявил, что страна стоит перед суровым выбором: либо диктатура, либо конституция.

После нескольких дней совещаний, когда дворец стоял на ушах, было решено, что Манифесту о правах, свободах и Госдуме быть. Так, 17 октября 1905 года в Империи появились европейские выборы, европейский парламент в виде Госдумы и без пяти минут европейская конституция. О последнем Император признался в личном письме своей матери.

Вернуться к исконному пути

Разногласия между обществом, которое мыслило себя Европой, и верховной властью, которая упорно считала себя очень особенной, к 1907 году накалились до предела. Вопреки желанию императора и двора, Госдума не угомонила революционеров. Совсем наоборот — они стали использовать её как трибуну для пропаганды своих взглядов и подрывных действий.

Первую Думу император закрыл, потому что ему надоели кадеты — либералы, требовавшие продолжения реформ, особенно введения ответственного перед парламентом правительства. Во второй Думе левое большинство оказалось поделено между трудовиками (104 депутата), требовавшими широкой крестьянской реформы с переделом земли, а также эсерами (37) и социал-демократами (65), которые решительно требовали продолжения революционного банкета.

Кадеты со своими 98 депутатами представляли неустойчивый центр, против которого согласованно действовали левые и правые (54 депутата). Последние надеялись, что Дума будет распущена. Её дни оказались сочтены, когда она заблокировала в марте 1907 года программу правительственных реформ, которую предложил председатель Совета министров (аналог премьер-министра) и глава МВД Пётр Столыпин — де-юре второй человек в стране, после императора Николая II.

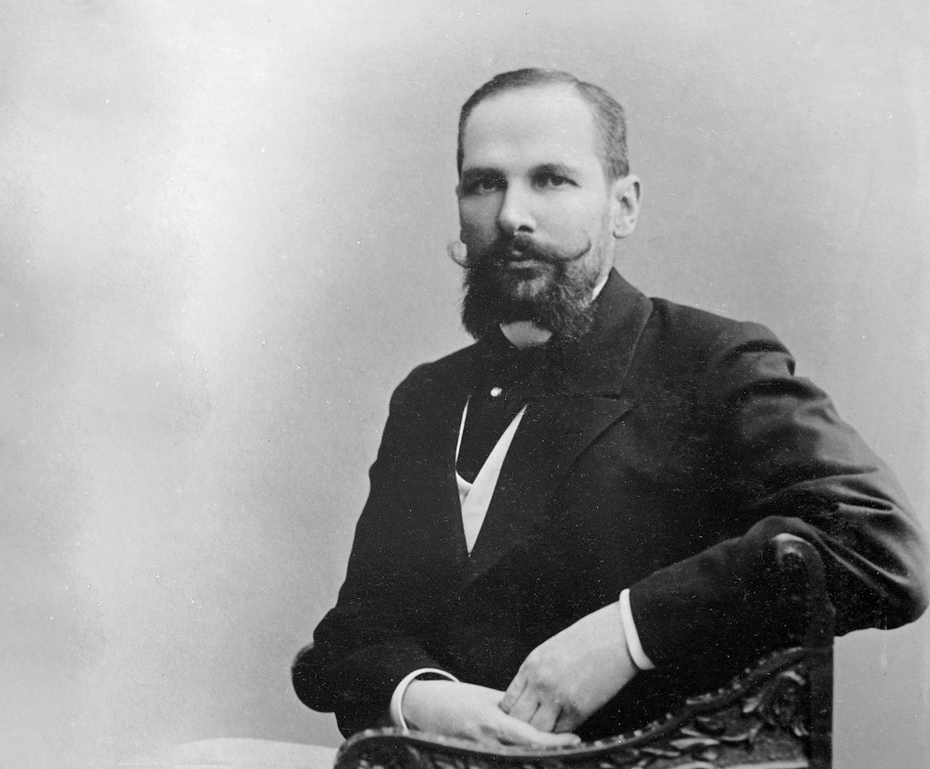

Пётр Столыпин

Пётр Столыпин

Однако подготовка к перевороту началась раньше. В мае 1906 года тогдашний председатель Совета министров Иван Горемыкин начал разрабатывать новый избирательный закон. Его, правда, не решились ввести в действие, так как понадеялись, что вторая Дума будет более сговорчивее. Но получился полный облом. В записке императору Горемыкин писал, что парламент получился более прямолинейный и радикальный.

Ура, государственный переворот

Его сменщик, Столыпин, считал, что он всё-таки найдет к ней подход. Но тоже обломался — революционерам была нужна революция, а не закулисные сговоры и участие в хитрых планах Петербурга.

В ноябре он и Николай II уже предметно обсуждали роспуск Думы. Решили использовать для этого изменение в избирательном законе. И вот тут-то и возникла проблема.

Дело в том, что по новым законам Империи любой закон должен был утверждаться в Думе. Парламентский орган империи избирался на пять лет. Во дворце и в Совете министров все были убеждены в том, что депутаты никогда не примут новый избирательный закон, который ограничивает их прерогативы и налагает ограничения на избрание левых депутатов.

Ввести его в промежутке между роспуском старой Думы и выборами в новую также не получалось. Это было запрещено новыми законами Империи.

А за те пять лет, что вторая Дума будет заседать, вся верховная власть в Империи покатится коту под хвост. Получалось, что решить вопрос с органом надо было как можно раньше, до 1912 года. Для этого требовалось в первую очередь задавить бунты и забастовки. Худо ли бедно, но это удалось сделать к 1907 году. Вот тогда-то планирование государственного переворота вышло на финишную прямую.

Рабочие фабрики Шмидта на баррикадах

Рабочие фабрики Шмидта на баррикадах

Правда, уговорить министров никак не получалось. За тот год с чем-то, что существовали две Думы, даже среди верховной власти находилось много людей, которые привыкли к сложившемуся порядку вещей и не считали необходимым его менять. Опять же, бунты и восстания подавили, а Столыпин добавлял бензину, говоря, что, в принципе, он согласен сохранить выборный закон, чтобы все общественные силы были представлены в Думе. Вот только левых бы и кадетов поменьше, а правых и националистов — больше.

В мае 1907 года сразу пять министров кабинета советовали Столыпину погодить с переворотом. Мол, надо вначале прощупать, что там хочет общество, добиться согласия на изменения избирательного закона в Госсовете и т. п. Но всё-таки большинство соглашалось со Столыпиным, что пора уже заканчивать игры с Думой. Надо действовать решительно!

Проталкиваемая схема выборов получила негласное название «бесстыжая». Императору она понравилась.

Это узнали в правительстве, так что последние остатки сопротивления и несвоевременных мыслей были задушены на корню. Проект был готов к началу июня, и оставалось его только подписать.

Формальной причиной начать переворот стало посещение депутатами-эсдеками солдат петербургского гарнизона. 14 июня Столыпин устроил час правительственной демагогии в Думе, назвав это «заговором против правительства». Глава Совмина потребовал отстранения 55 депутатов фракции от заседаний, а с 16 из них снять неприкосновенность. Дума решила подумать, образовав комиссию, которая должна была дать ответ 17 июня.

В ночь на 16 июня Столыпин принял у себя для переговоров по этому вопросу делегацию депутатов-кадетов, с которыми проговорил полтора часа. Министры сидели на низком старте, ожидая, чем все закончится. Переговоры зашли в тупик.

Загодя подписанный закон о роспуске Думы пошел в ход. Одновременно было принято новое положение о выборах. Говорят, узнав о роспуске Думы, Пуришкевич и компания напились в хлам и всю ночь подымали тосты во здравие императора и Империи.

Государственному перевороту 16 июня 1907 года сопротивления депутаты второй Думы не оказали. Некоторые депутаты-кадеты писали, что им казалось, будто бы их избили пыльным мешком.

Групповой портрет политической фракции кадетов во второй Думе(1907)

Групповой портрет политической фракции кадетов во второй Думе(1907)

Новую, третью Думу избирали по новой системе. Она увеличила представительство дворян, уничтожила представительство в Думе Средней Азии, уменьшила число депутатов от национальных окраин и увеличила их число от великорусского центра. Городская курия была разделена на две, и от неё увеличивалось представительство более богатых граждан.

Результат не замедлил сказаться. Суммарно правых было 303 депутата из 441. Однако тотальному доминированию мешали склоки внутри фракций и подковёрные интриги. Несмотря на то что власти считали третью Думу более удобной для себя (она проработала отведенные ей пять лет), младшим партнёром двора она не стала: господа-помещики сполна вкусили воздуха парламентской свободы и не собирались мириться с ролями второго плана.

Уже находясь в эмиграции после Октябрьской социалистической революции, некоторые члены правительства Столыпина откровенно говорили кадетам, что всем им ещё повезло. Мол, выбор во время переворота стоял между переизбранием Думы с новым законом о выборах или её уничтожением. Вместо парламента хотели ввести областные земские собрания с урезанными полномочиями. Впрочем, это вряд ли спасло бы российское самодержавие: джинн революции был выпущен из бутылки в 1905 году, и загнать его обратно не получилось даже раздуваемому изо всех сил шовинизму во время Первой мировой войны.