Одной из значимых составляющих космической гонки между СССР и США была высадка космических аппаратов на ближайших к Земле планетах и их последующее исследование. Марс, который издавна манил человечество, был сразу же взят под прицел обеими сверхдержавами. Полёт к нему проектировался чуть ли не раньше, чем к Луне. NEWS.ru вспоминает о запущенной 34 года назад станции «Фобос-2», которая была важной частью этих приготовлений.

Заря космической гонки

Последние 30 лет своего существования СССР провёл в ожесточённой космической гонке, соревнуясь с США. Начал Союз очень бодро — первый искусственный земной спутник, космонавт Юрий Гагарин впервые совершил полет вокруг Земли. В начале 1960-х годов СССР был фаворитом этого состязания, а его представители обладали рангом мировых суперзвёзд.

Всё изменит лунная гонка. США опередили СССР — они первыми высадили человека на Луну. «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества», — скажет после приземления астронавт Нил Армстронг — и будет прав. Но ещё большим скачком это будет для США, которые впервые с начала гонки стали её фаворитом. Теперь сравнение достижений шло не с СССР — на этот раз последнему приходилось отвечать на вызовы, которые ему подбрасывали США.

Всё это осложнялось военно-политическим соперничеством двух сверхдержав. Осечек быть не должно, каждая победа была на счету. В итоге исследование космического пространства для обычного человека превращалось в какую-то спецолимпиаду — кто больше забьёт очков команде соперников.

Для СССР существовало несколько перспективных путей перехвата инициативы в гонке — это исследование планет Солнечной системы. Ближайшей была Луна, но с ней вопрос был, по сути, закрыт. Однако оставались ещё два перспективных направления — исследования Венеры и Марса.

Кислотная планета

Проектирование космических аппаратов (КА) для полёта к обеим планетам началось ещё в самом начале 1960-х годов. Можно сказать, что лунная, венерианская и марсианская гонки происходили одновременно. Марсианским аппаратам катастрофически не везло.

Первый старт был дан уже в 1960 году, за четыре года до запуска американских аналогов. Аппараты были спроектированы в ОКБ-1 Сергея Королёва. Однако из-за неполадок с третьей ступенью ракет-носителей Н1 ничего не получилось. Но главный космический конструктор СССР продолжил свою работу. В 1962 и 1964 годах были запущены два зонда — «Марс-1» и «Зонд-2». И опять неудачно — подвела их аппаратура, хотя первый КА вышел на марсианскую орбиту.

Кадр из документального фильма «10 лет космической эры». Сергей Королёв

Кадр из документального фильма «10 лет космической эры». Сергей Королёв

И тут в гонку вступили американцы. Из двух их КА (Mariner 3 и Mariner 4), отправленных к планете, последнему удалось сфотографировать Марс.

Однако параллельно с неудачными запусками к Марсу Союз совершил прорыв на венерианском направлении, к которому американцы оказались не готовы. В 1960-х годах об этой планете практически ничего не было известно. Ходила масса гипотез, согласно которым планету либо сковывал лед, либо же повсюду плескался океан нефти. Считалось, что её атмосфера содержит в огромном преимуществе азот.

Первая попытка отправить станцию к Венере была предпринята СССР в 1961 году. Она, так же как и марсианская, оказалась неудачной — аппарат вообще не покинул околоземное пространство, сгорел в атмосфере и разбился на территории Союза. Но СССР не сдался, наоборот, именно на этом направлении он наращивал усилия — в 1961–1965 годах было предпринято 11 попыток послать станции к Венере.

Только три из них, получившие впоследствии обозначение «Венера-1», «Венера-2» и «Венера-3», долетели до планеты. Последняя даже вошла в её атмосферу, так что это первый человеческий КА, который совершил «аварийный» удар о её поверхность. Однако данные о планете они сообщить не успели.

Наконец, 18 октября 1967 года станция «Венера-4» не просто долетела и вошла в атмосферу планеты, ей удалось передать данные о ней. Информация была серьёзной — температура превышала 260 градусов Цельсия, атмосфера на 90% состояла из углекислого газа, а давление на Венере... С ним была загвоздка. Советские инженеры строили станцию в расчёте, что ей придётся приводняться и что давление у поверхности планеты не превышает 20 земных атмосфер. Так вот, «Венера-4» вышла из строя на высоте 28 км над поверхностью планеты, когда температура за бортом была 262 градуса, а давление — 18 атмосфер.

Данные были учтены при создании космической станции следующего поколения, «Венеры-7». Корпус из титана выдерживал давление в 180 атмосфер. 15 декабря 1970 года советский аппарат удачно приземлился на поверхность Венеры. Он проработал 23 минуты, успев передать информацию о первичном состоянии окружающей среды. Оказалось, что температура у поверхности — 460–480 градусов Цельсия, а давление — в районе 90 атмосфер.

«Венера-7»

«Венера-7»

Это был реальный прорыв — автоматическая станция с удалённым управлением с Земли долетела до чужой планеты и успешно села на неё. СССР снова первый. Вплоть до 1985–1986 годов Союз успешно исследовал состав грунтов и атмосферы планеты. Первые и единственные существующие в настоящий момент цветные фотографии Венеры — это тоже советские станции. Но насколько успешно шли дела на этом направлении, настолько же противоречиво всё было у марсианских аппаратов.

Красная планета под прицелом

В 1971 году, когда сложились необычайно удачные условия для старта КА до Марса, к планете полетели три советских аппарата. Первый не вышел на межпланетную орбиту из-за ошибок оператора. Два других — «Марс-2» и «Марс-3» — успешно легли на заданную траекторию.

И тут в гонку опять ворвались американцы. Mariner 9 был запущен позже советских аппаратов, но в процессе полёта умудрился обогнать их и первым выйти на околомарсианскую орбиту, став первым искусственным спутником Марса.

Но интрига сохранялась, потому что оба советских КА несли на себе ползающий марсоход и должны были спуститься на поверхность планеты. Если бы спуск был удачным, это достижение затмило бы достижение американцев. Можно сказать, что третья планетарная гонка была бы выиграна СССР. Но, увы, приземления были неудачными. КА сломались и не выполнили свои задачи.

В 1976 году на поверхность Марса успешно высадились американские станции Viking 1 и Viking 2. Они проработали на планете до 1980 года. Так что с приоритетом, казалось бы, всё стало более-менее понятно.

СССР практически перестаёт запускать станции к Марсу, тем более что на венерианском направлении всё идёт как можно лучше. Пожалуй, последнее реанимировало попытки запустить очередные марсианские миссии. На этот раз было решено сосредоточиться на исследовании Фобоса, спутника планеты.

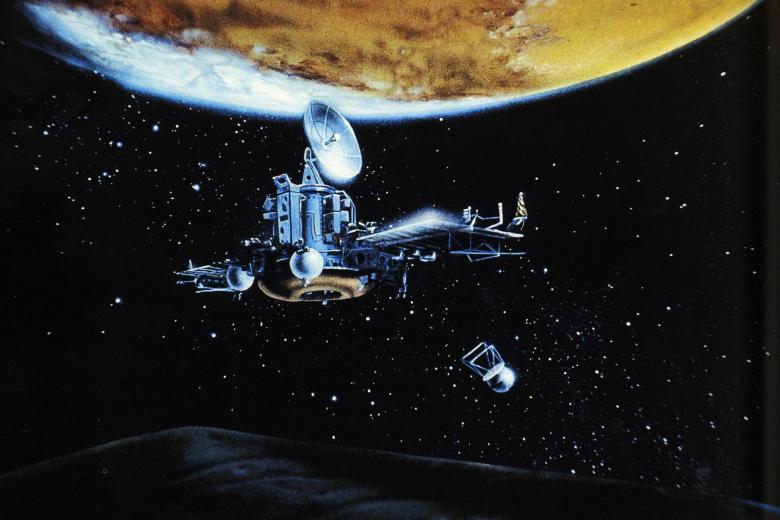

В июле 1988 года к Марсу стартовали «Фобос-1» и «Фобос-2». Эта программа была не чисто советской, в оснащении межпланетных станций участвовали 14 государств, в основном европейских, и далеко не только из членов «советского лагеря». Оборудование было создано при участии Австрии, Болгарии, Венгрии и других стран. Аппараты несли на своём борту новейшее научное оборудование: спектрометры, сканирующие радиометры, кучу приборов для анализа атмосферы, а также лазерное оборудование.

Задачей было детально исследовать спутник Марса. Для этого станции были оснащены спускаемыми аппаратами. Кроме того, «Фобосы» должны были изучить межпланетную среду, определение характеристик плазменной среды в окрестностях Марса и исследовать его атмосферу.

К сожалению, первый аппарат был потерян. Произошло это следующим образом: из-за неверной обработки команды бортовое оборудование отключило двигатели маневрирования от системы управления ориентацией. Солнечные панели потеряли свою ориентацию к солнцу. Станция оказалась обесточена, провалились все попытки связаться с ней.

Сейчас подобные проблемы практически исключены. Аппаратура дублирует свою систему, автоматически ориентируя солнечные панели по солнцу, чтобы обеспечить постоянное питание бортовых систем. А на Земле в это время у операторов есть возможности исправить ошибку и продолжить выполнение миссии.

А вот «Фобос-2» сумел долететь до места назначения и даже выйти в марте 1989 года на круговую орбиту спутника Марса. Однако на высоте 200 км над поверхностью спутника связь с ним была потеряна. Считается, что всему виной солнечная вспышка, которая вызвала неисправность бортового оборудования и, соответственно, потерю связи с ним.

Казалось бы, очередная неудача, но нет. За те 52 дня, которые провёл советский аппарат на орбите спутника, на Земле получили огромное количество важных научных данных. Удалось точно определить массу марсианской луны. Далее выяснилось, что плотность спутника ниже предполагаемой. То есть он должен обладать пористой структурой и/или нести внутри себя большой объём льда. Спектральные анализаторы только подтвердили первые предположения, плюс с их помощью удалось измерить температуру поверхности Фобоса. Кроме того, удалось получить в хорошем разрешении снимки поверхности спутника в видимом и инфракрасном диапазоне.

Инфракрасный спектрометр ISM сумел собрать мультиспектральные изображения Марса. Этот же аппарат провёл полное минералогическое картирование экваториальных областей и наблюдал практически все геологические образования Красной планеты, кроме её полюсов. И да, это было сделано впервые в истории её изучения. Кроме того, была подробно исследована атмосфера Марса и была получена такая важная информация, как вертикальные профили атмосферы и её влажность.

Полученные результаты были бы выдающимися и в любое другое время — это была бы причина гордости за осуществленную экспедицию. Но так как самые амбициозные цели не были выполнены, то в полной мере достижения «Фобоса-2» не были оценены. К тому же через 2,5 года распался СССР, и его бывшим гражданам как-то стало резко не до планет и космических запусков.