26 ноября 1941 года ударные силы японского флота под командованием адмиралов Ямамото и Нагумо вышли в поход. Военные корабли следовали в режиме строжайшей тайны, соблюдая полное радиомолчание. Меры предосторожности были не случайны: самые большие военно-морские силы, какие только собирала Японская империя, направлялись к Гавайским островам. Там находилась главная база Тихоокеанского флота США. Япония задумала начать большую войну в Азии, и для победы ей было необходимо избавиться о главного соперника. 7 декабря авианосцы атаковали порт Перл-Харбор. Американский флот потерял пять линкоров и множество самолетов. Настал, как сказал президент Рузвельт, «день позора Америки».

Япония строит великую империю

К началу 1940-х годов Японская империя находилась на пике своего могущества. Небольшое азиатское государство, начавшее проводить политику модернизации лишь в 1868 году при поддержке иностранных специалистов и технологий, очень быстро превратилось в мощную державу.

Рост военной силы привел к активной внешней экспансии. В 1879 году японцы захватили острова Окинава. В 1895 году, после успешной войны с Китаем, был оккупирован Тайвань и открыт путь для освоения Кореи. В 1904–1905 годах Япония напала на Россию и по итогам войны получила Порт-Артур и южную часть Сахалина. В 1910 году была аннексирована Корея. По итогам Первой мировой войны, в которую Япония вмешалась на стороне победителей, в состав империи вошли немецкие колониальные владения в Китае и в Океании.

В 1931 году Япония под предлогом восстановления законной китайской династии, свергнутой революцией, оккупировала Маньчжурию и образовала там марионеточное государство Маньчжоу-го. За это Японию исключили из Лиги Наций, но никаких последствий такие действия уже не имели. Наконец, в 1937 году японцы начали вторую войну с Китаем и к 1941 году контролировали большую часть наиболее развитых и густонаселенных прибрежных областей вместе со столицей — городом Нанкин. Когда в 1940 году под ударами вермахта пала Франция, Япония захватила французские колонии Вьетнам, Лаос и Камбоджу.

Это превратило Японскую империю в одну из самых сильных держав мира. Ее сухопутная армия была доведена до численности почти два миллиона штыков, а флот насчитывал 28 линкоров и тяжелых крейсеров, 10 авианосцев и огромное количество легких крейсеров, эсминцев и подводных лодок, уступая по силе лишь американскому и британскому флотам, но превосходя их по ударной мощи, в том числе по числу авианосцев. Вся эта мощнейшая военная машина была нацелена на завоевание господства в Азии и на Тихом океане.

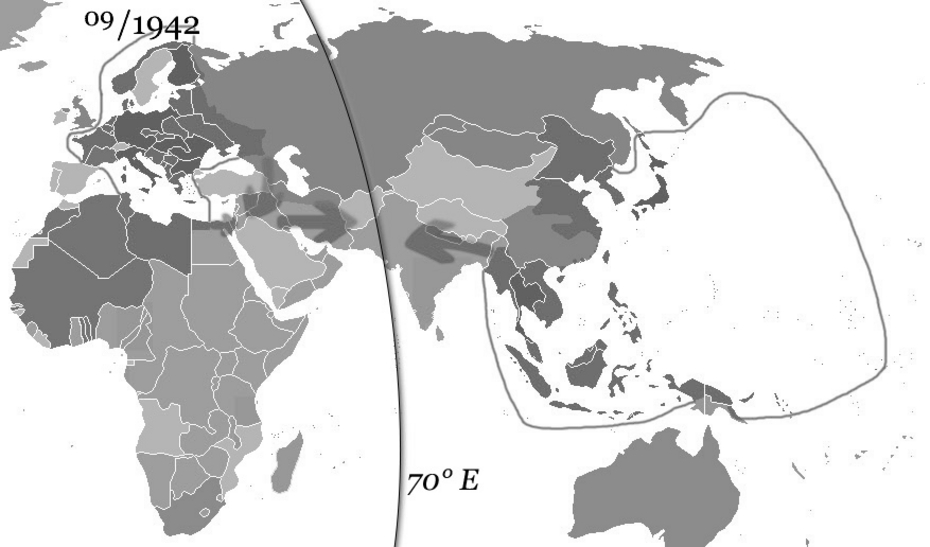

Была провозглашена политика создания «Великой Восточноазиатской сферы сопроцветания», которая охватывала бы территории и морские пространства от Тихого океана до Персидского залива. Провозглашался лозунг «Азия для азиатов», предполагалось достигнуть полной экономической автаркии этого гигантского и многонаселенного региона, который должен был замкнуться под властью Японской империи.

В 1940 году Япония, Германия и Италия подписали Трехсторонний пакт, оформивший образование союза стран Оси. Между тремя державами было достигнуто соглашения о будущем разделе мира.

Но столь стремительный рост вызвал к жизни очень серьезные проблемы. Во-первых, все захваченные территории были крайне бедны ресурсами. Япония была вынуждена закупать за границей буквально все, что требовалось для ее промышленности, от угля и железа до цветных металлов, нефти и резины. Эта зависимость превращалась в критическую, ведь любые санкции оказывались способны очень быстро уничтожить японскую экономику.

Во-вторых, агрессивная политика японского правительства серьезно испортила репутацию страны. Если раньше на Японию смотрели как на ручную собачку Запада, которую можно было науськать на врагов, например, Китай или Россию, то теперь Япония воспринималась как одна из главных угроз существующему миропорядку. Особенно это положение усугубилось после заключения союза с Германией, которая в 1939 году развязала мировую войну.

Согласованное Третьим рейхом и Японской империей разделение Евразии по 70° восточной долготы

Согласованное Третьим рейхом и Японской империей разделение Евразии по 70° восточной долготы

Америка против Японии

Впрочем, несмотря на альянс с нацистами, Япония не горела желанием ввязываться в совершенно не нужную ей войну в Европе. Ей хватало проблем в Китае, который никак не могли поставить под полный контроль. Правительство националистов из партии Гоминьдан сопротивлялось изо всех сил. Китайцам деньгами, оружием и техникой помогали Великобритания и США, которые стремились не допустить чрезмерного усиления Японии.

С этой целью из Китая сделали сторону прокси-конфликта, в котором с Японией фактически воевал объединенный Запад. При этом США не собирались объявлять войну Японии, но всеми силами подталкивали ее к продолжению агрессии, чтобы оправдать свое вмешательство в конфликт. Правительству президента-демократа Франклина Рузвельта очень требовалась большая война, в которой США оказались бы жертвой нападения, ведь в Америке большинство избирателей твердо придерживались политики изоляционизма и не желали вникать в европейские или азиатские дела.

Кроме того, экономическая политика Рузвельта по борьбе с последствиями Великой депрессии, основанная на стимулировании промышленного производства во многом за счет военных заказов и милитаризации экономики, требовала начать войну, ведь мощная военная промышленность не могла долго работать «вхолостую».

Еще одной стороной конфликта в Азии был Советский Союз. Вообще СССР в 1920–1930-е годы был слишком слаб и занят внутренними проблемами, чтобы проводить большую азиатскую политику, какую проводила Российская империя, но это не отменяло помощи, которую СССР оказывал коммунистам в Китае (которые также воевали с японцами), и наличия на китайской границе советской Монголии. Кроме того, в Сибири находились богатейшие залежи ископаемых, в которых крайне нуждалась Япония.

Два пути

Поэтому в японских военно-политических кругах сложились две концепции дальнейшего расширения империи. Первая — «южная стратегия», которую защищал военно-морской флот, заключалась в ударе по азиатским колониальным владениям европейских стран, чтобы получить выход к сырьевым источникам Индокитая и Индонезии. Этот план предусматривал создание вокруг Японии множества укрепленных островных баз, которые при поддержке флота и авиации превращали Восточную часть Тихого океана в неприступную крепость. Такой план подразумевал неизбежную войну против США и Великобритании.

Вторая — «северная стратегия», поддерживаемая сухопутной армией, предлагала ударить по СССР, чтобы получить сырье не из колоний, а из Сибири. Этот вариант развития событий был чрезвычайно выгоден для Третьего рейха, так как полностью совпадал с планами войны Германии против СССР.

Япония попыталась «прощупать» советское направление. В 1938 и 1939 годах произошли военные конфликты на озере Хасан и реке Халхин-Гол (где японская армия потеряла более 40 тысяч солдат). Прямые столкновения показали, что японская армия уступает советской. Стороны решили не обострять конфликт, войны не случилось. Бои официально стали называть «инциденты», а Япония сделала далекоидущие выводы — с СССР лучше не воевать.

13 апреля 1941 года произошло событие, которое окончательно определило характер будущей войны. В Москве встретились главы внешнеполитических ведомств СССР и Японии Вячеслав Молотов и Есукэ Мацуока. Они подписали Пакт о нейтралитете, который гарантировал мир на северных границах Японской империи.

Для СССР важность такого договора было сложно переоценить. Ведь в случае войны с Германией нападение Японии поставило бы Советский Союз перед катастрофой. Но и для японцев сохранение мира полностью отвечало планам на будущее. В СССР добывались и вывозились в Японию ценные ресурсы (например, нефть) без которых ни армия, ни флот не могли продолжать войну.

Этот договор означал одно — выбрана «южная стратегия» и войну надо будет вести против США и Великобритании. Американская дипломатия отреагировала на подписание пакта очень нервно — на СССР были наложены экономические санкции.

Подписание пакта о нейтралитете между СССР и Японией

Подписание пакта о нейтралитете между СССР и Японией

Переговоры заходят в тупик

Одновременно продолжалось санкционное давление на Японию. Летом 1941 года были заморожены все японские активы в США, затем это же сделала Великобритания. Были заблокированы любые коммерческие операции, в которых участвовала Япония, в том числе почти полностью остановлена торговля.

Но главным ударом стало нефтяное эмбарго. Это была еще не война, но японским правящим кругам было ясно, что война становится неизбежной, ведь запасов нефти, накопленных за предыдущие годы, даже при самом экономном использовании хватало только на два года. Адмирал Исороку Ямамото оценивал перспективы Японии еще ниже, полагая, что империя сможет эффективно вести войну полгода, максимум год. За это время или враги должны быть полностью разгромлены, или Японию ждет катастрофа.

Победить столь серьезного соперника, как США (да еще при поддержке Великобритании), за столь краткий срок было весьма самоуверенным решением. Поэтому японская дипломатия попыталась избежать войны любой ценой. Токио согласился на вывод войск из Индокитая и настаивал на отмене санкций, заявляя, что они уничтожают японскую экономику.

В Вашингтоне прекрасно понимали, что санкции толкают японское правительство на силовое решение вопроса с сырьем. Глава внешнеполитического ведомства США Корделл Холл в ответ заявил, что любые переговоры возможны лишь при полном отказе Японии от агрессивной политики, что означало капитуляцию перед Вашингтоном.

Но даже столь унизительная позиция не оттолкнула Токио от попыток достичь компромисса. Лето и осень 1941 года прошли в почти не прекращающихся переговорах. Американцы уперлись и не отступали ни на шаг в своих требованиях.

В конце концов японские дипломаты согласились признать свободу торговли во всем мире (включая свободный доступ американских товаров в восточноазиатскую сферу «сопроцветания», что полностью уничтожало японскую политику экономической изоляции), соглашалась вывести войска из Северного Китая, но только в течение 25 лет, а не немедленно. Была выражена готовность освободить Индокитай, но только после завершения войны с Китаем. Единственное отвергнутое требование — выход Японии из состава Тройственного пакта стран Оси, поскольку принятие этого требования лишало Японскую империю суверенитета и означало, что вся внешняя политика страны теперь определяется в Вашингтоне. Больше уступать было невозможно.

Ответ госсекретаря Холла «был нестерпимо груб даже по европейским меркам. Ни о какой договоренности на основе такого документа не могло быть и речи, и американцы об этом знали. Нормализация отношений и отмена эмбарго признавалась возможной только в том случае, если японское правительство немедленно выведет свои войска с территории Индокитая, Китая и Маньчжурии. Нота не уточняла, считается ли Корея частью Китая. Можно было понять, что да. После этого читать о том, что Япония должна еще и немедленно разорвать договорные отношения с Италией и Германией, было даже неинтересно...», — писал военный историк Сергей Переслегин.

Корделл Холл (в центре) с представителями Японии

Корделл Холл (в центре) с представителями Японии

Флот Ямамото отправляется к Гавайям

Это означало одно — войны не избежать. Японский флот в соответствии с выработанным еще в мирное время планом действий в это время уже находился в море, ожидая приказа — атаковать или возвращаться на базы.

1 ноября император Хирохито подтвердил решение о начале войны. Японская элита понимала, что конфликт означает смертельный риск, но выбирая между войной и возможным поражением в будущем или немедленным унижением сейчас и превращением Японии во второсортную страну, выбрала войну и риск.

2 декабря поступила радиограмма: «Начинайте восхождение на гору Ниитака» — кодовая фраза, означавшая приказ атаковать. Получив его, адмирал Ямамото обратился к морякам и авиаторам, повторив слова адмирала Того, произнесенные им перед Цусимским сражением:

От этой кампании зависит судьба империи. Каждый из вас должен сделать всё возможное!

Для флота это звучало очень символично. После Цусимы Япония вошла в число великих держав, после Перл-Харбора она должна была или стать повелительницей Тихого океана, или погибнуть.

План нападения принадлежал Ямамото. Это был военный гений японского флота, первый из адмиралов, который понял военное значение авианосцев и всячески стремился превратить их в главную морскую силу Японии.

Предполагалось, что под прикрытием радиомолчания ударное соединение тайно подойдет к Гавайским островам и со значительного расстояния, препятствующего вводу в бой линейных кораблей с тяжелой артиллерией, нанесет внезапный удар по американских судам, мирно стоящим на базе. Фактически это был морской блицкриг — один мощный удар, лишавший противника возможности вести войну.

Американцы, считая, что гавань Перл-Харбора слишком мелкая, совершенно не опасались торпедной атаки и не применяли дешевые и очень эффективные противоторпедные сети. Японцы же, зная об этой особенности, создали особые аэродинамические стабилизаторы, которые уменьшали глубину «нырка» торпеды, а, следовательно, позволяли использовать их в мелководных гаванях.

Для того чтобы достать корабли, стоявшие во второй линии, кроме торпедоносцев в атаке должны были быть задействованы пикирующие бомбардировщики. Дополнительным преимуществом в атаке был даже день нападения — воскресенье. Японская разведка учла, что в выходной день большая часть экипажей американских кораблей находится на берегу.

Флот Ямамото

Флот Ямамото

Удар по американским кораблям

3 декабря американская разведка расшифровала телеграмму из Токио японскому посольству в Вашингтоне, предписывающую шифровальщикам уничтожить все шифраторы и шифровальные таблицы за исключением одной машины и одного комплекта. Помощник госсекретаря, ознакомившись с документом, сказал, что «шансы избежать войны уменьшились с одной тысячной до одной миллионной». Президент Рузвельт придерживался того же мнения.

Несмотря на это (а возможно, именно поэтому), для защиты Тихоокеанского флота не было предпринято ничего. Корабли стояли в гаванях не приведенные в боевую готовность, зенитные орудия были закрыты чехлами, которые затем пришлось спешно срывать в боевой обстановке.

В 06:30 утра 7 декабря с шести авианосцев ударного соединения поднялись в воздух 183 самолета. Их вел капитан-лейтенант Мицуо Футида. Первый удар был нанесен по военному аэродрому на острове Оаху, где сосредотачивались силы авиационного прикрытия флота США. В 07:53 Футида предал по ради условный сигнал «Тора! Тора! Тора!», означавший, что неожиданное нападение увенчалось полным успехом.

После этого японские торпедоносцы атаковали корабли. Летчикам было приказано бить только по самым большим кораблям, не размениваясь на легкие суда. Прикрывали атакующую волну палубные истребители «Зеро», на тот момент считавшиеся лучшими в мире.

Большинство американских линкоров получили тяжелые повреждения. «Оклахома» затонула, «Аризона» получила прямое попадание в хранилище боеприпасов и на судне начался гигантский пожар. Также загорелась «Калифорния», где были повреждены баки с мазутом.

Моряки, несшие дежурство, оказалась в отсеках, закрытых водонепроницаемыми переборками. Большую часть их ждала ужасная смерть от удушья или прибывающей воды. Японцы потеряли лишь девять самолетов первой волны.

Но стоило закончиться первой волне, как на цели стала заходить вторая — 170 самолетов. Эта атака уже не оказалась неожиданностью для американцев, которые начали отстреливаться из зениток и подняли в воздух уцелевшие истребители, но «Зеро» превосходили американские аналоги и быстро подавили сопротивление.

Конец сражения

Последствия второй волны стали бы куда более тяжелыми, если бы не дым от горящих кораблей, который мешал точно выбирать цели. Линкор «Невада», меньше пострадавший в первой волне, выбросился на мель, чтобы открыть путь из гавани спасающимся кораблям. Повреждение отсеков и неработающие помпы привели к тому, что корабль начал наполняться водой и затонул. Линкор «Западная Вирджиния» получил серьезные повреждения и затонул. Устаревший линкор «Юта» тоже пошел ко дну. К 09:45 разгром под Перл-Харбором завершился. Японские самолеты вернулись на авианосцы.

Президент Рузвельт назвал 7 ноября «днем позора Америки». Вечером этого же дня в Белом доме состоялось совещание высших лиц государства. На нем было принято решение объявить войну Японии. Цель, поставленная Рузвельтом, была достигнута: американцы, охваченные жаждой отмщения, полностью поддержали войну.

Но в этой войне Японию ждали не только выдающиеся успехи, но и горечь поражения. Чрезвычайно удачное начало битвы за Азию — японские войска захватили Гонконг, вышвырнули американцев из Филиппин, оккупировали Индонезию и нанесли несколько тяжелых поражений британцами и американцам на Тихом океане, все-таки не позволило осуществить блицкриг.

Войну не получилось выиграть за полгода. Военные действия затянулись, и тут экономика Японии, уступавшая американской, начала давать сбои, а проблема нехватки ресурсов так и не была решена окончательно. В итоге уже весной 1942 года американский флот был готов продолжать военные действия. А еще через год американские верфи спускали на воду столько кораблей, сколько Япония не могла построить и за несколько лет.

Победитель под Перл-Харбором адмирал Ямамото погиб в 1943 году. Он успел увидеть, как сбывается его прогноз о неизбежном поражении Японии в затяжной войне.

Атака японских самолетов на Перл-Харбор

Атака японских самолетов на Перл-Харбор