У русской власти есть свои вечные правила. Первое заключается в том, что личность правителя накладывает свой отпечаток на всё государство. Второе говорит, что высшая власть меняет того, кто ей обладает. Третье же заключается в том, что каждое правление начинается с реформ и попыток исправить то, что рушится, а заканчивается очередным нестроением, и новый государь пытается всё это переделать. Так было и с царствованием самого умного из русских государей, родившегося 140 лет тому назад Александра I.

23 декабря 1777 года у наследника престола, цесаревича Павла Петровича родился сын, и бабушка, Екатерина I, вскоре забрала его у родителей — умный и ласковый мальчик стал ее любимцем. В императорской семье не было мира: императрица свергла мужа, считалось, что брат ее фаворита убил несчастного Петра III. Повзрослевший цесаревич давно должен был царствовать, но мать не подпускала его к трону. Внука императрица воспитывала в либеральном духе, наукам его обучал выписанный из Швейцарии республиканец Лагарп. Поговаривали, что она собирается передать престол ему, минуя сына. Александр Павлович подрастал, лавируя между матерью и отцом: наблюдателен и умен он был от рождения, а жизнь развила в нем ловкость, предусмотрительность и осторожность. С бабушкой он философствовал, в Гатчине, у отца, блистал строевой выправкой и лихо командовал солдатами. Цесаревич привыкал скрывать свои мысли и никому не доверять, позже эти качества ему пригодятся.

Цесаревич Павел представляет матери свою будущую супругу Марию Фёдоровну

Цесаревич Павел представляет матери свою будущую супругу Марию Фёдоровну

К концу блестящего царствования Екатерины I государственные дела, как это водится на Руси, пришли в упадок, особенно плохо было с финансами.

Победы и завоевания были оплачены огромными внешними займами, за ними последовало расстройство денежного обращения и бешеная инфляция. Говорили, что завещание императрицы, по которому трон передавался ее любимому внуку, было уничтожено одним из царских приближенных. Вместо Александра трон достался Павлу I. Новый царь начал приводить дела в порядок так, как он знал и умел.

Править Россией можно, только согласуя свои намерения с волей сильных людей страны, и покойная императрица отлично это знала. Все свое царствование она лавировала и ладила, одаривала и льстила, а ее сын начал ломать страну — а заодно и знать, и гвардию — через колено. В результате его убили, императором стал цесаревич Александр. Узнав о смерти отца, он разрыдался, а в ответ услышал: «Хватит ребячиться, ступайте царствовать». Александр I был очаровательным молодым человеком, мягким, вкрадчивым, любезным. Но бархатная перчатка скрывала руку, которая при необходимости могла стать железной.

Александр I

Александр I

Новый император отодвинул от себя цареубийц, и взялся за реформы. Либерал Сперанский занялся государственным строительством и финансами, цепной пес престола Аракчеев — армией, он успешно преобразовал артиллерию. Александр мечтал осчастливить подданных, дать им свободу и отойти от дел, удалившись в Швейцарию — внутреннее противоречие заключалось в том, что при этом он хотел бы остаться самодержцем. Непоследовательность и половинчатость останутся бедой царствования Александра I до самого его конца. Второй проблемой окажется романтизм государя: в войну с наполеоновской Францией он вступил, защищая чужие интересы, не имея военного опыта начал командовать войсками. В результате была с треском проиграна битва при Аустерлице, спустя некоторое время, после череды бесполезных кровопролитий, пришлось заключить выгодный для Франции мир. И тут он с блеском подтвердил слова шведского дипломата Лагербильке:

«В политике Александр тонок, как кончик булавки, остер, как бритва, и фальшив, как пена морская».

Он был очень умен и чрезвычайно недоверчив. Александр не верил никому, о своих приближенных он говорил следующее:

«Они украли бы мои линейные корабли, если бы знали, кому их продать. Ночью они бы вытащили зубы из моего рта...».

Не верил он и Наполеону, но сумел его очаровать. Императоры вели переговоры, делили мир (между делом Александр I присоединил Финляндию), а Россия, тем временем, готовилась к войне. 1812 год империя встретила полностью готовой, и это редчайший случай в отечественной истории: армия была отлично вооружена и переобучена, на невиданной для нас высоте находились логистика и снабжение. Генералы советовали Александру I опередить Наполеона и ударить первым, но он отказался, и на то были свои причины. У государства не было денег на большую войну, а на патриотический подъем и огромные общественные пожертвования можно было рассчитывать только в случае вражеского вторжения. Все вышло так, как он предполагал: большие деньги жертвовали купцы, огромную лепту внесло дворянство. Многие дворянские семьи так и не встали на ноги после войны 1812 года, но государство получило деньги, коней и зерно.

Александр I принимает капитуляцию наполеоновского Парижа

Александр I принимает капитуляцию наполеоновского Парижа

После того, как «Великая армия» Наполеона сгинула в России, Александр настоял на том, чтобы война была перенесена в Европу. Он удачно командовал в «Битве народов», и после победы стал властителем мира, а Россия в иерархии великих держав поднялась на невиданную прежде высоту. Платой за это стало оскудение страны и полное расстройство экономики. Денег не было: солдаты стреляли по мишеням глиняными пулями на тридцать шагов, а офицеры получали жалованье медными деньгами раз в четыре месяца. Военные поселения, исковеркавшие жизни сотен тысяч крестьян и солдат, Александр вводил от бедности: он хотел сохранить огромную армию, но на нее не было средств.

Император по-прежнему хотел осчастливить свой народ, но жизненный опыт убедил его в том, что Россия нереформируема. Тогда он провел либеральные реформы в присоединенной к империи Польше, закачав в нее огромные деньги, сохранив сражавшееся за Наполеона польское войско. В будущем, после его смерти, платой за это стало грандиозное польское восстание, которое долго не удавалось подавить.

В конце царствования Александра происходило то же, что было при его бабушке: всё расползалось из-под рук, дела в империи шли из рук вон плохо.

Это было связано с тем, что власть перестала его интересовать: царь думал о смысле жизни, увлекался религией и мистицизмом, финансы, политика и государственное управление ему докучали. Он отлично знал, что в России есть тайные общества, знал и о том, что заговорщики планируют цареубийство. Знал — и бездействовал. Ему приписывают слова: «Не следует ударять шпагой по воде» и «Никогда не прощу себе, что я сам заронил первое семя сего зла».

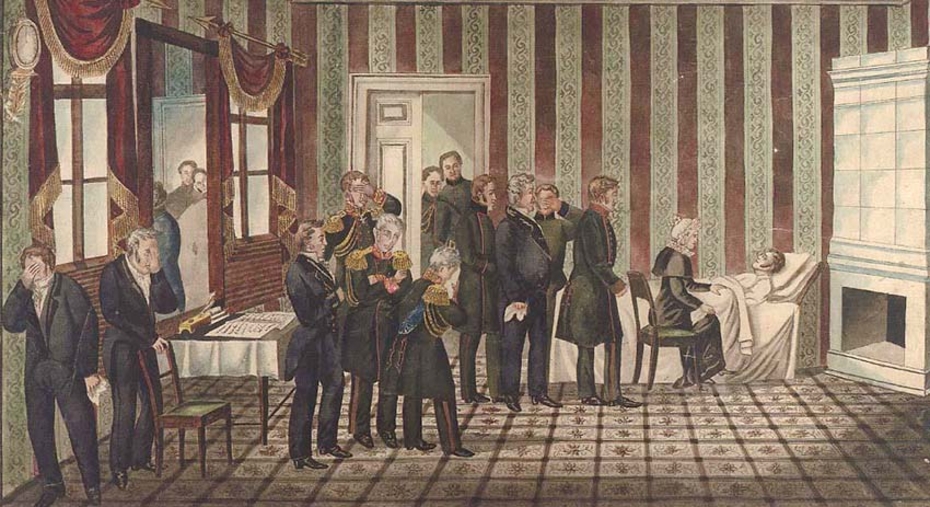

Смерть Александра I в Таганроге

Смерть Александра I в Таганроге

Кажется, что, пустившись в путешествие, конечной точкой которого стал Таганрог, Александр бежал от требовавших неотложного решения проблем. Разгромить общества будущих декабристов значило окончательно отречься от своего либерального прошлого — пойти на это ему, судя по всему, было тяжело. В Таганроге он и умер, и вскоре возникла легенда о том, что император ушел от власти и себя самого, и ушел в народ.

А вскоре в столице империи вспыхнул подавленный с большой кровью военный мятеж, и новый император начал исправлять огрехи предыдущего царствования.