28 сентября 1783 года родилась Надежда Дурова — героиня войн с Наполеоном, первая в России женщина-офицер, писательница, человек необыкновенной судьбы, которой восхищались современники. Она совершила немыслимый поступок — ушла в армию и долгое время служила в кавалерии, пройдя путь от рядового до офицера. Дурова сражалась во множестве битв, была адъютантом князя Кутузова — победителя Наполеона, стала ветераном трех войн и прожила очень долгую жизнь, навсегда войдя в историю России. О судьбе этой удивительной женщины — в материале NEWS.ru.

Детство

Надежда родилась в семье отставного пехотного офицера Андрея Васильевича Дурова — человека из захудалого дворянского рода, вышедшего в отставку и служившего градоначальником в далеком Сарапуле Вятской губернии. Ее мать Анастасия Александрович — дочь богатого полтавского помещика. Уже занимаясь литературой, Дурова придумала себе очень романтическую биографию, в которой были отец — гусарской офицер, мать, вышедшая за него вопреки воле родителей, бегство из имения, детство, проведенное в скитаниях по гарнизонам, и старый гусар в роли воспитателя. На самом деле ничего этого не было, и маленькая Надежда мирно росла в Сарапуле, где ее отец Андрей Дуров занимал важный чиновный пост.

Первые годы жизни Дуровой прошли в Малороссии, где в Белевском пехотном полку, а затем в Полтавском легкоконном полку служил ее отец. В возрасте пяти лет она покинула раздольные степи юга и отправилась с родителями на холодный север, в маленький провинциальный Сарапул. Андрей Дуров не имел поместья, был честным человеком и взяток не брал, отчего большой семье (а у Дуровой было еще несколько сестер и младший брат) приходилось экономить на всем.

Надежда получила домашнее образование, денег на гувернера не было, поэтому обучение ограничилось чтением и письмом. Но она много читала, чем сильно поправила свои знания, а заодно выработала хороший литературный стиль.

Рукоделие, кулинария и прочие умения, которым обучали девочек, Надежде совершенно не нравились, так что она их игнорировала, вызывая недовольство матери. Ну и, разумеется, Надежда выучила обязательный для благородного сословия того времени французский язык, на котором не только свободно общалась, но даже писала стихи. Еще она неплохо говорила по-польски, возможно, изучив этот язык во время военной службы.

В юности любимым развлечением Дуровой стали поездки верхом. Отец подарил ей черкесского жеребца по кличке Алкид. С ним она по-настоящему подружилась, очень часто сбегая в конюшню от домашних забот и придирок.

Как-то раз Надежда с подругами на Рождество гадала о будущем женихе. Девушки вышли из дома, и как только зеркало, в котором она должна была увидеть смутный образ будущего, перешло в руки Дуровой, к ней внезапно подбежал Алкид, выпущенный конюхом на прогулку во двор. Подруг это чрезвычайно развеселило, а Надежда, как вспоминала позже, именно тогда решила, что ее будущее будет связано с кавалерией.

Ездила Надежда замечательно, причем использовала мужское седло, что было в то время настоящим моветоном. Продолжительные занятия конным спортом превратили Надежду в настоящую амазонку, державшуюся на коне лучше многих мужчин.

В 1801 году в возрасте 18 лет Надежда Дурова по воле отца вышла замуж за скромного чиновника Сарапульского земского суда Василия Чернова. В 1803 году у нее родился сын, названный Иваном, в этом же году Василий Чернов исчезает из всех документов. По всей видимости, он внезапно скончался, тем более что позднее Надежда Дурова писала о себе как о вдове, но это лишь предположение, судьба мужа Дуровой нам неизвестна. В результате Надежда вернулась в отцовский дом вместе с маленьким сыном. Там она скучала, не зная, чем заняться, и опять много времени посвящала конным поездкам.

И тут судьбу будущей кавалерист-девицы кардинально меняет случай. К тому времени в Сарапуле гарнизоном стоял Донской казачий полк майора Балабина. Его прислали «для истребления разбоев, воровства и грабежей», что частенько случались по Сибирскому тракту, на котором находился город. Здесь обычно рассказывают еще одну романтичную историю о молодом казачьем есауле Балабине, в которого влюбилась юная Надежда и который помог ей бежать. Реальная история была куда прозаичной, но не менее интересной.

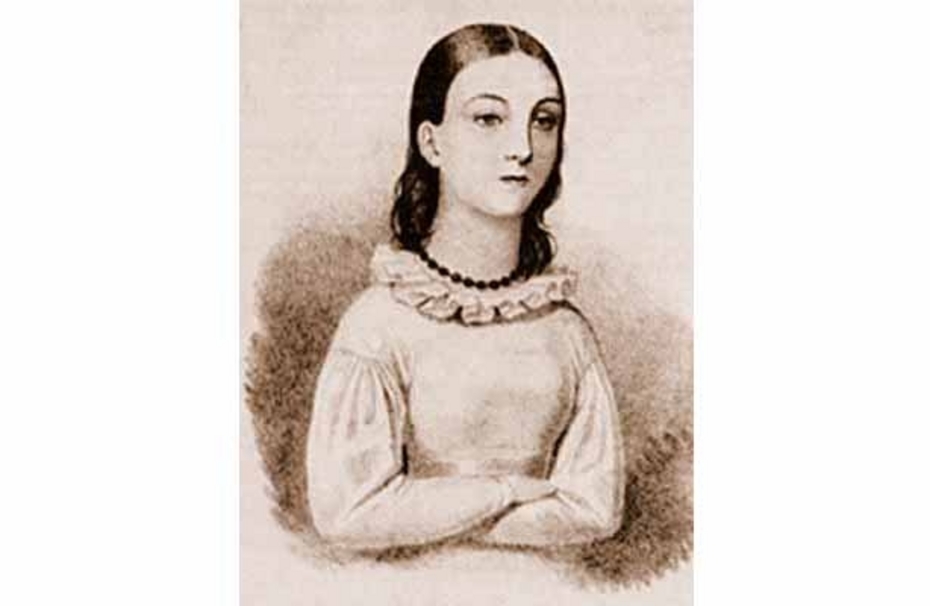

Надежда Дурова в молодости

Надежда Дурова в молодости

Казачество

Майор Степан Балабин, потомственный казак, начавший службу рядовым и получившим в конце карьеры генеральский чин, знал Надежду не первый год, ведь он как командир казачьего полка был вхож в дом ее отца-градоначальника. Конечно, его образ очень далек от несуществующего есаула, да и было ему в тот момент под 50 лет, он был давно женат и имел четверых детей. Как-то раз ранней весной 1807 года Балабин обмолвился Надежде, что, видимо, скоро его полк будет выступать в поход на войну.

Это было очень тяжелое время. Русская армия вступила в новую кампанию против Наполеона, после того как ее главный союзник Пруссия была разгромлена в сражениях под Йеной и Ауэрштадтом. Остатки прусской армии во главе с королем отступили в Восточную Пруссию, куда вскоре прибыли основные русские силы.

Командующий генерал Леонтий Беннигсен 26 декабря 1806 года свел вничью бой с французами при Пултуске и увел армию из-под удара Наполеона, чтобы перезимовать, пополнить войска и подготовиться к кампании 1807 года. В январе 1807 года состоялось кровопролитное сражение под Прейсиш-Эйлау, снова закончившееся ничьей. Известия об этом быстро проникли в Россию, а майор Балабин отправился на Дон, где ему надо было принять под командование Атаманский полк, считавшийся вторым по почету казачьим полком русской армии.

Вместе с ним погостить на Дон отправилась Надежда. Она даже не спросила разрешения у отца и тяжелобольной матери и тайком уехала с казачьим обозом вместе с семьей Балабина. Проведя пару месяцев на Дону, Дурова поняла, что ей очень нравится вольная армейская жизнь.

Она раздобыла мундир казака и попыталась записаться в войско. Брали на службу тогда охотно — русская армия несла тяжелые потери и поэтому у желающих даже не спрашивали документы, достаточно было честного слова. Но тут Надежда столкнулась с проблемой, решить которую не смогла: казачьи офицеры традиционно носили усы и бороды, да и ее хрупкое телосложение слишком разительно отличалось от атлетических фигур донских казаков, что с детства упражнялись не только в верховой езде, но и в рубке саблями.

Вот что писала Дурова в своих «Записках»:

Хозяйка смотрела на меня, не сводя глаз: «Как мало походите вы на казака! Вы так белы, так тонки, так стройны, как девица! Женщины мои так и думают; они говорили уже мне, что вы переодетая девушка». Я очень видела, что казачий мундир худо скрывает разительное отличие мое от природных казаков; у них какая-то своя физиономия у всех, и потому вид мой, приемы и самый способ изъясняться были предметом их любопытства и толкования; единообразная бездейственная жизнь сделалась мне несносна; я решилась уехать и отыскивать армию.

Но выход был найден. Атаманский полк, с которым она шла на фронт в Восточную Пруссию, остановился в Гродно. Там в это время находился на пополнении Польский уланский полк, набирал добровольцев, чтобы восполнить потери последней кампании.

Надежда Дурова

Надежда Дурова

Рядовой Соколов

Дурова убавила себе возраст, сказав, что 1790 года рождения (чтобы стать 16 летним дворянином и объяснить тем самым свое хрупкое телосложение и отсутствие усов). Но главной причиной выбора стал тот факт, что в уланах служили рядовые «дворянского звания» (их называли товарищи), так вот при вербовке товарища он не подвергался освидетельствованию. Так что можно было не беспокоиться о разоблачении, которое иначе случилось бы на первом же врачебном осмотре.

К тому же Польский уланский полк был кавалерийским, а значит, Дурова легко могла продемонстрировать все свое умение верховой езды. Служба товарищем была значительно легче, чем простым рядовым, к ним относились как к будущим офицерам (и быстрее производили в следующие чины) и не обременяли тяжелой работой, что тоже могло составить проблему для хрупкой юной женщины.

В своих мемуарах Дурова очень подробно описала историю записи в полк:

Ротмистр Казимирский лет около пятидесяти, имеет благородный и вместе воинственный вид; добродушие и храбрость дышат во всех чертах приятного лица его. Когда я вошла, то он, видно сочтя меня за казацкого офицера, вежливо поклонился и спросил: «Что вам угодно?» Я сказала, что желал бы служить в Конном Польском полку и, узнав, что ему поручено комплектовать этот полк, пришел просить о принятии меня на службу. «Вас на службу в Конный Польский полк! — сказал ротмистр с удивлением, — вы казак, принадлежите к войску Донскому и в нем должны служить». — «Одеяние мое вас обманывает; я русский дворянин и, следовательно, могу избирать род службы, какой хочу». — «Можете ли доказать это?» — «Нет! Но если вам угодно поверить одному слову моему, что я точно русский дворянин, то я буду уметь ценить такое снисхождение и по окончании кампании обязываюсь доставить в полк все, что нужно для подтверждения справедливости слов моих». — «Сколько лет вам? Как ваша фамилия?» — «Мне семнадцатый год, фамилия моя Дуров». Ротмистр оборотился к одному офицеру своего полка: «Как думаешь? Принять его?» — «Как хотите, почему ж и не принять, теперь война, люди надобны, а он обещает быть молодцом». Ротмистр оборотился ко мне: «Согласен поверить вашему слову, Дуров!»

Итак, назвавшись Александром Соколовым, дворянином из Пермской губернии, Надежда была зачислена в штат уланского полка и попрощалась со своим невольным сообщником Степаном Балабиным. Казачий офицер поддержал ее стремление послужить отечеству, но попросил все-таки написать домой, чтобы рассказать родителям о побеге и решении пойти в армию. Помощь родителей не помешала бы Соколову, ведь как только придет время получить офицерский чин (а на войне это может произойти очень быстро), молодому улану потребуются документы, подтверждающие его личность.

Первые два месяца рядовой Соколов посвятил обучению армейской жизни. Утро начиналось в 5–6 утра в конюшне, где каждый улан должен был тщательно вычистить и накормить свою лошадь. Затем до полудня шли эскадронные учения в конном или пешем строю, где надо было постигнуть науку владеть длинной кавалерийской пикой, метко стрелять из пистолета, рубиться саблей и в точности выполнять приказы командира на поле боя.

После занятий следовал обед, короткий отдых, а далее — снова чистка лошадей, выгон их на водопой, ужин и сон. Дурова вспоминала, что ужасно уставала на учениях. Пика и сабля были очень тяжелы для ее тонких женских рук. Несколько раз, не удержав саблю, она била себя ею по голове, к счастью, удары пришлись обухом клинка, Надежда не пострадала. Она отмечала, что скорее была готова пораниться, чем показать сослуживцам свою слабость.

Но вот обучение закончилось, все новобранцы были приведены к присяге, и Дурова наконец надела уланский мундир. Он был сделан в традициях польского национального костюма и отличался яркостью. Темно-синяя фрачная куртка с малиновыми воротником, обшлагами и лацканом. На плечах ярко выделялись белые эполеты, а на голове красовалась польская шапка с четырехугольным верхом, обтянутым малиновым сукном и большим белым султаном из петушиных перьев.

Надежда Дурова

Надежда Дурова

На войне

Надежда попала в эскадрон поручика Константина Босняка. Ему было всего 20 лет (моложе Дуровой!), он получил прекрасное образование, учился в Пажеском корпусе и, хотя мог служить в гвардии, предпочел записаться в армейскую кавалерию. Поручик оказался очень добрым командиром, он совсем не придирался к юному товарищу Соколову и даже выделил ему (как дворянину) комнату в офицерском доме.

Прошло совсем немного времени, и Дурову перевели в 1-й эскадрон полка, куда набирали лишь самых лучших солдат. Видимо, кавалерист-девица смогла преодолеть проблемы с оружием, которые преследовали ее в начале службы.

Уже 4 июня 1807 года Польский уланский полк участвовал в бою под Гутштадтом. Там Дурова проявила себя с самой лучшей стороны. Она несколько раз храбро ходила в атаки на кавалерию французов. В выигранном русскими следующем сражении при Гейльсберге уланы врубились во фланг наступающей французской кавалерии. Дурова чудом избежала гибели — французская граната упала прямо под копыта ее коня, но верный Алкид заметил опасность и мощным прыжком отнес свою всадницу в сторону от взрыва.

Отличилась Надежда и в последнем бою этой войны под Фридландом.

В этом жестоком и неудачном сражении храброго полка нашего легло более половины! Несколько раз ходили мы в атаку, несколько раз прогоняли неприятеля и, в свою очередь, не один раз были прогнаны! Нас осыпали картечами, мозжили ядрами, а пронзительный свист адских пуль совсем оглушил меня! — вспоминала Дурова.

При отступлении к Тильзиту Дурова в царившем беспорядке отстала от полка и чуть не потеряла свою лошадь. После подписания Тильзитского мира война окончилась, и Польский уланский полк отправился в Россию на свои квартиры под городом Вильно.

Началась мирная служба. Она была проста и довольно однообразна. Как только начинались осенние дожди и холода, солдаты и офицеры размещались по домам местных жителей (собственные казармы тогда имелись только у гвардии), а с началом летнего тепла выходили в летний лагерь, где проводили несколько месяцев, занимаясь полевыми учениями.

К этому времени, чтобы не вызывать подозрений у сослуживцев, Дурова научилась курить трубку с крепким табаком. Но, несмотря на предосторожности (Соколов ходил мыться на реку, расположенную вдали от лагеря полка), ее личность все же была раскрыта.

Причиной стало письмо, отправленное отцу перед самым сражением у Фридланада, тогда все солдаты готовились к смерти, и Дурова решила все-таки поведать родителю о своем поступке. Андрей Дуров считал, что его дочь утонула и уже не чаял увидеть ее живой, поэтому, получив письмо, немедленно обратился к властям с просьбой отыскать пропавшую дочь и вернуть ее домой.

Слухи о кавалерист-девице дошли до самого императора Александра I. Он был настолько удивлен, что захотел лично встретиться с Дуровой. По приказу императора, не раскрывая инкогнито, Соколова доставили в Санкт-Петербург.

В декабре 1807 года Дурова дважды встречалась с Александром I в Зимнем дворце. После подробнейших расспросов император принял решение: не препятствовать Дуровой служить в армии. Так Соколов получил новую фамилию — Александров (в честь императора), был переведен в Мариупольский гусарский полк (в Польском уланском слухи о кавалерист-девице распространились довольно широко) и награжден Георгиевским крестом за спасение офицера под Гутштадтом. Но главной наградой стал первый офицерский чин — Дурова теперь называлась «корнет Александров».

Только приехав в новый полк, Надежда получила известие о смерти матери. Она испросила отпуск и вернулась в отцовский дом, где провела два года, улаживая семейные дела. Затем корнет Александров вернулся на службу, но в гусарах не задержался — мундир, расшитый золотом, был не по карману небогатой Дуровой, и она перевелась снова в уланы, теперь уже в Литовский полк. В Отечественную войну 1812 года Александров получил следующий чин — поручика.

Дом-музей Дуровой Н. А

Дом-музей Дуровой Н. А

Дурова храбро сражалась под Смоленском, в Бородинском сражении дралась в самом опасном месте — на Семеновских флешах. После сдачи Москвы она явилась к Кутузову и попросилась в его штаб адъютантом. Полководец знал тайну Александрова и не стал отказывать кавалерист-девице, которой покровительствовал сам император.

Пройдя курс лечения от тяжелой контузии, Дурова вернулась в русскую армию во время заграничного похода 1813–1814 годов. Она продолжила службу до 1816 года. Причиной отставки стало то, что известия о тайне Александрова постепенно становились предметом сплетен. Обсуждения своей личности в офицерской среде Дурова совсем не желала, она покинула Литовский уланский полк и отправилась домой в Сарапул.

Там она вела весьма эксцентричную жизнь — требовала, чтобы ее называли мужским именем, носила мундир отставного офицера кавалерии, писала книги и, пока позволяло здоровье, охотно танцевала на балах в роли кавалера. Она прожила очень долгую жизнь, до конца дней сохраняя бодрость и твердость духа. Надежда Дурова скончалась в 82 года в городе Елабуге, где жила в собственном доме, купленном на литературные гонорары. Ее похоронили с воинскими почестями, положенными офицеру Русской императорской армии.

Интересно, что Дурова не была единственной женщиной в армии тех времен. Романтическая эпоха наполеоновских войн позвала на службу Марию-Терезу Фигер, известную под прозвищем Мадам Сен-Жан. Она храбро служила в 9-м драгунском полку с 1793 до 1815 год и ушла из армии, не в силах перенести отстранение от власти Наполеона, которым искренне восхищалась. В Пруссии отличилась Элеонора Прохазка, она вступила в добровольческий корпус фон Лютцова, сражалась в конно-егерском эскадроне и погибла в боях за освобождение Германии в 1813 году.