Торговлей с Китаем и Азией российские императоры грезили уже в XVIII веке. Но с караванной торговлей дело не сложилось. Поход Бековича-Черкасского в Хиву закончился провалом. А для того чтобы вести дела через Монголию или Приамурье, не хватало людей и средств. Всё это появится в середине XIX века, когда деятельный и одержимый Тихим океаном генерал-губернатор Николай Муравьёв возьмёт в свои руки дело колонизации дальневосточных территорий.

Две пули для панды

В середине XIX века Российская империя начала быстрое колониальное освоение своего азиатского пограничья. Причин, строго говоря, было две.

Во-первых, после помощи османским султанам против египетского хедива Мухаммеда Али и заключения мирного договора 1833 года Петербург взял курс на подчинение и расчленение Турецкой империи. Именно Николай I был тем человеком, который раскрутил тезис о «больном человеке Европы». Мол, достаточно надавить — и подбирай куски.

Во-вторых, Россия стремилась найти незамерзающие порты в Тихом океане, чтобы по примеру Англии и Франции начать освоение Китая. Наиболее ярким проводником такой политики стал генерал-губернатор Восточной Сибири и любимчик Николая I граф Николай Муравьёв. За свои колониальные достижения граф в конец 1850-х станет Муравьёвым-Амурским.

Портрет графа Николая Николаевича Муравьева-Амурского кисти К. Е. Маковского

Портрет графа Николая Николаевича Муравьева-Амурского кисти К. Е. Маковского

Действовать надо было быстро, так как маньчжурская империя трещала по швам. Первая опиумная война 1839–1842 годов, открывшая ряд портов Китая иностранным торговцам и давшая им права экстерриториальности (неподсудности местным органам власти), была серьёзным ударом по легитимности китайских императоров. В 1842–1849 году произошло более 100 восстаний, часть которых шла под лозунгом восстановления «истинно китайской династии Мин».

Дальше в Китае было только хуже. Власти южных провинций не согласились с подписанными договорами и стали вести собственную политику. Соглашения с иностранными торговцами постоянно срывались. Настоять на их выполнении Пекин не мог, так как страна была фактически разрезана пополам восстанием Тайпинов. И тут в 1856 году таможня конфисковала китайское судно «Эрроу», шедшее под британским флагом. На нём обнаружился опиум и прочая «запрещёнка».

Китайские чиновники приняли решение конфисковать груз и арестовать судно. Лондону и Парижу это было только на руку. Они получили отличный повод вспомнить Пекину все прегрешения и показательно его наказать. Благо после не самого удачного завершения Крымской войны 1853–1856 годов перед общественным мнением своих стран надо было срочно реабилитироваться.

Опиумные войны

Опиумные войны

Срочно нужная «маленькая колониальная война» быстро стала победной. Хотя, конечно же, было всякое — взятие порта Дагу в 1858 году длилось целую неделю. Но зато всегда можно было сказать, что делалось это малыми силами — британский контингент составлял 11 тысяч войск, французский — не больше. К 1860 году в Петербурге поняли, что дело для Китая пахнет керосином. А это уже угрожало позициям Российской империи на Дальнем Востоке.

И Азия тоже нужна

В 1849 году в Петербурге появляется Амурский комитет (изначально — Гиляцкий). Суть его была довольно простой. Ведущие министры империи во главе с императором проектировали политику империи на Тихом океане.

Для проникновения в Азию был нужен порт. С этим у России не заладилось сразу же. Больших военных сил на Дальнем Востоке не было. Заведённый было на Камчатке порт Петропавловск (будущий Петропавловск-Камчатский) был слишком мал для успешной океанической торговли. К тому же он находился далеко от торговых потоков, которые сходились все на юге Китая. Из-за рельефа Камчатского полуострова по материку к нему было невозможно добраться — только по Охотскому морю.

Петропавловск был не просто мал — он замерзал. Лёд сходил к маю, а уже в октябре появлялся снова. Граф Муравьёв, генерал-губернатор Восточной Сибири, при каждом удобном случае настаивал перед царём о необходимости завести на Тихом океане нормальный незамерзающий порт.

Для этого надо было контролировать такие реки, как Амур и Уссури. Но это была серая зона, которая формально не принадлежала ни Китаю, ни России. Её, согласно Нерчинскому договору 1689 года между двумя странами, следовало разграничить. Пекин, однако, постоянно отказывался от этого. Ему это было не нужно — там обитали его данники, а если даже и независимые народы, то они оказались буфером на пути «северных варваров». А у России на передел территорий не хватало сил, средств и людей.

Эх, Муравьёв, ты, право, когда-нибудь сойдешь с ума от Амура! — заявил во время очередного разговора графом Николай I.

Николай I

Николай I

Но генерал-губернатор был одержим захватом Амура и не унимался. С его подачи Петербург стал изучать — нельзя ли принять в подданство местные народы, например, гиляков? И если их вожди согласятся, то как бы при этом выбить согласие у Китая?

Наконец в 1849–1855 годах Муравьёв начал сплавы по Амуру пароходов и парусных судов с казаками. С одной стороны, силу имперского присутствия показать. Сработало, местные маньчжурские чиновники были впечатлены. Особенно когда парочка пароходов, построенных на Амуре, давали залпы. С другой стороны, наметить опорные пункты. Ведь пока Китай был занят подавлением многочисленных народных восстаний и боролся с иностранной интервенцией, неконтролируемые и незаселенные гигантские территории к северу и востоку от Амура и Уссури мало интересовали пекинских чиновников.

Помощь с освоением оказала, как ни странно, Крымская война. Неудачная осада Петропавловска со стороны англо-французской эскадры в августе 1854 года привела к тому, что в мае 1855 к порту подошла на порядок более подготовленная эскадра союзников. Однако порт был к тому моменту срыт, а население эвакуировалось по морю. Эскадра бросилась в погоню и сумела загнать российские корабли в Татарский пролив между Сахалином и континентом.

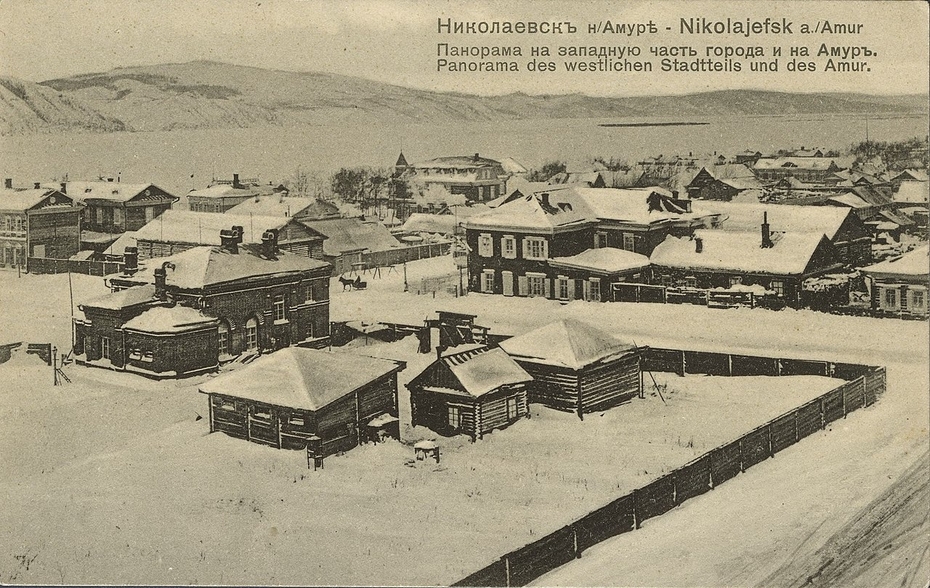

Николаевск-на-Амуре

Николаевск-на-Амуре

Англичане, которые руководили погоней, полагали, что Сахалин — это не остров. Но в 1850 году российские путешественники доказали своими плаваниями обратное. Теперь эвакуированным жителям и гарнизону порта это спасло жизнь. Они прошли проливом и высадились на тихоокеанском побережье. Именно эти люди, вместе с казачьими партиями Муравьёва станут основателями города Николаевска-на-Амуре в 1856 году. Конечно, этот город можно было бы назвать «портом», но — на тихоокеанскую цитадель империи, на ворота в Азию, он категорически не годился. Не то место и не тот размах.

Осознавая это и видя катастрофическое для Китая развитие очередной опиумной войны против Британии и Франции, Муравьёв активизировался. С 1855 года на территорию Приморья в добровольно-принудительном порядке засылаются казаки и государственные крестьяне. Один за другим встают опорные пункты, которые через несколько десятилетий станут городами.

Воспользоваться моментом

Время Петербург выбрал подходящее. Южный сосед, Империя Цин, продолжала своё падение, так что не обращала внимание на русскую колонизацию как бы «своих» земель. Эвакуация из Петропавловска гарнизона, наличие нескольких пароходов на Амуре, да ещё казачьи сотни, которые пересылались из Сибири, создали явный военный перевес в Приморье в пользу России. А губернатор Муравьев, которому Питер дал карт-бланш на ведение переговоров с Китаем, стал уже угрожать войной.

В Пекине серьёзно забеспокоились. Не хватало ещё одного европейского вторжения, на этот раз с севера. Поэтому решили удовлетворить требования Петербурга и отдать ему земли к северу от Амура. Тем более что Муравьёв блефовал. Никакой войны против Китая никто вести не собирался. Более того, в Петербурге опасались того, что Пекин слишком быстро сдастся Лондону и Парижу и вот тогда у тихоокеанских границ России появится её самый жёсткий соперник — Британия.

Блеф стал понятен после заключения неравноправных Тяньцзиньских договоров 1858 года. Согласно им по реке Амур плавать могли только маньчжурские и российские суда. Но параллельно этому Амурский комитет решил поставить Китаю 10 тысяч винтовок и несколько орудий, а также военных инструкторов.

Благовещенск (Усть-Зейск)

Благовещенск (Усть-Зейск)

Но военного союза не получилось. В Пекине отказались ратифицировать подписанный договор. На повестке дня замаячила война с Китаем, которую Петербург не хотел от слова совсем. Российский посол Николай Игнатьев в ответ на действия Пекина сделал финт: просто ушёл к англо-французским войскам, которые стояли под столицей Китая.

После этого маньчжурские чиновники буквально упросили Игнатьева стать посредником на переговорах с европейцами. В ответ на то, что Пекин не взяли и династию не перевесили на стене Запретного города, маньчжуры не только ратифицировали договор 1858 года, но и согласились разграничить территории в Приморье. Новый Пекинский договор 1860 года отдавал Уссурийский край России. К этому времени был основан Владивосток — будущие российские ворота в Азию на Тихом океане.