11 декабря 1699 года царь Петр I собственноручно нарисовал на листе бумаги белый флаг с синим косым крестом, написал слова «Святой Апостол Андрей Первозванный землю русскую светом Христова учения просветил», после чего поставил свою подпись. Так появился Андреевский флаг, ставший флагом русского военного флота и одним из самых любимых в народе символов России.

Первый морской флаг

В России впервые озадачились вопросом, какой же флаг поднимать на военных кораблях, в 1667 году, за 30 лет до Петра I. Именно тогда вышел царский указ, приказавший строить в селе Дединово на реке Оке фрегаты для «для посылок из Астрахани на Хвалынское море».

Дело было очень важное — в низовьях Волги и на Каспийском море тогда имелось множество разбойников, от донских и уральских казаков, как они говорили, «ходивших за зипунами», до откровенных разбойников с Кавказа. Все они располагали быстрыми маневренными лодками, отлично подходящими для абордажного боя. Это позволяло внезапно нападать на купеческие корабли, грабить их, мешая международной торговле, приносившей большие доходы не только купцам, но и государственной казне. Для борьбы с лихими речными пиратами и планировалось создавать русский флот.

Что особенно интересно, это была уже вторая попытка. Первый военный корабль, построенный в России, появился еще в 1636 году. Его имя было «Фредерик», а построили его голштинские купцы все с той же целью: обезопасить торговлю по Каспию и Волге. Но «Фредерик» ходил под флагом герцогства Гольштейн, поэтому хотя и был построен в Нижнем Новгороде при участии русских мастеров и оснащен русской командой, все-таки считался иностранным кораблем. А вот новые корабли в 1667 году уже должны были поднять русский флаг.

И тут внезапно выяснилось, что у русского царства флага не существует. Точнее, флаги-то были, и немало, но это были скорее торжественные боевые хоругви, с которыми в бой шли русские полки. Их изготавливали из парчи, бархата и шелков, богато расшивали золотом и серебром, украшали изображениями святых и геральдических существ, в том числе русского двуглавого орла.

Поднимать такие флаги над кораблями в Европе было не принято. Требовался простой, легко опознаваемый и заметный издалека флаг, в котором имелись бы только сочетания национальных цветов, но никакой излишней, вычурной символики.

Поэтому голландский корабел Ян ван Сведен запросил в Москве, во-первых, ткань для пошива флагов, а во-вторых, разъяснения «а цветами те все [ткани], как великий государь укажет; только на кораблях бывает, которого государства корабль, того государства бывает и знамя».

Дело решалось не быстро. Наконец, в апреле 1669 года, после долгих совещаний при царском дворе поступило указание выслать на верфь в Дединово должное количество самой лучшей, закупленной на Востоке ткани красного, белого и голубого цветов. То есть с цветам военно-морского флага уже определились. Осталась одна загадка — как именно эти три цвета изображались на флагах.

В конце апреля из Москвы поступило уточнение: назначить капитаном первого фрегата иноземца на русской службе Давида Бутлера, корабль назвать «Орел», в честь государственного герба, а орлов изобразить на носу, корме и флагах. Цвет орлов не указывался, но скорее всего они должны были быть золотыми, подобно золотому орлу на белом «царском» знамени, под которым в бой шел правитель России.

Ранее считалось, что флаг был с голубым прямым крестом, на котором помещался золотой орел и бело-красными углами, немного напоминая флаги Дании и Швеции, с которыми русские тогда чаще всего сталкивались на Балтике. Но в последние годы исследователи на основании изученных изображений русских кораблей конца XVII века выдвинули более обоснованную гипотезу. Вероятно, флаг почти копировал флаг Голландии (капитан Бутлер был голландцем), то есть был красно-бело-синим (именно такой порядок цветов приводится в царском указе), отличаясь от него золотым орлом в центре полотнища.

Позднее, уже при Петре I, документы фиксируют «флаг царя Московского», который поднимался над кораблями, где находился Петр. У него порядок полос уже точно такой же, как у привычного флага России, — бело-сине-красный, но в центре тоже изображался золотой гербовой орел.

«Новое в России дело», художник Ю. Кушевский

«Новое в России дело», художник Ю. Кушевский

Андрей Первозванный — просветитель Руси

Следующий шаг к появлению русского морского флага был сделан Петром I в 1698 году, когда было решено учредить, а точнее, возобновить в России орден Святого апостола Андрея Первозванного. Петр обращал очень большое внимание на личность и деяния этого христианского святого. Ведь по древнейшему преданию именно апостол Андрей стал просветителем будущей Руси, побывав среди племен скифов-пахарей, что обитали в долине реки Днепра и проповедовал им слово божие.

Русские летописи рассказывали легенду, что после того как апостолы разошлись по миру, Андрей Первозванный отправился на север. Он добрался до Крыма, затем поднялся по Днепру, оказался на месте будущего Киева, где предрек, что на горах, окружающих реку, в будущем воссияет благодать, а затем отправился в Новгород, где построил храм, в котором оставил свой посох. И уже из Новгорода, вокруг Европы, апостол отправился в Рим на корабле.

Историки церкви и богословы до сих пор спорят, насколько реалистично летописное «Сказание о хождении апостола Андрея на Русь». Но даже если это не более чем красивая легенда, каких много в мировой истории, сложно отрицать, что в России имя Андрея Первозванного почитается особо.

В 67 году в греческом городе Патры апостол Андрей был схвачен римскими властями и казнен как распространитель учения, которое официальные власти считали ложным и вредным для государства. Андрея казнили на необычном, косом кресте и не стали прибивать к дереву руки и ноги, вместо этого привязав их, чтобы дольше мучился. Два дня Андрей Первозванный проповедовал горожанам с креста, несмотря на удушающую жару и жажду. С тех пор косой крест получил название Андреевского.

Распятие апостола Андрея

Распятие апостола Андрея

Орден Андрея Первозванного

На другом конце Европы, в холодной горной Шотландии апостол Андрей тоже считался небесным покровителем этой страны (на синем флаге Шотландии мы видим белый Андреевский крест). Сохранилась легенда, что шотландский король Эохайд учредил в честь этого святого рыцарский орден, то ли в память победы над врагами англосаксами, когда небо озарилось огромным Андреевским крестом, то ли в честь союза Шотландии с императором Запада — Карлом Великим.

Эта легенда совсем неправдоподобна, потому что рыцарские ордена появляются в Европе лишь после Крестовых походов, а не в VIII столетии, как утверждают шотландцы. Но, как бы ни обстояли дела, рыцарский орден в честь Андрея Первозванного был, и назывался он «орден Чертополоха», в честь символа Шотландии, означающего, что победить шотландцев столь же сложно, как голой рукой схватить шипастый стебель этого растения.

Орден несколько раз забывали и восстанавливали. В последний раз в 1687 году по приказу короля Англии и Шотландии Иакова II. Знаком ордена был медальон с изображением апостола Андрея с косым крестом и чертополохом.

Уже через год короля свергли собственные подданные, устроив «Славную революцию», по итогам которых династия шотландских Стюартов лишилась трона. Это создало очень привлекательную возможность для Петра I. Ведь в средневековье считалось, что рыцарские ордена не имеют связи с какой-то отдельной страной. Они принадлежат всему христианскому миру, хотя у каждого ордена может быть монарх-покровитель.

Вот Петр I и решил восстановить орден Андрея Первозванного в России, стать его покровителем и тем самым обзавестись рыцарским орденом, с традициями, уходящими в глубину веков, что было очень почетно.

«Андреевская» символика

Поскольку шотландский орден в очередной раз угас, Петр I распорядился восстановить его в России, дал знакам ордена новый облик — русского двуглавого орла с Андреевским крестом и голубую ленту — и начал награждать им своих сподвижников. В Англии на это отреагировали с неприязнью.

В 1703 году новая королева Анна тоже восстановила орден Чертополоха, и с тех пор пути этих двух престижнейших наград разошлись. И, надо признать, русский орден Св. Андрея поднялся куда выше шотландского. В эпоху Российской империи обладать им считали за честь самые великие правители мира.

Вместе с новой наградой в Россию пришла и «Андреевская» символика, среди которой первое место заняли косой крест и голубой цвет, присвоенный ордену. Размышляя о цветовой символике нового флага, Петр I неизбежно оставался в рамках культурных традиций.

Синими на Руси были небо, вода, мир. Голубой считался цветом Богоматери; белые и синие цвета выбрала себе русская православная церковь — на крестные ходы русские патриархи шествовали под голубыми балдахинами; белыми называл народ свою веру, царя и Отечество, свободным и открытым считался белый цвет, — писала историк, специалист по геральдике Надежда Соболева.

Поэтому царь экспериментировал с различным расположением бело-сине-красных полос и косого креста.

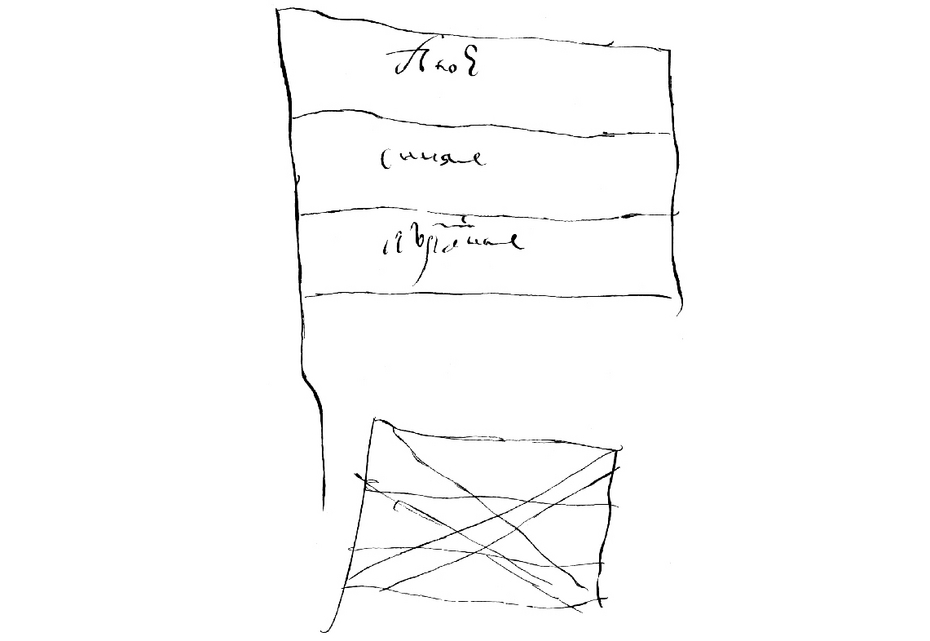

В итоге Петр I остановился на самом первом варианте Андреевского флага: бело-сине-красном с лежащим поверх синим косым крестом. Именно такой флаг был изображен на инструкции царя 1699 года, адресованной послу Емельяну Украинцеву, отправлявшемуся в Константинополь для заключения мира с Османской империей.

Именно такой флаг Петр I приказал поднять на русских кораблях, сопровождавших посла. Турки были поражены — впервые на Черном море у них появились достойные конкуренты и, устрашившись, охотно подписали мир. А Андреевский флаг был явлен другим державам в обстановке победных торжеств.

Проекты морских флагов, нарисованные лично Петром I

Проекты морских флагов, нарисованные лично Петром I

Рождение Андреевского флага

Но такой облик флага все еще не устраивал царя. Он казался ему избыточным, для флота требовался более строгий символ. В 1701 году зафиксирован экспериментальный белый флаг с Андреевским крестом черного цвета и узкими бело-сине-красными полосами сверху и снизу — тоже явно неудачное решение.

В 1709 году Петр отменил первую версию Андреевского флага и ввел новую, даже целых три. Он по британскому примеру установил особые флаги для эскадр адмирала, вице-адмирала и контр-адмирала. Цвета оставались привычные: белый, синий и красный, а вот в углу каждого флага (его называют «крыж») находился небольшой белый флажок с синим Андреевским крестом.

Примерно в 1712 году белый флаг главной эскадры стал делаться полностью белым с большим Андреевским крестом. В 1720 году морской стяг был описан в тексте Морского устава, действовавшего в флоте Российской империи аж до 1853 года:

Флаг белый, поперек этого имеется синий Андреевский крест, коим Россию окрестил он.

При императрице Анне Иоанновне цветные флаги эскадр были отменены вовсе, и на флоте остался лишь белый Андреевский флаг, очень быстро ставший его главным и любимейшим символом. При Петре же, в 1710 году, появился Адмиралтейский флаг, поднимавшийся на учреждениях высшего морского ведомства России. Он был тоже белый с четырьмя скрещенными синими якорями, то есть нес символику Св. Андрея.

В первой половине XIX века русский флот много воевал. В морском соборе в Кронштадте мы увидим немало фамилий моряков, погибших в боях сначала с Наполеоновской Францией, а затем с Османской империей. Противостояние с турецким флотом было особенно острым. Россия добивалась полного преобладания сил в Черном море и, наконец, при императоре Николае I достигла этой цели. Но за это пришлось сражаться.

И. К. Айвазовский. Пётр I при Красной Горке, зажигающий костёр на берегу для подачи сигнала гибнущим судам своим

И. К. Айвазовский. Пётр I при Красной Горке, зажигающий костёр на берегу для подачи сигнала гибнущим судам своим

Георгиевский морской флаг

В 1821 году греки восстали против турецкого ига. В январе 1822 года Национальное собрание провозгласило независимость Греции и приняло первую греческую конституцию. Но турки смогли мобилизоваться и начали понемногу теснить греков. Османский флот был гораздо сильнее греческого, состоявшего из наскоро переоборудованных лёгких судов.

Война за независимость затянулась, стала тяжелой и кровавой. Действия турок и их вассалов египтян в Греции, их демонстративная жестокость, вызвали возмущение в Европе. 6 июля 1827 года в Лондоне Россия, Великобритания и Франция подписали конвенцию, в которой обязались предпринимать совместные усилия для того, чтобы заставить османского султана признать независимость Греции.

Три страны должны были направить в Средиземное море свои эскадры для возможных действий против Османского флота. Султан отверг мирные предложения, и союзный флот приготовился к атаке.

20 октября 1827 года русско-британско-французская эскадра вошла в Наваринскую бухту в Греции, где под прикрытием береговых орудий находился египетско-турецкий флот адмирала Ибрагима-паши. С учетом береговых орудий и легких кораблей силы османов превосходили силы союзников, но на стороне европейцев была лучшая выучка экипажей и понимание того, что они сражаются за правое дело.

Русские линейные корабли оказались на главном направлении атаки и приняли на себя основной удар мусульман. Линейный корабль «Азов» под командованием капитана Михаила Лазарева вел бой с пятью османскими кораблями и вышел из него победителем.

В бою отличились те морские офицеры, что в недалёком будущем составят славу русского флота: Нахимов, Корнилов, Истомин и другие. В результате сражения союзники уничтожили весь египетско-турецкий флот, находившийся в Наваринской бухте. Таких побед до этого не знала история морских боёв.

Линейный корабль «Азов» за проявленную выдающуюся храбрость и стойкость экипажа получил в награду особое отличие — Георгиевский Андреевский флаг. Он отличался тем, что в центре креста помещался красный гербовой щит с изображением Св. Георгия Победоносца. С тех пор в русском флоте всегда был в строю корабль «Память Азова», на котором в память о подвиге предков поднимался этот флаг. Интересный факт — точно такой же флаг с 1819 года был отличием Гвардейского морского экипажа, одного из самых престижный формирований русской лейб-гвардии.

Второй корабль, удостоившийся гвардейского отличия, — бриг «Меркурий». Находясь под командованием капитан-лейтенанта Александра Казарского, 14 мая 1829 года он принял бой с двумя турецкими линейными кораблями, превосходившими русский бриг по силе и экипажу в десять раз! 18 пушек против 184.

Офицеры отказались сдаваться и приняли казавшийся безнадежным бой, во время которого, однако, с помощью умелых маневров и идеальной выучки команды «Меркурию» удалось уклониться от большей части залпов турецких пушек, в то же время нанеся османам столь серьезные повреждения, что их корабли были вынуждены выйти из боя и отступить.

Андреевский флаг и русская авиация

Удивительным образом судьба Андреевского флага оказалась связана с историей первого флага русской авиации. Это был новый род войск, создаваемый перед Первой мировой войной. К авиаторам предъявлялись особые требования, связанные с материально-технической частью, отчего среди них было немало военных моряков.

Вероятно поэтому, когда в 1912 году был утвержден флаг авиационных частей, им стало белое полотнище с русским морским гюйсом в крыже и черной эмблемой авиации — двуглавым орлом, держащим пропеллер, меч и гранату.

После 1924 года славная история Андреевского флага на время прервалась. До этого года он поднимался на кораблях белых армий и был спущен лишь после того, как Франция, где в порту Бизерта стояли эвакуированные из Крыма русские корабли, признала Советский Союз.

Его вновь подняли на наших кораблях 26 июля 1992 года, после того как флот Советского Союза прекратил существование.