К мысли о том, что российским женщинам нужно высшее образование, царская власть пришла не сразу. Определенным образом помогло поражение в Крымской войне 1853–1856 годов, когда престиж военных и самодержавной бюрократии упал очень сильно. Общество затребовало реформ, в том числе и в гендерной тематике. Но только в 1878 году в Петербурге наконец-то открылось первое высшее учебное заведение для женщин — Бестужевские курсы.

Поражение всему начало

Прологом к высшему женскому образованию стало поражение России в Крымской войне и французская литературная мода. Оноре де Бальзак совершил на страницах своих романов малозаметную революцию. Женщина «среднего возраста», в районе 30 и 40 годов, оказалась одной из действующих лиц. У неё оказались мысли, чувства, что самое потрясающее — она умудрялась идти против мнения «общества» в удовлетворении своих сексуальных желаний.

Это было неслыханно и стало немедленно модным. Напрасно некоторые критики метали громы и молнии, говоря, что всё это «звенящая пошлость» и женщина не может себя так вести. Гораздо больше было тех, кто называл Бальзака «Колумбом, который открыл сорокалетнюю женщину». Для читающей женской публики героини романов французского писателя в какой-то момент стали чем-то вроде ролевых моделей. Самостоятельность и независимость в проявлении чувств подводила к простой мысли: нет ничего нормального в том, что «естественными ролями» для женщины считаются роли матери и покорной жены.

Во времена Николая I такие настроения считались либеральными на грани радикальных. В подцензурной печати напечатать их было невозможно. Но всё поменяется после смерти «заморозившего» страну самодержца и военного поражения России.

Николай I

Николай I

Раз, и когда-то всесильный имперский режим оказался не настолько уж мощным. Россия, которая, как уверяла самодержавная пропаганда, уже более 100 лет не знала поражений, проиграла франко-британскому альянсу в Крымской войне. Окончательно потерпел фиаско и курс на братство абсолютистских монархий Восточной и Центральной Европы. Австрия и Пруссия заключили между собой с самого начала Крымской войны военный союз, фактически направленный против Российской империи. Получалось, что вся имперская военная и внешняя политики потерпели крах.

Для большинства читающей публики это заставило переосмыслить вообще весь путь, пройденный Россией с XVIII века. Поражение в войне переживалось как чудовищный национальный позор. Реформаторские настроения охватили буквально все образованные слои. Подрыв же провластного дискурса осуществил Александр Герцен, чей подпольный «Колокол» читали даже при дворе императора и требовали серьёзных реформ, что было неслыханным делом ещё каких-то 10 лет назад. Например, когда письмо министра финансов Егора Канкрина с острожным намёком на прекращение кавказской войны, из-за которой империи грозило банкротство, вызвало настоящий скандал.

После этого даже в официальных и полуофициальных газетах, по докладу шефа жандармов Василия Долгорукова в 1861 году, началась «эпидемия разоблачительства». Власть не ругал только ленивый.

Но настроений было мало. Крымская война оставила в бюджете государства большую брешь. Не то чтобы она и до этого была маленькой. Согласно тому же Канкрину, с 1845 года империя сводила свой бюджет с дефицитом в 50 млн рублей. К 1861 году, с учётом военных затрат, это более 460 млн рублей, долг России составил порядка 1 млрд рублей. Колоссальная сумма, которую внешние кредиторы соглашались обеспечивать только при одном условии: империя проведет радикальные реформы.

Что касается внутренних займов, то с ними всё было не очень. Население порядком обеднело. А дворянские семьи, среди которых и до войны было около 50% бедных, живущих в перезаложенных поместьях, не имели заначки, которую бы могли отнести в государственный банк. Да и нарождающаяся российская буржуазия поиздержалась, финансируя военные усилия империи, которая во времена Николая I пыталась переть по всем азимутам.

Для дворянок и женщин из «среднего сословия» финансовая бедность их семей ставила многих из них перед выбором: вести и дальше бедную и ничем не примечательную жизнь или же попробовать её изменить. Вокруг в империи менялось всё: отменялось крепостное право, газеты критиковали власть, молодежь массово увлекалась радикальными идеями, — проще говоря, капитализм широко шагал по стране, а значит, пришло время женской эмансипации.

Первые студентки

Осенью 1859 года в аудиториях Петербургского университета появились первые студентки. Это были дочери и родственницы очень влиятельных фамилий, например известного петербургского архитектора Корсини. Во втором семестре число женщин увеличилось. Поначалу это не вызвало реакцию властей, потому что студентки не претендовали на получение высшего образования. Да и в целом это не противоречило университетскому уставу 1835 года.

Скандал случился позже, когда комиссия, учреждённая весной 1861 года либеральным министром народного просвещения Евграфом Ковалевским, пришла к выводу, что женщинам надо позволить не просто посещать курсы и лекции, но и допускать к экзаменам. Что означало одно — получение высшего образования и защита докторских степеней.

Однако попытки образовательных реформ не понравились шефу жандармов, графу Долгорукову. Так что Ковалевского выперли с должности, учреждённые им прогрессивные воскресные школы, где кроме закона божьего изучались естественные дисциплины, были закрыты. А про реформы университетов никто даже не заикнулся.

На место ушедшего был назначен граф Ефим Путятин. Легендарная фигура, которая на фоне даже самых пламенных консерваторов считался просто-таки эталоном плазменного реакционера. Его попытки провернуть студенческую жизнь обратно, до времён Николая I, закончились первыми массовыми демонстрациями и беспорядками осенью 1861 года. В них участие приняли студентки-вольнослушательницы. Путятина за такое непотребство под окнами имперских присутствий отправили в отставку. Студенческих вожаков и активных агитаторов выкинули в ссылки, а правительство, увидав женщин на улице, в панике стало думать, как бы их обратно загнать на кухню и в церковь.

Открытый в 1863 году университет закрыл свои двери перед женщинами. Всё дело было в новом уставе высших заведений, который готовился несколько лет. При его подготовке борьба между консерваторами и либералами набрала такой оборот, что выплеснулась за пределы правительственных кабинетов. Так интеллигентская публика массово узнала, что женщинам нет нужды получать высшее образование. Потому что, по господствующей патриархальной логике тех лет, они просто глупые и физически не выдержат его получение.

Особенно витийствовал Егор фон Брадке. Дело в итоге дошло до того, что «развращённые» высшим образованием студентки сами же и подбили своих коллег мужского пола на беспорядки. Так-то бы, если поблизости не оказались эти «сосуды греха», студенты никогда бы не решились на противодействие мерам графа Путятина.

Но несмотря на это, именно в первой половине 1860-х годов при либеральном министре Александре Головине выросло число женских училищ, по окончании которых выпускницы могли становиться учительницами или гувернерками. Их теперь было 123, и в них обучалось более девяти тысяч женщин. Проблема, как обычно, была в том, что слушательниц не брали на работу по специальности. Во-первых, это считалось чем-то позорным. Молодая женщина в чужой семье — ну точно будет разврат. Нет, не мужчина будет приставать, а она сама залезет со всеми ногами на главу патриархальной семьи. Во-вторых, рынок был перенасыщен. Требовалось хотя бы разрешить женщинам занимать канцелярские посты и позиции офисных служащих. Но самой главной проблемой было недостаточное финансирование женских училищ, которые содержались на добровольные пожертвования и взносы.

Но заменить высшее образование такие училища не могли. Женщины стали добиваться открытия курсов, по окончании которых им бы присваивались корочки о получении высшего образования.

Заграница нам поможет

Первой попыткой создать некий аналог вуза стали Педагогические курсы 1863 года под руководством известного филолога Николая Вышнеградского (брата великого математика Ивана Вышнеградского, чьи теории до сих пор пьют кровь у студентов-первокурсников инженерных вузов). В 1855 году он сумел организовать Мариинские женские училища (средние учебные заведения для женщин из низов), а в 1862 году сумел выбить у власти их организацию по всей стране.

Более того, в 1865 году Комитет министров, подчиняясь экономической необходимости, допустили женщин на службу в телеграфное ведомство. К этому времени женщины массово работали в типографиях, мастерских, частных конторах промышленных предприятий и железных дорог. Но их карьерный потолок был низок. Для прорыва наверх нужно было высшее образование. Педагогические курсы должны были постепенно проторить дорогу для этого.

Лист из альбома к 25-летию Высших женских курсов. Санкт-Петербург, 1903 год. Фотоателье Карла Буллы. СПБГУ

Лист из альбома к 25-летию Высших женских курсов. Санкт-Петербург, 1903 год. Фотоателье Карла Буллы. СПБГУ

Но несмотря на покровительство отдельных представителей императорской фамилии, например Петра Ольденбургского, общество и консервативные министры смотрели на всё это как на нечто среднее между богадельной и борделем. Лучше всего отношение к такого рода курсам подытожил шеф жандармов Пётр Шувалов в 1870 году. По его мнению, все женщины, которые стремились получить образование, — это нигилистки. После чего шеф жандармов делает мощное обобщение — мол, эти студентки «гораздо вреднее, чем женщины открыто дурного поведения».

В нашем среднем небогатом сословии она только и будет мечтать о том, чтоб освободиться от родных и забыть о том, что ее назначение — выйти замуж, быть супругой, матерью и воспитательницею своих детей, — стращал Шувалов императора Александра II.

В 1866 году совместные усилия жандармов, иерархов православной церкви и высших сановников — рассадников «женского нигилизма» — привели к закрытию курсов. Вопрос о женском высшем образовании повис в воздухе. Власти откровенно пугались его.

Разрешился он банальным образом. Женщины из Российской империи любыми путями стали выезжать за границу, чтобы получить образование именно. Благо к их услугам были открыты двери Цюрихского университета, а также ряда французских и немецких вузов.

Такой подставы имперский режим не ожидал. Вместо того чтобы покорно просить, умолять, уговаривать официальный Петербург, женщины бежали в Европу. И там — пускались во все академические тяжкие.

Типичным, хотя и поздним примером этого была судьба Надежды Гернет. Она стала ученицей великого математика Давида Гилберта, защитила у него диссертацию в 1900 году. Её родители были выходцами из народовольческой среды. Отца несколько раз высылали в российскую глушь, где в итоге встретил свою жену, которая работала там учительницей. Гернет, как и огромное число будущих курсисток, росла в небогатой дворянской семье, в которой доброй традицией было костерить последними словами царя-батюшку, его порядки и державные скрепы. Нет ничего странного в том, что Гернет приняла обе революции 1917 года, а после подготовила целую плеяду блестящих советских математиков, в число которых входили Елена Вентцель (её учебник был, что называется, академическим бестселлером) и блестящая женщина-академик Пелагея Кочина.

Вернуть всех домой

В 1872 году император Александр II решил, что надо срочно прекращать отъезд женщин за границу. Была создана комиссия, в состав которой помимо министра народного просвещения всенепременно вошел шеф жандармов. В результате были открыты женские курсы при Медико-хирургической академии для обучения на акушерок в Петербурге, а в Москве — Высшие женские курсы для обучения педагогов для низшей и средней женских школ. Как говорится, не прошло и 10 лет.

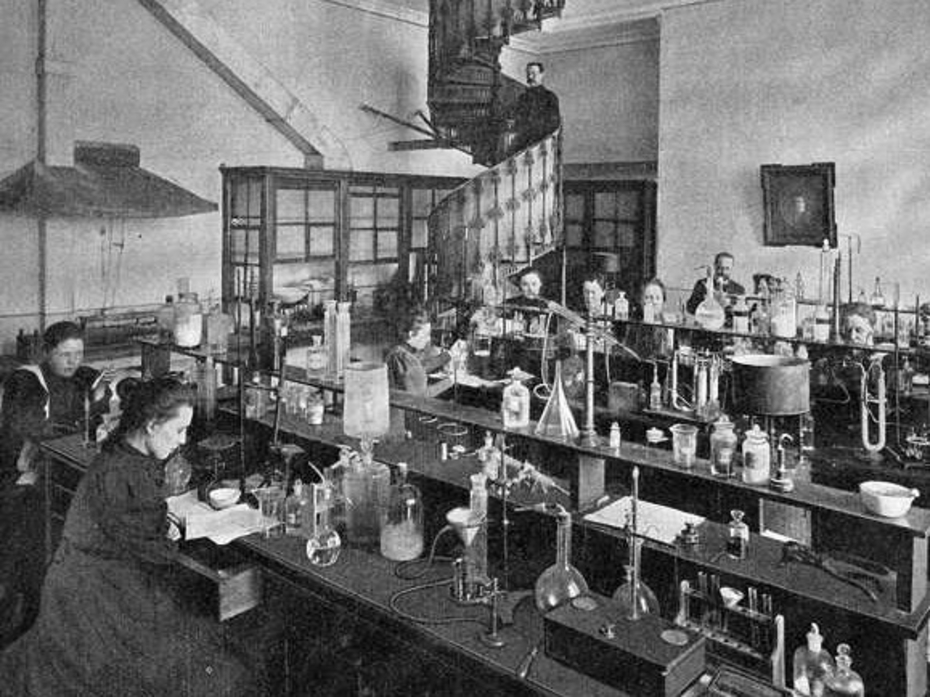

Химическая лаборатория Бестужевских курсов

Химическая лаборатория Бестужевских курсов

Но проблему выезда это не решило, так что уже в 1873 году отдельная госкомиссия выпустила целый манифест с призывом всем российским студенткам вернуться обратно в империю. Лозунг документа был простой: «Вернись, женщина, я всё прощу». Российских студенток все эти призывы властной верхушки никак не впечатлили. Совсем наоборот, сработал шаблон «раз власти запрещают/призывают делать что-то — надо делать ровно наоборот». Отъезд усилился.

Консервативный министр народного просвещения граф Дмитрий Толстой провалил борьбу за женские умы. Собственно, он всё провалил — образованное общество, тем более либералы и левые поносили министра при каждом удобном случае. Отзывались о нём массово так: хамоватый тупой негодяй. Власти решили, что раз побороть стремление к высшему образованию не получается — надо его возглавить.

В мае 1873 года была образована специальная комиссия под руководством заместителя министра Толстого члена Госсовета Ивана Делянова. Уже к октябрю было решено, что высшие женские курсы будут курироваться Министерством народного просвещения. Настоящий прорыв, ведь до этого министр Толстой и его сподвижники собирались отдать их то в состав МВД, то под крыло церкви, то жандармов.

Однако первый вариант подразумевал создание чисто филологических курсов, что не понравилось властям. Член императорской фамилии Пётр Ольденбургский в 1874 году заявил, что комиссия обязана исходить из того, что высшие курсы необходимы для России и не должны искусственно ограничиваться отдельными направлениями.

Но несмотря на это, члены Деляновской комиссии продолжали гнуть своё — не нужно для женщин высшее образование, пусть будут педагогами, ладно, акушерками и гувернёрками, телеграфистками и репортершами, но не физиками, врачами, юристами и инженерами. Развернутый доклад был представлен Ольденбургскому в феврале 1875 года. Вплоть до февраля 1876 года доклад ходил между разными департаментами, возбуждая крики и ругань, пока, наконец, Ольденбургский не отдубасил им Толстого, заявив что все предложения министра — чушь! Они приведут только к ускорению отъезда. А уж предложение изучать вместо современных иностранных языков латынь — это уже какое-то днище и позорный позор.

В итоге, Делянову устроили выговор. Министру Толстому устроили обструкцию, потому что не понял, когда при дворе надо врубать консерватора и хранителя устоев, а когда — иметь гибкий позвоночник. Власти решили действовать сами. И в 1876 году принудительно открыли высшие женские курсы в университетских городах.

Курсистки Высших женских (Бестужевских) курсов

Курсистки Высших женских (Бестужевских) курсов

Но бюрократическая волокита, необходимость найти финансирование и выделить помещения затянула их открытие ещё на пару лет. Только в 1878 году в Петербурге были открыты Высшие женские курсы, они же Бестужевские курсы, названные так по фамилии известного поборника женского образования историка Константина Бестужева-Рюмина.

Впрочем, открытие курсов было только началом пертурбаций, которое испытывало женское образование в Российской империи. Вплоть до Николая II его постоянного пытались реформировать в сторону уничтожения любых возможностей женщинам получить высшее образование. Только в начале XX века на фоне того, как в Европе и США женщины начинают массово получать высшее образование, российское правительство понимает, что это реально необходимо: все так делают, нельзя отставать от Европы. Но только февральская и октябрьская революции 1917 года окончательно уничтожат юридическую дискриминацию женщин при получении высшего образования.