Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на днях потребовала от сенаторов принять меры против засорения русского языка англицизмами, в том числе, возможно, и на законодательном уровне. Оказалось, что в научном сообществе к идее ограничить заимствование слов относятся скептически. Иностранными словами наполнены даже стихи Пушкина. NEWS.ru выяснил, что происходит с русским языком и какие заимствования из других языков в наше время не просто входили в лексикон россиян, но и становились словами года.

Заимствованные маркеры эпохи

Группа российских и зарубежных исследователей во главе с филологом и культурологом Михаилом Эпштейном на протяжении полутора десятков лет проводит акцию «Слово года», изучая изменения в языке и речи русскоговорящей публики.

Как рассказывает Эпштейн, пользователи соцсетей предлагают свои варианты в течение нескольких месяцев. После этого данные систематизируют и обрабатывают члены экспертного совета — писатели, лингвисты, журналисты и филологи, педагоги, кинематографисты, социологи, философы и культурологи. В итоге в конце каждого года объявляются результаты в виде наиболее популярных ответов. По словам Эпштейна, они «отображают новизну, своеобразие, исторический смысл текущего времени» и дают возможность судить о том, насколько новейшие заимствования влияют на актуальный разговорный язык в России.

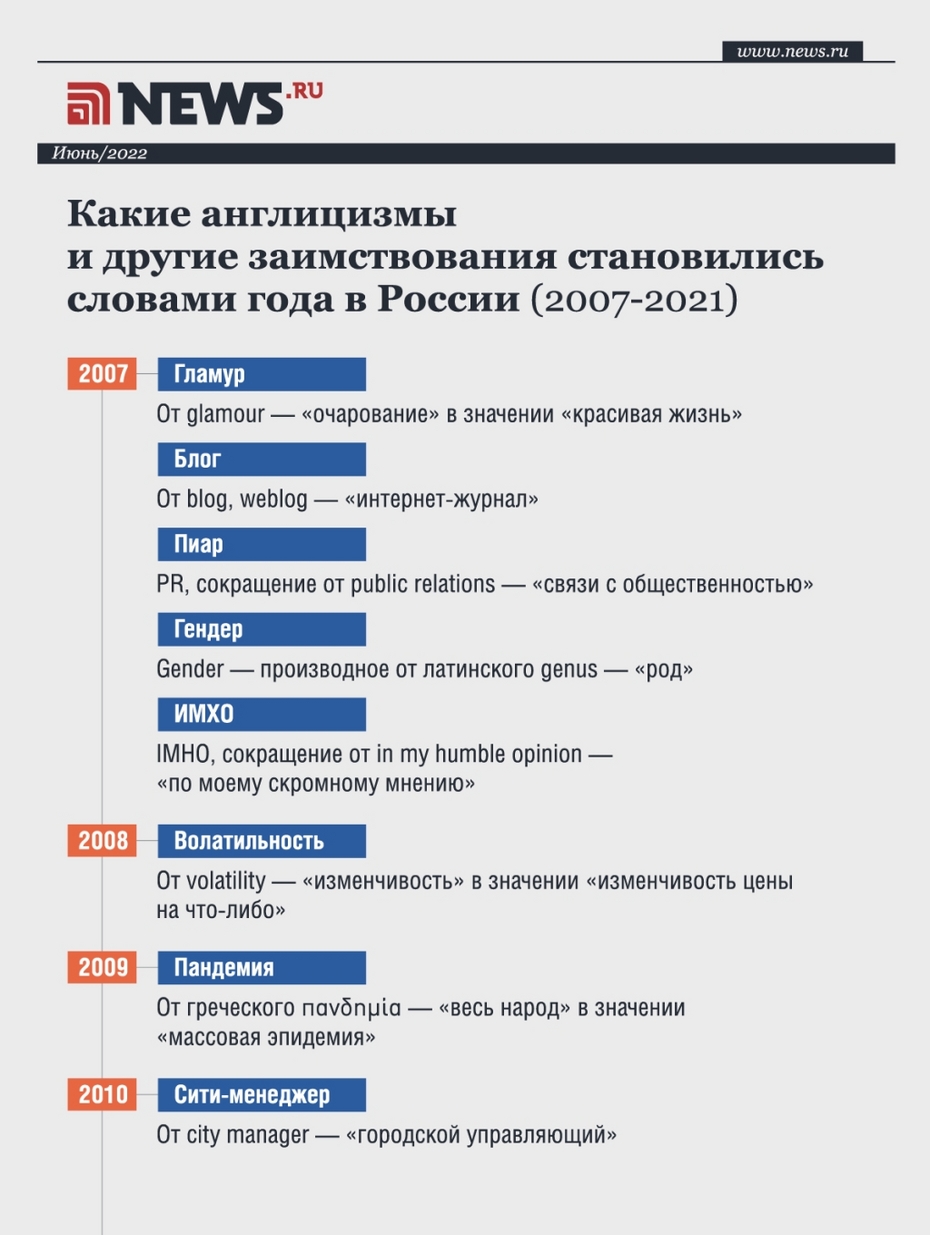

Впервые конкурс проводился в 2007 году. Главным словом тогда стал появившийся в русском лексиконе ещё в начале 1990-х англицизм «гламур» — символическое обозначение красивой жизни, первоначально относящееся к повседневности разных селебрити, а с середине 2000-х ушедшее в массы и превратившееся в маркер сытых нулевых (своего рода отголоском всего этого впоследствии стал ностальгический мем «верните мне мой 2007-й»). Помимо этого, вследствие развития информационных технологий словами 2007 года были признаны заимствования «блог», «пиар», а также ИМХО и «гендер».

С началом глобального экономического кризиса 2008 года, в лексиконе россиян стало модным слово из жаргона биржевых аналитиков «волатильность». А затем внезапно нагрянул забытый сегодня из-за волн коронавируса грипп H1N1, что вывело в тренды 2009 года греческое слово «пандемия».

В 2010 году в лидеры вышло иностранное слово «сити-менеджер», хотя на тот момент оно использовалось уже несколько лет, а именно с 2006 года, когда вступили поправки в закон о местном самоуправлении. Они разделяли полномочия мэров на глав муниципалитетов, как правило, возглавляющих представительные органы власти, и, собственно, носителей новомодного словечка — руководителей исполнительной власти муниципального уровня. Слово «сити-менеджер» стало популярным в 2010 году из-за того, что во многих регионах тогда возникали политические скандалы из-за отмены прямых выборов мэров, которую чиновники вводили именно под маркой разделения муниципального управления. Наиболее острое противостояние случилось в Екатеринбурге.

В 2013-м Оксфордский словарь объявил словом года неологизм selfie, а уже в 2014-м ныне будничное «селфи» стало одним из главных слов в России по версии группы Михаила Эпштейна. В 2015-м и 2017-м победителем конкурса становился англицизм «стартап» как символ либертарианских надежд на фоне уходящего лоска нулевых и наступления посткрымской реальности.

«Лабутены» стало одним из главных слов в 2016-м. Это произошло благодаря выходу клипа группы «Ленинград» «Экспонат», породившему множество мемов и пародий, там фигурировала эта разновидность женской обуви.

В 2017-м сразу несколько англицизмов стали словами года. Два из них связаны с одним событием в масскультуре — это «баттл» и «хайп». Многие помнят резонансный баттл (поэтическое состязание) рэперов Славы КПСС и Оксимирона, после которого один участник обвинил другого в хайпе на своём имени. Другое модное слово — «фейк» — вошло в лидеры из-за нарастающей пропагандистской войны России и Запада и взаимных обвинений в трансляции ложных новостей (fake news). Также в 2017-м у много разговоров породила тема набирающих популярность криптовалют, поэтому неудивительно, что словами года в России также были выбраны связанные с этим сектором «биткоин» и «блокчейн».

Поскольку в 2018 году в России проводился ЧМ по футболу, неудивительно, что словом года стало испанское «мундиаль». Но в тени подготовки к чемпионату в разных городах страны на гражданских активистов и блогеров заводились дела по статьям об экстремизме за публикации в соцсетях с различными «разжиганиями», поэтому неудивительно, что другим словом года стало иностранное «репост» (а у популярной среди интеллектуальной молодёжи постпанк-группы «Буерак» в том же году вышел альбом под названием «Репост модерн»).

В 2019 году на фоне дела сестёр Хачатурян и связанной с ним феминистской мобилизацией за принятие закона о противодействии семейно-бытовому насилию словом года был выбран тематический «абьюз».

С началом пандемии коронавируса в 2020 году главные слова года были ожидаемо связаны с этим глобальным явлением — «ковид», «локдаун» и «зумиться» (общаться по видеосвязи через приложение Zoom). В 2021-м повестка поменялась мало, поэтому главными словами стали англицизмы «QR-код» и «антиваксер». Из не связанных с пандемией слов в топ по версии Михаила Эпштейна и его группы вышел ещё один англицизм — «хейтер». Это слово стало не только расхожим лексическим аксессуаром инфлюенсеров и их недоброжелателей из запрещённых соцсетей, но и своеобразным сигналом растущих социальных тревог и конфликтов.

По следам дедушки Шишкова

Выступая на одном из недавних пленарных заседаний Совета Федерации, Валентина Матвиенко поручила сенатскому комитету по науке, образованию и культуре озаботиться положением и сохранением «языка Пушкина». По мнению словам главы Совфеда, нужно «прекратить эти все новые веяния, которые абсолютно неуместны». Она указала на широкое распространение в русском языке заимствований из английского и других иностранных языков.

Кешбэк как был, так и есть. И это все произносится на правительственном уровне. Есть же аналоги в русском языке. Для чего мы засоряем наш красивый, замечательный, уникальный язык такими разными словами? Это надо и на законодательном уровне посмотреть, — потребовала Матвиенко.

Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации

Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации

Главный редактор сайта «Грамота.ру» Владимир Пахомов — ведущий научный сотрудник входящего в структуру РАН Института русского языка имени Виноградова, рассказал NEWS.ru, что предложения защитить русский язык высказывались «и 200 лет назад, и 100 лет назад, и 50 лет назад». Учёный напомнил о деятельности адмирала Александра Шишкова, который в начале XIX века выступал против литературных новшеств, источниками каковых он считал распространённое в те времена подражание французам и заимствование их слов. Также Шишков продвигал тезис о тождестве русского и церковно-славянского языков.

Если мы вспомним слова адмирала Шишкова 200 лет назад, то они мало отличается от того, что говорят нынешние чиновники. Валентина Матвиенко призывает сохранить язык Пушкина, но если бы в его времена власти законодательно ограничили использование заимствованных слов, то те самые «панталоны, фрак, жилет», про которые писал поэт [в поэме «Евгений Онегин»], не вошли бы в русский язык. Худшее, что можно сделать, это влезть в естественный процесс трансформации языка с какими-то законодательными актами и пытаться его регулировать, хотя это невозможно. Как любой живой язык, русский язык менялся и продолжает это делать. Это хорошо, потому что если он остаётся неизменным, это значит, что язык умер. В разные эпохи русский язык менялся с разной скоростью. Это зависит от того, как меняется мир вокруг нас. Конец XX и начало XXI века — это время более быстрых изменений в языке, чем, например, вторая половина прошлого столетия.

Владимир Пахомов — научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН, главный редактор портала «Грамота.ру»

Антрополог Александра Архипова также со скепсисом относится к предложениям «зачистить» русский язык. По её мнению, «представители политической элиты пытаются сражаться на фронте создания уникального русского мира и предельного изоляционизма». Но такие попытки, по её мнению, бессмысленны и показывают, что представление о мире в истеблишменте зачастую, как выразилась эксперт, «хуже, чем у пятилетнего ребенка».