Весна 1848 года стала неприятным сюрпризом для Николая I. Вся Европа покрылась очагами бунтов и мятежей, революция шагала по континенту и угрожала перекинуться на Россию. Император решил не мелочиться: призвав в помощь Бога, заветы предков и каждого подданного, он объявил своё государство фактическим бастионом реакции, который не допустит революционную заразу в её пределы. Петербург опасался повторения наполеоновских войн и своими действиями пытался разрушить возможное революционное единство Европы. Но, как показала Крымская война, своими действиями Николай I уничтожал фундамент собственного царствования.

Что повлияло на взгляды Николая I

На внешнюю политику императора Николая I в Европе огромное влияние оказали три фактора. Первый — это политическое завещание его брата Александра I. Тот прямо предупреждал своего родственника об опасности европейских революций, которые стучатся в двери России. Надлежало со всем тщанием отфутболивать эти опасные поползновения от имперских границ.

Вторым фактором оказался бунт декабристов в 1825 году. Неудачная национальная и демократическая революция заставила царя опасаться происков подрывных сил внутри империи. Самодержавное правительство вынуждено было лавировать, одновременно защищая крепостной строй и жёстко ограничивая политические дискуссии внутри дворянской среды. Откуда, по мнению полицейского руководства, могли в итоге и выйти всевозможные «революционные смутьяны».

Третьим фактором стала Польша. Польское восстание (оно же — русско-польская война 1830–1831 годов) окончательно убедило императора в том, что заигрывать с конституционными идеями опасно. Жёсткая реакция Парижа и Лондона, памфлеты и листовки, осуждающие его брутальное подавление, привели к тому, что император в середине 1830-х начал строительство информационного забора вокруг своего царства. С одной стороны, Николай I делал вид, что он не реагирует на нападки европейцев на свою власть, с другой — не пропускал в официальную печать и усиливал цензуру новостей с континента.

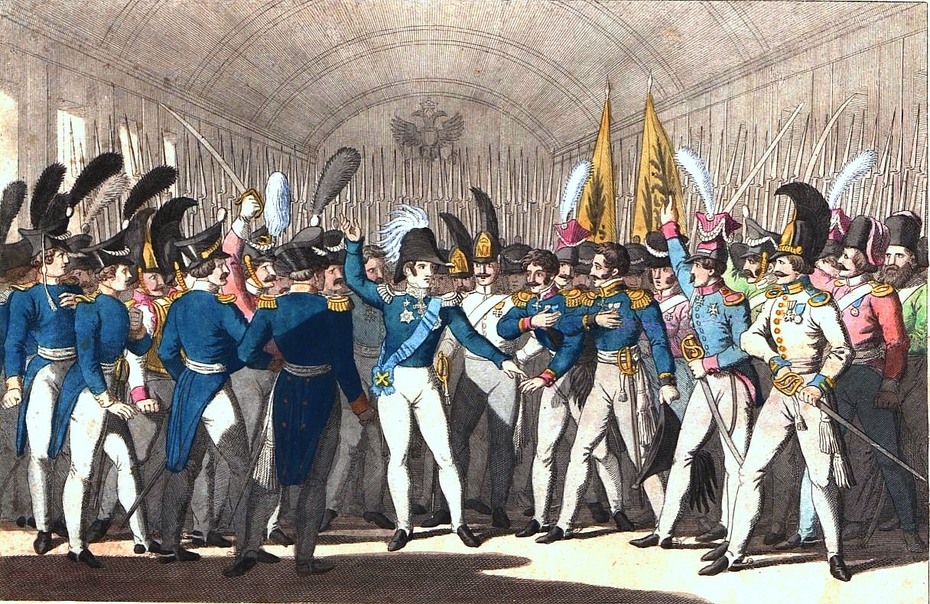

Император Николай I сообщает гвардии о восстании в Польше

Император Николай I сообщает гвардии о восстании в Польше

Книга французского монархиста маркиза де Кюстина «Россия в 1839 году» заставила усилить информационную блокаду. Её запретили, после чего её французский оригинал стал хитом читательских сезонов в 1843 и 1844 годах. Что в ответ привело к ещё большему ужесточению цензуры. Хотя к тому моменту издания уже закрывались по малейшей прихоти властей, как это было с «Телескопом», закрытым в 1836 году за публикацию писем Чаадаева, и с «Телеграфом», закрытым в 1834 году из-за отрицательной рецензии на пьесу, которая понравилась Николаю I.

Псевдоблаголепие тотального неведения было разрушено 22 февраля 1848 года. Бал у наследника престола завершился появлением рассерженного императора, который прервал представление заявлением: «Седлайте своих коней, господа! Во Франции провозглашена республика!». Россия стала планомерно увеличивать западную группу армии, расквартированную в Польше, доведя её в 1848 году до 370 тысяч человек.

Россия включала «мягкую силу»

К европейским революционным потрясениям империя готовилась с 1830-х годов, пытаясь усилить механизмы Священного союза. Однако и Пруссия, и Австрия самым серьезным образом сопротивлялись любым обязательствам вмешиваться во внутренние дела друг друга. Получалось так, что Петербург мог послать помощь только после череды согласований. А это, по мысли Николая I, ослабляло «приграничные бастионы» крепости под названием «Россия».

Однако тут империя действовала осторожно, так как любые попытки надавить на Берлин или Вену приводили к потоку антироссийских статей и памфлетов в немецкой прессе. А так как официальный Петербург делал вид, что частного мнения для него не существует, негативный образ империи ковался при каждом её неосторожном заявлении. После выхода книги де Кюстина уже даже критически настроенные немецкие родственники стали открыто намекать Николаю I на необходимость создания ну хоть какого-то органа контрпропаганды.

Но императору было не до того. У него опять «обострилась» Польша. В 1846 году в формально независимой Краковской республике вспыхнуло восстание против австрийской оккупации, которая длилась с 1836 года. Совместными усилиями трёх германских династических государств — Пруссии, Австрии и России — бунт быстренько подавили. После чего Польшу окончательно доделили, передав Краков Вене.

На этом проблемы не прекратились, так как параллельно начались волнения в прусских Познани и Силезии и австрийской Галиции. В последней всё вылилось в польские погромы со стороны украинских крестьян. Вена немедленно заняло сторону последних.

Только-только Австрия разобралась с поляками, как у неё забеспокоилась Италия. В конце 1847 года начались крестьянские бунты на Сицилии, которые постепенно переползли на континентальную Европу благодаря революционной сети, созданной Джузеппе Мадзини и его соратниками.

Уже 1 января 1848 года прозорливый австрийский канцлер Метгерних записал в дневнике: «Предстоящий год окажется самым хаотичным из всех, какие мне довелось пережить». Как в воду глядел — разрозненные бунты и волнения в Италии превратились в настоящий революционный пожар. Лозунгом дня стало создание единой и независимой Италии, что было смертельной угрозой для Вены, которая владела севером страны — Миланом и Венецией.

Восставший Париж стал последним звонком

А в феврале 1848 года к революции присоединилась Франция. Триггером стал вопрос об избирательном цензе, который хотели отменить либеральные реформаторы и радикалы-социалисты. А то так получалось, что в лучшей буржуазной монархии мира голосовать могли лишь 240 тысяч человек при населении более 35 миллионов.

Слово за слово — и прения с министром Гизо в парламенте оборачиваются 1500 баррикад в Париже. Буржуазная милиция, которую король Луи-Филипп I специально создал для подавления рабочих бунтов, массово переходит на сторону восставших.

Ламартин на ступенях ратуши 25 февраля 1848 года

Ламартин на ступенях ратуши 25 февраля 1848 года

Восставший Париж и свергнутый французский король оживили в реакционных кругах Петербурга воспоминания о 1789-м и 1793 годах. Николаю I и его доверенному лицу фельдмаршалу Фёдору Паскевичу казалось, что повторяется ситуация 1812 года. Но с одним прискорбным нюансом — Лондон как-то не очень хочет спонсировать подавление революции. А без него Петербургу остаётся только защищаться. Расстрелы рабочих в июне 1848 года генералом Кавеньяком будут встречены русских двором с большой радостью. Император через своего посла в Париже передаст ему «сердечную признательность».

Берлин загорелся вслед за Парижем

Из Франции революция перекидывается в Германию. И более того, прусский король Фридрих-Вильгельм IV, откровенно напуганный её размахом, быстро сдаётся и учреждает умеренное либеральное правительство. За что получает выволочку от своего венценосного родственника из Питера.

«Старой Пруссии нет, она погибла невозвратно, нынешняя ни то ни сё, она что-то переходное, а будущее ужасно», — патетически горюет на весь двор Николай I.

И это только начало, так как уже 15 марта в Вене со своей должности увольняют Клеменса Меттерниха — политического авторитета для Николая I и его дипломатии, человека, который был чуть ли не живым воплощением Священного союза.

«В глазах моих исчезает вместе с вами целая система взаимных отношений, мыслей, интересов и действий сообща», — с грустью пишет Николай своему ментору, который через какое-то время убежит в Британию. Ибо куда ещё бежать консерватору и реакционеру, как не к либералам на остров.

К ужасу для Петербурга события в Австрии приобретают самый жуткий поворот — там начинаются сразу две революции: немецкая — в Вене, венгерская — в Буде, уже у самых границ Российской империи. И в последней принимают участие польские инсургенты 1830 года! Для Николая и его стратегов это означает, что Германия потенциально будет взята в клещи. С юга будет угрожать революционная Италия, с запада — Франция, с востока — Венгрия с поляками, а изнутри бывшую Священную Римскую империю германской нации будут разлагать свои радикалы и либералы.

С точки зрения Николая I после такого развития событий его империя могла оказаться в ситуации противостояния со всеми странами Европы без какой-либо надежды на раскол революционной коалиции. Положение не просто пахло керосином. Все войны антинаполеоновских коалиций могли показаться цветочками на таком-то фоне. Срочно требовалось как-то прояснить свою позицию и объявить какую-то программу действий.

Портрет императора Николая I

Портрет императора Николая I

Николай I назначил виноватых

Имперское решение сакраментальных вопросов «кто виноват?» и «что делать?» в общих чертах задал манифест Николая I, который был обнародован 26 марта 1848 года. Его текст писал и правил сам царь.

Посыл его был прост — революция угрожает империи, которая вручена Богом самому Николаю I. Совместно с ним и, полагаясь на Святую Русь, император не допустит революционной заразы в её пределы. И он уверен, что всякий его подданный немедленно займёт сторону власти в этом противостоянии.

Заканчивался манифест на угрожающей ноте: «С нами Бог! Разумейте языцы и покоряйтеся: яко с нами Бог!» Это привело к дичайшему росту антироссийских настроений по всей Европе. Немецкие памфлеты пугали население Германии ордами казаков, татар и башкир, которые скоро придут, ограбят, лишат всех прав и состояний несчастных пруссаков и баварцев.

Главе имперской дипломатии Нессельроде пришлось целый год объяснять европейцам, что Россия не собирается вторгаться. И всё для того, чтобы Петербург всё-таки вторгся в Венгрию в 1849 году. Да, формально по просьбе австрийского императора Франца-Иосифа, но легче от этого не было никому.

Как цензура в России встала в полный рост

В России после самодержавного манифеста вводилась жесточайшая цензура. Даже статьи благонадежных литераторов вроде Жуковского или Тютчева цензурировались самым жестоким образом и далеко не сразу допускались до печати. Причем, так как своим же цензорам самодержавие не доверяло, то над ними поставили особый комитет по надзору над цензурой. После чего подавление «крамолы» в подписных изданиях приняло уже совсем дикий размах.

Глава нового комитета Бутурлин хотел, чтобы вырезали несколько стихов из акафиста «Покрову Божьей Матери». Но на этом он не остановился, так как выяснил, что в Ветхом Завете есть стихи, направленные против царской власти. В комитете бурно обсуждали цензуру Писания и запрет на оглашение и толкование отдельных псалмов. Церковные иерархи с гигантским трудом отбили атаку бдительного лоялиста на одну из духовных скреп империи.

С текстами на светскую тему дела тоже обстояли не лучшим образом. Так, статья одного из братьев Аксаковых о глаголах в русском языке два года мурыжилась цензорами, пока не вышла в 1854 году. Крамола сидела в университетах, которые порывались закрыть или преобразовать в особые заведения. Наконец решили, что надо просто сократить число учащихся до 300 человек в каждом. Все общества и кружки оказались под запретом. Петрашевцев, которые собирались для обсуждения вполне легальных иностранных авторов и литературы, сочли дичайшей угрозой режиму, приговорили к массовой казни и помиловали в самый последний момент.

Николай I и цесаревич Александр Николаевич среди офицеров лейб-гвардии конного полка

Николай I и цесаревич Александр Николаевич среди офицеров лейб-гвардии конного полка

Попытка вмешаться в европейские дела

Всего этого Петербургу показалось мало. Николай I стал напрямую вмешиваться в дела Центральной Европы. Пруссии он не дал присоединить в 1849 году Шлезвиг-Гольштейн, так как опасался «возбуждения немецкого духа». В 1850 году вмешался в спор между Берлином и Веной, выступая на стороне последней. Всё это сопровождалось оскорблениями, национальным унижением и придирками по отношению к австрийскому двору. По меткому выражению одного из царских сановников, Петербург рассматривал главу венского кабинета Шварценберга как своего наместника на Дунае.

К началу Крымской войны 1853–1856 годов Николай I умудрился разругаться со своими германскими соседями. Они заняли враждебный нейтралитет по отношению к Петербургу, де-факто позволив англо-французским войскам высадить десант в сотни тысяч в Крыму. То, что Николай I пытался предотвратить — военный конфликт со всеми великими державами Европы, стал реальностью. Император проигранную войну не пережил, вовремя умерев в 1855 году. Тщательно выстраиваемая им «крепость Россия» развалилась в первые же годы царствования Александра II, а окончательно её похоронили отмена крепостного права и «великие реформы» 1860-х годов.