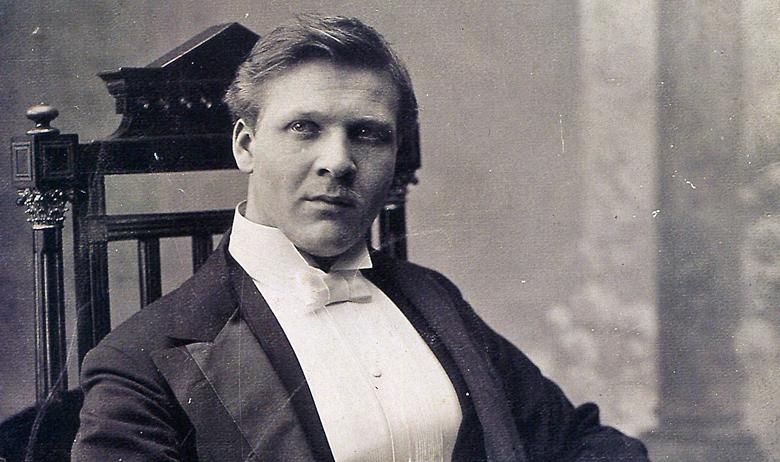

145 лет назад, 13 февраля 1873 года, в крестьянской семье родился Фёдор Шаляпин, будущий гениальный певец. Мальчиком он пел в церковном хоре, учился в ремесленном училище, был статистом на драматической сцене, исполнил небольшую партию в опере — и слава нашла его быстро. К октябрю 1917-го Шаляпин был одним из самых высокооплачиваемых солистов императорских театров и звездой мирового уровня. После революции, в 1918 году, он стал художественным руководителем Мариинского театра и первым получил звание народного артиста республики. В 1922-м Шаляпин уехал на заграничные гастроли. Они затянулись, и в 1927 году Шаляпин оказался невозвращенцем. Точнее говоря, советская власть сама вытолкнула его из страны: после того как Шаляпин пожертвовал сборы от одного из концертов детям эмигрантов, он был лишён звания народного артиста и права возвращаться в СССР.

Когда Шаляпин уезжал из СССР, Запад казался спасением. Ситуация в Советской России была не так трагична, как во время гражданской войны: пока решался вопрос о том, выпускать ли из страны Блока, тот умер от болезни и недоедания. Тогда в порядке вещей были голод, расстрелы, бесконечные обыски — у Шаляпина среди прочего реквизировали столовое серебро и 200 бутылок французского вина. «Бывшие», дворяне и интеллигенция, стали людьми второго сорта, ограниченными в правах, считавшимися враждебными новой власти. Перед ними было три пути: сражаться, смириться или бежать.

Но очень нехорош был и 1922 год. Страна жестоко голодала, привилегии у художественной, литературной и научной элиты пока что оставались невелики. «Там» было много лучше, чем «здесь», и те, кто могли уехать, уезжали. В 30-е ситуация изменилась.

Сталин строил сословное государство, и художественная элита стала одним из привилегированных сословий. Крупные писатели и выдающиеся артисты жили прекрасно — на огонёк этого благополучия в Россию вернулся блестяще одарённый конъюнктурщик Алексей Николаевич Толстой. Он приехал за успехом, деньгами и привилегиями, и получил их в полной мере, а престарелый Куприн вернулся в Советскую Россию, чтобы умереть на Родине. Судьбы менее известных возвращенцев складывались трагически: как правило, их ждали лагерь или расстрел. Пребывание на Западе становилось Каиновой печатью: во время репрессий такие люди были обречены.

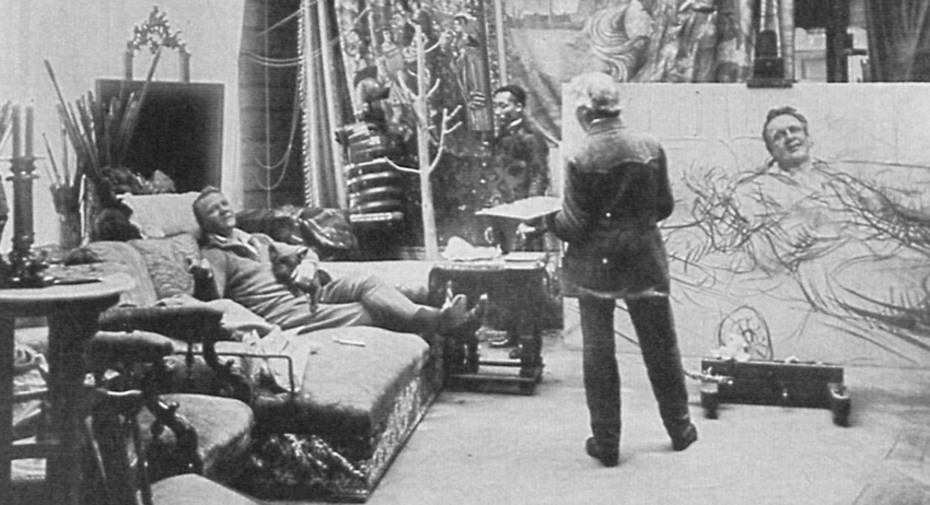

Фёдор Шаляпин (слева) позирует для портрета Илье Репину

Фёдор Шаляпин (слева) позирует для портрета Илье Репину

В 30-е годы СССР закрылся от мира, легальный выезд из страны стал невозможен. В стране было множество потенциальных эмигрантов, представители «бывших эксплуататорских классов» дискриминировались официально, но возможностей для бегства не оставалось. Невозвращенцев же, осевших за границей во время командировок, ждало суровое наказание. Это приравнивалось к измене Родине, им грозила конфискация имущества и расстрел.

Но у художественной элиты не было поводов обижаться на власть. Сталин высоко ценил литературу, к тому же она, а также кино и театр в его глазах оставались важнейшим средством пропаганды. У артистов первого положения были огромные зарплаты, у писателей — гигантские тиражи и сопровождавшие их доходы, для них строились дачи и кооперативные дома. Страна ютилась в бараках и коммуналках, а они жили в отдельных квартирах — по меркам 30-х годов это было невообразимой роскошью.

После революции и гражданской войны эмиграция первой волны образовала на Западе целый слой — выходили русские газеты, издавались книги на русском языке. Миллионер Михаил Терещенко, бывший министр иностранных дел Временного правительства, сохранил на Западе бизнес, несколько банков и финансовых компаний во Франции — ими он и занимался. Другие бедствовали, эмигрантский культурный слой истончался, и Советская Россия казалась спасением. После Второй мировой в СССР вернулись многие, посадили не всех. Но и им пришлось тяжко. Подтверждение тому — судьба семьи главного режиссёра московского Молодёжного театра Алексея Бородина. Возвращение домой знаменитостей становилось пиар-акцией: Константин Симонов долго обхаживал живущего во Франции нобелевского лауреата Бунина — тот бедствовал, но в СССР не вернулся. А популярнейший певец Александр Вертинский приехал, выступал, пользовался огромным успехом, но его положение было двойственным — газеты о нём не писали. Так продолжалось до тех пор, пока СССР существовал на положении осаждённой врагами крепости. В брежневские времена всё изменилось.

Советский Союз оставался закрытым государством, но в то же время он встраивался в мировую систему. Коммунистическая идеология умирала, прелести западной жизни — свобода, джинсы и 100 сортов колбасы — становились всё наглядней, всё ближе. И на Запад побежали артисты балета и музыканты, лётчики и разведчики и простые граждане, некоторые из которых прыгали с теплоходов во время круизов. Нуреев и Барышников, Годунов и Макарова, Корчной, Ростропович, Вишневская, Тарковский, Аксёнов, Кузнецов, Довлатов... Всех музыкальных, литературных, балетных и шахматных звёзд не перечислишь, список был бы слишком длинен. Это стало началом конца: звёзды убегали, а простые люди подумали, что свобода, приличные джинсы и 100 сортов колбасы могут быть и здесь.

В 1922 году, когда на оказавшиеся бесконечными гастроли уезжал Фёдор Шаляпин, советская власть казалась нонсенсом, временным недоразумением, которое разумнее пересидеть за границей. Шаляпина она бы не обидела, и он бы получил всё, что полагалось артисту его положения, и даже больше — деньги, почёт, дачу, машину и выступления на кремлёвских «корпоративах» в присутствии Сталина и вождей рангом поменьше. Едва ли бы он купился на эти разновидности чечевичной похлёбки. Для кого-то важны красивые штаны и 100 сортов колбасы, но художнику такого масштаба как воздух нужна свобода.