Китай меняет тактику на мировой арене. Если до сих пор Пекин в значительной степени полагался на так называемую «мягкую силу», то есть продвижение в первую очередь культуры, то в нынешнем обостренном мире этого оказалось мало. Теперь КНР будет делать ставку на «дискурсивную силу» — куда более мощный инструмент продвижения своих позиций.

Прекратить надругательства над Китаем

«Дискурсивная сила» — относительно новый, но ставший чрезвычайно популярным при Си Цзиньпине термин. Как объясняют известные российские синологи из Института международных исследований МГИМО Игорь Денисов и Иван Зуенко в недавно опубликованном докладе «От мягкой силы к дискурсивной силе: новые идеологемы внешней политики КНР», для Китая пришла пора отвоевывать «право голоса» в международных делах, «соответствующего возросшему экономическому, политическому и военному потенциалу Китая». Продвижение китайской культуры с ее сотнями Институтов Конфуция, грантами, курсами изучения китайского языка, пропагандой и так далее тоже останется, конечно, но основной упор Пекин станет делать на другое.

Дело в том, что в Пекине вместе с усилением экономики крепнет мнение, что Китай, одна из двух цивилизаций наряду с Ираном, существующая в одних и тех же границах последние несколько тысяч лет, остается недооцененным. И что со стороны его до сих пор воспринимают как некую «всемирную фабрику», не имеющую своей позиции в вопросах, определяющих дальнейшее развитие мира. Условно говоря, США и Запад дают видение будущего для всего мира, Россия ведет боевые действия чтобы заставить считаться со своей позицией, и даже ближневосточные террористы привлекают сотни тысяч сторонников со всего мира. А Китай — Китай производит товары, вводит систему тотальной слежки и пишет иероглифами. Это впечатляет, но для ведущей роли в мире такого недостаточно.

В Пекине считают, что нынешний международный дискурсивный порядок ставит Китай в несправедливо невыгодное положение, поскольку значительная часть мира смотрит на Китай глазами Запада, потребляет информацию через западные медиаплатформы, а оттого находится под влиянием западной неолиберальной идеологии, — иначе говоря, того, что в Китае называют «гегемонией западного дискурса», — говорится в докладе Денисова и Зуенко.

Председатель КНР Си Цзиньпин в своей речи еще в 2015 году отмечал:

Если ты отстаешь, тебя будут бить, если ты беден, ты будешь голоден, а если ты теряешь голос, тебя будут ругать. Образно говоря, в течение длительного времени наша партия вела народ к решению трех основных проблем — «быть избитым», «быть голодным» и «быть поруганным». После упорной борьбы нескольких поколений первые две проблемы в основном решены, но проблема «быть поруганным» еще не решена в корне.

И вот в последние годы Пекин взялся укреплять собственное достоинство, заявляя о своей точке зрения. Еще несколько лет назад он обычно отмалчивался, если дело не касалось его напрямую. Но после выхода по многим параметрам на позиции второй сверхдержавы в середине 2010-х годов обрел голос. Не всегда приятный, зачастую излишне резкий и даже хамский, но обрел. И, похоже, остальным придется слышать этот голос все чаще.

Понятно, что в первую очередь Китай выступает против «дискурсивной гегемонии» США. «Почему Вашингтон рассказывает всему миру, как жить, и к нему прислушиваются, а нас, таких успешных, всерьез не воспринимают?» — примерно так звучит претензия руководства КНР.

Ты с Китаем или против?

Каким же именно образом Китай намерен защитить себя «от поругания»?

В китайском понимании усиление «дискурсивной силы» представляет собой набор инструментов, способствующих продвижению Китая в качестве одного из ведущих игроков в центр мировой сцены, — инструментов, формирующих повестку международных институтов и новые принципы «глобального управления», воздействующих на ценности мировых акторов и их мировоззрение, а через это — на политический выбор и политические решения. Главный объект воздействия — не «общая публика», а политикоформирующий класс, — говорится в докладе МГИМО.

Для воздействия хороши все невоенные способы: политические, экономические, культурные, научные, технологические и так далее. Разумеется, Пекин и раньше использовал этот набор, но без системы. А в последние годы он создает своего рода зонтик, который упорядочит меры воздействия и сведет их в единую систему, как спицы зонта.

И уже в недалеком будущем, предсказывают Денисов и Зуенко, многим странам придется стать перед выбором, чью точку зрения принять. Это можно пояснить на примере печально известного Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе КНР. США утверждают, что там систематически нарушаются права местного мусульманского населения — уйгуров. А Китай заявляет, что никаких нарушений нет, а есть лишь «решительные меры, направленные на борьбу с сепаратизмом, экстремизмом и терроризмом».

Можно выявить отчётливый тренд на продвижение и усиление дискурсивной силы Китая в научной сфере, в частности в социально-гуманитарном аспекте, — пояснила NEWS.ru синолог, доцент СПбГУ Полина Рысакова. — Речь, в первую очередь, идет о зарубежных исследованиях как истории, так и современных проблем политического, экономического и социального развития КНР. При этом Пекин пытается задавать основной вектор научного анализа, продвигать выгодные для себя подходы, делая акцент на положительном опыте социалистической модернизации, китаизации марксизма, ключевой роли компартии в процессе трансформации страны. Характерно, однако, что, говоря об успехах собственного пути развития, Китай стремится подчеркнуть не свою историко-культурную изолированность, а наоборот, активную включенность в общемировые исторические и культурные процессы. В этом смысле он нацелен не столько на вытеснение западного дискурса, сколько на создание его смысловой альтернативы. Подобная мультивариантность дискурса могла бы послужить основой для объединения усилий Китая с широким кругом стран, условно относящихся к незападному миру.

Пекин оценил Россию и Украину

И вот совсем конкретный пример. Посол КНР при ЕС Фу Цун заявил на днях в интервью гонконгской газете South China Morning Post позицию Пекина, которая вполне самостоятельна и заслуживает дальнейшего изучения.

Мы считаем, что Китай получил побочный ущерб от российско-украинского кризиса, — сказал дипломат. — И Россия, и Украина — наши хорошие друзья, а мы не хотим выбирать между друзьями. Это отправная точка нашей позиции.

Не то, чтобы такая позиция отличалась особой оригинальностью, — подобным образом думают многие страны. Но именно Китай, еще несколько лет назад предпочитавший не высказывать своего мнения, теперь его смело озвучивает на весь мир.

Интервью посла КНР при ЕС отражает дискурсивную стратегию Пекина на европейском направлении, которая призвана в первую очередь повлиять на оценки позиции Китая в украинском кризисе, — отметила в беседе с NEWS.ru старший научный сотрудник Института Европы РАН Елена Маслова. — Кроме того, в высказываниях Фу Цуна явно видно стремление сделать акцент на необходимость большей стратегической автономии Европы. То есть дипломат затрагивает вопросы, которые в последние месяцы становятся предметом острых дискуссий среди евробюрократии. Китай стремится гарантировать для себя такую позицию, когда его отношения с Евросоюзом были по возможности деполитизированы, а сам он в разворачивающихся вокруг Украины событиях оставался над схваткой.

По словам Масловой, в ближайшее месяцы мы все, возможно, увидим новые примеры того, что китайская дипломатия будет пытаться корректировать повестку дискуссий, которые идут по поводу китайской политики в национальных правительствах и структурах ЕС.

Задача это непростая, поскольку Китай воспринимается в Евросоюзе как растущая угроза, и это мнение среди стран-членов достаточно монолитно, — отмечает Маслова. — В то же время страны ЕС могут отдать должное китайской равноудаленной политике, когда ее основной императив — не испортить отношения с партнерами, оказавшимися по разные стороны баррикад. Не стоит недооценивать и фактор общественного мнения. На фоне продолжающихся поставок вооружений на Украину, в ЕС растет число недовольных такой политикой, означающей фактическое участие стран Европы в конфликте. В этом плане китайский нарратив «деполитизации отношений» может приобрести дополнительную почву.

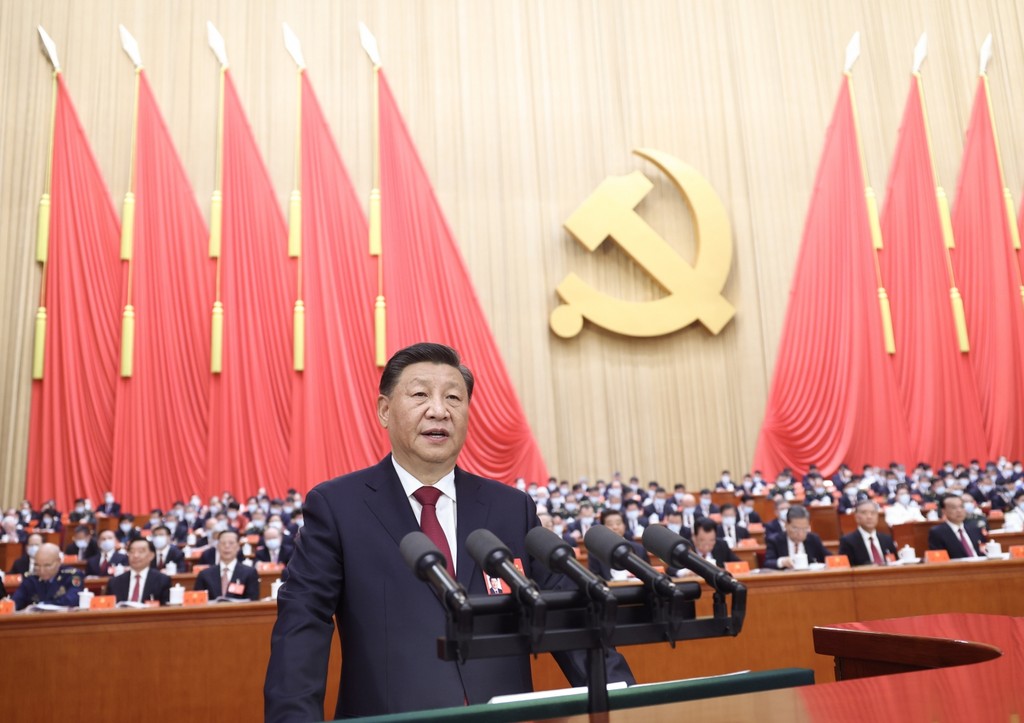

Впрочем, идеи Пекина еще не гарантируют ему победы. У Китая мало опыта в таких делах, он больше привык к прямолинейной пропаганде, отмечают авторы доклада. Плюс — сам Китай, похоже, не очень знает, куда двигаться. По крайней мере, на 20-м съезде КПК в октябре этого года отмечалось, что Китай, как и весь мир, «находится «на перепутье исторического развития», «вступает в период развития, когда одновременно существуют стратегические шансы, риски и вызовы, однако возрастают неопределенные и труднопредсказуемые факторы».

Но Китаю больше трех тысяч лет, и это придает ему уверенность. «Три пути ведут к знанию: путь размышления — это путь самый благородный, путь подражания — это путь самый лёгкий и путь опыта — это путь самый горький», — говорил Конфуций. Похоже, Пекин совмещает все три пути.