Музей «Стрелецкие палаты» расположен в самом центре Москвы, в Лаврушинском переулке, около Третьяковской галереи. Он занимает небольшой, построенный в XVII веке двухэтажный дом, первым его хозяином был думный дьяк Семён Степанович Титов. Затем дом перешел к его сыну, Григорию Семёновичу, голове московских стрельцов. Позже им владели Титов-полковник и Титов-надворный советник, а в XIX веке статус владельцев резко снизился. Центр Москвы заполонили особняки с украшенными дорическими колоннами портиками, на их фоне небольшой каменный терем смотрелся бедно. Им владели купцы и мещане, его перестроили под квартиры и сдавали их внаем. В наше время дом Титова реконструировали, и в 2014 в нем открылся музей стрельцов.

Белый фасад с нежным голубовато-оранжево-желтым декором ярок и праздничен — внешний вид русского города XVII века не был уныл. Еще интереснее внутреннее пространство со сводчатыми потолками, низкими дверными проемами и восстановленными фрагментами стенной росписи: на густо-синем фоне красуются яркие цветы. Стены в доме толстые, окна крошечные, комнаты маленькие — их легко протопить, а за массивными дверями, при случае, можно и отсидеться. Терем думного дьяка отлично приспособлен для обороны.

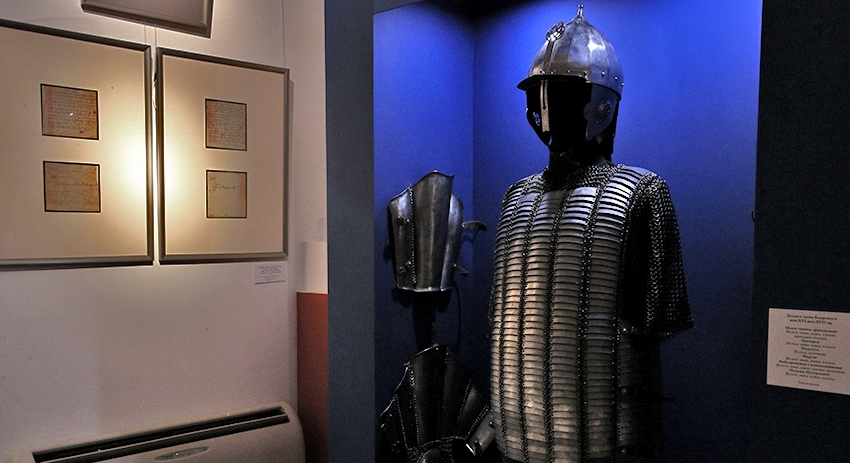

В экспозиции представлены стрелецкие кафтаны и совершенствовавшееся из века в век оружие: фитильные ружейные замки сменяют кремневые и колесцовые, на смену домодельным саблям с неудобными рукоятями приходят импортные валлонские шпаги, почти совершенное холодное оружие. Тут же можно увидеть рейтарские латы, бердыши и полупику с упором для стрельбы. Оловянные солдатики, ярко раскрашенный стрелецкий отряд, изображают боевые построения.

Они были первыми

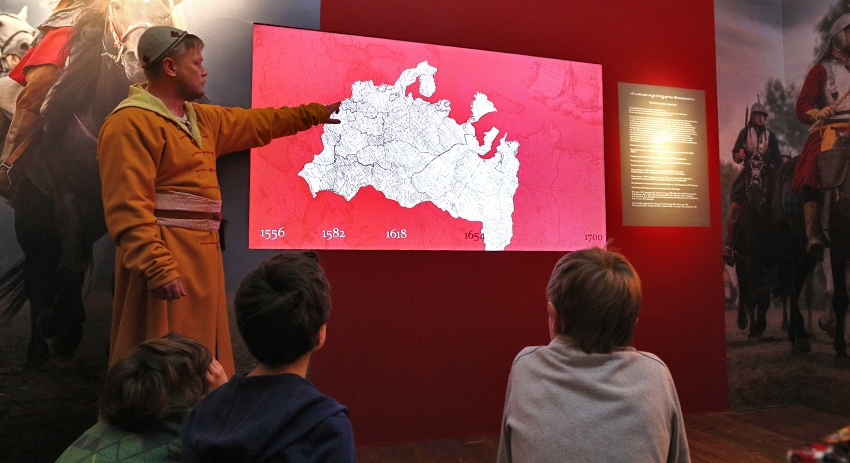

На Руси стрельцы появились при Иване Грозном, регулярные, правильно организованные подразделения пищальников были признаком того, что отечественное военное дело европеизируется. Главная вооруженная сила Москвы, дворянская поместная конница, билась на татарский манер, ее главным оружием оставался лук. Лобового столкновения с ног до головы закованными в железо и соблюдающими строй европейскими всадниками она не выдерживала. Стрельцы придали русской армии устойчивость на поле боя. Они обеспечили ей превосходство над азиатскими противниками, — хотя крымские татары, у которых был небольшой корпус собственных стрелков – «тюфенгчи» – с переменным успехом это превосходство оспаривали. А вот в столкновениях с европейским противником, поляками и шведами, все обстояло сложнее.

Оружие стрельца времен Ивана Грозного состояло из шпаги, самопала и бердыша, и, если к стрелецкому строю прорывалась конница, защитить себя они не могли. В полевом сражении стрельцы полагались на «гуляй-город», передвижное укрепление из деревянных щитов, мобильный аналог западноевропейского вагенбурга. Но полякам случалось брать «гуляй-города» штурмом. А западноевропейская пехота состояла из мушкетеров и вооруженных шестиметровыми пиками, одетых в шлемы и кирасы пикинеров, отражавших таранные кавалерийские удары. В случае рукопашного боя ударная мощь ощетинившегося пиками европейского строя была гораздо выше, чем у стрельцов. На Западе совершенствовалась пехотная тактика, на смену испанской терции приходили голландские и шведские новации. На Руси в этом отношении царствовал застой. Длинная пика была очень сложным оружием: орудовать ей, совершая тактические перестроения, могли только хорошо вышколенные солдаты.

Грядут перемены

То, что это необходимо и русскому войску, стало ясно во времена Смуты. Замечательный отечественный полководец Скопин-Шуйский сформировал обученное по западноевропейскому образцу пешее войско, но после его смерти оно распалось. В возрожденном русском государстве от него, поначалу, отказались: после Лжедмитрия и польской интервенции все западное виделось в черном цвете.

Но правительство Филарета Романова быстро пришло к тому, что без современных западных технологий в военном деле обойтись нельзя. Во время русско-польской войны 1632 года в поход под Смоленск отправились сформированные и вооруженные на западный манер, обученные и укомплектованные европейскими офицерами полки «иноземного строя». Война оказалась неудачной, новации остались, и это стало началом конца стрелецкого войска. Тем нее менее, оно просуществовало еще очень долго.

Допетровская Россия быстро перенимала европейские военные навыки, и в правление Алексея Михайловича русская армия была внушительной и достаточно современной силой. Но наряду с солдатскими, рейтарскими, драгунскими и гусарскими полками в ней существовали и стрельцы. Наряду со все менее боеспособным дворянским поместным войском они стали частью московской военной традиции, а Москва традиции чтила, они были ее становым хребтом. К тому же московские стрельцы были допетровским аналогом гвардии.

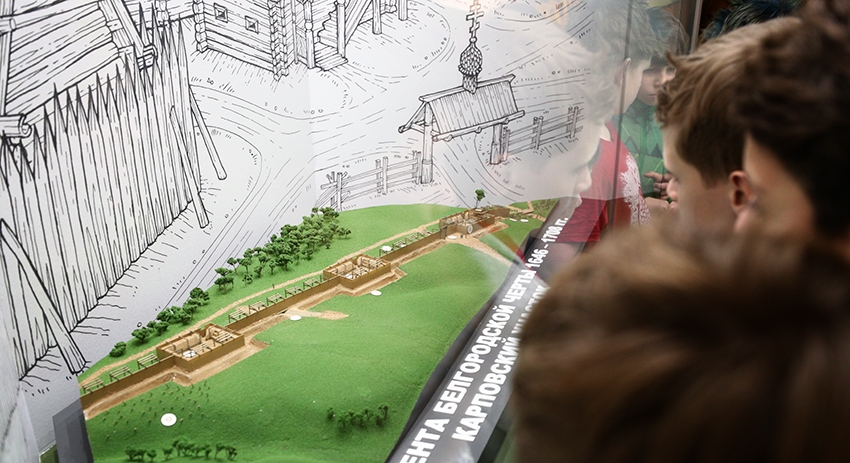

Стрельцы жили так, как повелось со времен Ивана Грозного: в огороженных тыном стрелецких слободах, со своей церковью, съезжей избой и избой стрелецкого головы. Получая государево жалованье, они занимались ремеслами и торговлей, и налогов не платили. По сравнению с позднейшей русской армией это не было таким уж анахронизмом.

Императорской России хронически не хватало денег на армию, и, вплоть до конца царствования Николая I, часть своего содержания солдаты оплачивали сами, для этого они промышляли ремеслами. К тому же значительную часть двадцатипятилетнего срока службы служивые, с ведома и по распоряжению командира, занимались подрядными хозработами. Они трудились на частных лиц, разгружали баржи, копали землю. Вырученные за это деньги позволяли покрыть полковые расходы.

Конец стрелецкого войска

Стрельцы обходились государству намного дороже, чем императорские солдаты. При Алексее Михайловиче они были одеты в импортное сукно и вооружены импортным же оружием — это стоило бешеных денег. Позднее часть военного производства удалось локализовать на Руси. В московском царстве делались латы и ложа к ружьям, но затраты все равно были огромными.

Петр I вооружил армию русским оружием и одел ее в русское сукно. Оно было скверного качества, быстро снашивалось, рвалось, и на солдатских мундирах красовались заплаты. Зато оно обходилось гораздо дешевле, и в него можно было одеть огромную армию.

Стрелецкий мятеж 1682 года, после которого власть временно перешла в руки царевны Софьи, мог произойти только при нейтралитете полков иноземного строя. Иноземные офицеры не любили вмешиваться во внутренние московские дела. Оставивший интереснейшие мемуары служивый иноземец Патрик Гордон предлагал своему командиру подавить Медный бунт, случившийся 25 июля 1662 года, когда восставшие ворвались в царскую резиденцию в селе Коломенском. В их полку, в основном, служили не любившие москвичей, отлично вышколенные мордвины и татары, и, по мнению Гордона, бунтовщиками от них бы досталось. Но благоразумный командир не стал вмешиваться во внутреннюю распрю, и честь разгрома мятежа досталась стрельцам. При Софье их, в свою очередь, поставил на место страх перед дворянским ополчением. А правительницу погубило то, что иноземные офицеры в конце концов присягнули Петру: соперничать с их полками стрельцы не могли.

Стрелецкий мятеж 1698 года подавил опытный и компетентный иноземец Патрик Гордон, номинальным командиром был боярин Шеин. Это стало окончательным триумфом европейского оружия.

Правнук стрельца берет реванш

Петр I терпеть не мог стрельцов. Он помнил, как во время бунта 1682 года они ворвались в Кремль, и перерезали верных ему бояр, в том числе и его родственников. Царь жестоко казнил стрельцов, но полностью истребить их, вывести мятежный стрелецкий дух не сумел. И дело не только в том, что кое-где стрелецкие части просуществовали до двадцатых годов XVIII века, а в качестве «служилых людей старых служб» дотянули и до его конца. На примере семейства Титовых, первых хозяев дома, где разместился музей стрельцов, мы видим, как стрелецкая верхушка становилась частью новой элиты. Но есть и куда более яркий пример.

...Когда подполковник одного из стрелецких полков поднялся на эшафот, под ноги ему скатилась отрубленная голова. Он пнул ее так, что она полетела на землю, засмеялся, подошел к плахе, и сказал стоявшему около нее царю:

— Отодвинься, государь. Здесь не твое место — мое.

Петр помиловал его за удаль. Звали стрелецкого подполковника Иваном Ивановичем Орловым, и он стал родоначальником знаменитой династии Орловых, графов, князей Российский и Римской империй, от одного из которых родила Екатерина Великая.

Правнук помилованного стрельца, Алексей Орлов, убил в Ораниенбауме правнука Петра Великого, несчастного императора Петра III.