Как праздновали Новый год в древности? Почему елка не новогодняя, а рождественская? Как дед Мороз и Снегурочка из языческих духов зимы превратились в символ домашнего уюта и праздника? Почему Петр I сыграл ключевую роль в истории Нового года? Обо всем этом — в новогоднем материале NEWS.ru.

Церковные и светские праздники

Сейчас, наверное, все россияне считают Новый год главным праздником страны. Но так было не всегда. На протяжении столетий куда более важными поводами для торжеств считались церковные праздники, посвящённые событиям земной жизни Иисуса Христа и главнейших святых христианской церкви. А в еще более глубокой древности славяне отмечали языческие праздники, о которых до наших дней дошли лишь смутные отголоски в виде Масленицы и дня Ивана Купалы.

Вплоть до конца XV века Новый год в России считался малозначительным событием. Прошел год — и бог с ним, думали наши предки. Рождество и Пасха играли куда более важную роль в русском календаре.

До 1492 года на Руси годы считали с 1 марта. Этот календарный счет пришел к нам из Римской республики. Хотя начиная с императора Юлия Цезаря римляне перенесли начало года на январь, русские все равно пользовались старым календарем. Но укрепление связей с Византией, после того как супругой государя всея Руси Ивана III стала принцесса София Палеолог, привело к тому, что в России стали исчислять год с 1 сентября, как в Византии, и начали отмечать его с большой пышностью.

Между православными и католиками существовали очень серьезные разногласия, с какого момента в прошлом вообще следует считать года. В Византии, России, Сербии и Болгарии приняли константинопольскую эру, согласно которой сотворение мира состоялось1 сентября 5509 года до нашей эры. По этому календарю сейчас идет 7531 год от сотворения мира.

В Западной Европе сначала применялись собственные расчеты, по которым выходило, что сотворение мира случилось в 4000 году до н.э., а уже в VI–VIII веках начался переход на эру от Рождества Христова. У православных такой счет лет полагали новомодным явлением, отвергающим заветы старины, и долгое время не признавали.

В XVII веке в России появилась церемония «О начатии нового лета». Это был скорее церковный, чем светский праздник, в котором главными действующими лицами были царь и патриарх. На главной площади Кремля перед Красным крыльцом Грановитой палаты устанавливался большой помост, который покрывали дорогими персидскими коврами. На помосте находились евангелия, икона Симеона Столпника, большие свечи и чаша со святой водой.

Под колокольный звон царь и патриарх выходили из ворот кремлевских соборов и торжественно шли к помосту, окруженные богато одетой свитой из царских и патриарших бояр и дворян. Вокруг стояли высшие чины русского государства и московские стрельцы в парадных кафтанах и с развернутыми знаменами. Прямо на площади начиналось богослужение, после которого патриарх поздравлял царя с «новолетием», а царь в ответ благодарил главу русской церкви за молитвы. Затем приглашенные высокопоставленные гости тоже поздравляли друг друга, и праздник считался завершенным.

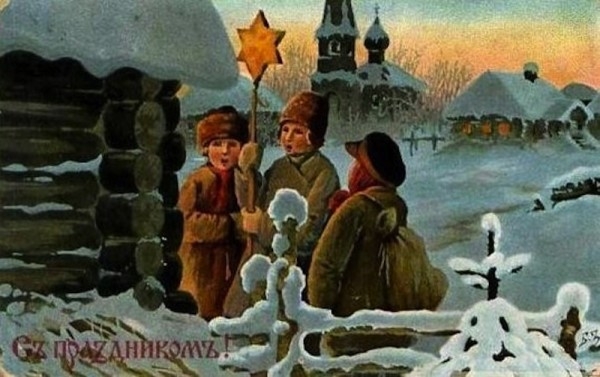

Зворыкин Б. В. рождественская открытка «Колядки»

Зворыкин Б. В. рождественская открытка «Колядки»

Фейерверки, колядки и попугаи-гадалки

Царь Петр I, изменивший очень многое в русских обычаях, поменял и порядок празднования Нового года. 19 декабря 7208 года он выпустил указ, гласивший:

Не только что во многих европейских христианских странах, но и в народах словенских, которые с восточною православною нашею церковью во всем согласны... все те народы лета свои счисляют от Рождества Христова в восьмой день спустя, то есть, января с 1 числа, а не от создания мира, за многую рознь и считание в тех летах, и ныне от Рождества Христова доходит 1699 год, а будущего января с 1 числа настает новый 1700 год, купно и новый столетний век; и для того доброго и полезного дела указал впредь лета счислять в приказах, и во всяких делах и крепостях писать с нынешнего января с 1 числа от Рождества Христова 1700 года. А в знак того доброго начинания и нового столетнего века, в царствующем граде Москве... перед вороты учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, елевых и можжевеловых... Января ж в 1 день, в знак веселия; друг друга поздравляя Новым годом и столетним веком.

Царь решил, что 1700 год — это очень удобный повод для того, чтобы изменить летоисчисление, и оказался прав. Новый счет лет быстро прижился в России.

Вместе с ним пришел обычай ставить на Новый год елку, украшать ее, а также устраивать фейерверки, взрывать петарды и хлопушки, устраивать народные гулянья и ходить друг к другу в гости, чтобы дарить подарки. Кроме фейерверков имелись и другие развлечения. Особенно любили кататься на санях по городским улицам. Ярко освещенный город, засыпанный снегом, конфетти и увитые еловыми ветвями дома добавляли ощущение праздника.

Языческий обычай гадания на Святки перед рождеством тоже превратили в развлечение: на улицах стояли продавцы предсказаний. Заплатив пару монет, можно было доверить свое счастье ученому попугаю, который вытаскивал билетик с предсказанием. Обычно такие предсказания обещали только хорошее, иначе можно было лишиться клиентов. Максимум что допускалось — это шутка в адрес покупателя билетика, например, «в будущем году вы узнаете, верна ли вам ваша жена».

В деревнях долгое время хранили обычай колядования. Считалось, что на Рождество души предков приходят в мир, чтобы бродить среди живых. Поэтому молодые парни и девушки одевались по-праздничному и отправлялись от двора к двору петь рождественские гимны, получая в подарок угощения с рождественского стола.

В Сочельник ночью устраивались гадания. Этот обычай был принят и в семьях помещиков, что жили в имениях в окружении крестьян. Пушкин в романе «Евгений Онегин» описывает святочное гадание Татьяны Лариной:

Татьяна любопытным взором

На воск потопленный глядит:

Он чудно вылитым узором

Ей что-то чудное гласит;

Из блюда, полного водою,

Выходят кольца чередою;

И вынулось колечко ей

Под песенку старинных дней

Дед Мороз и елка

Хотя сейчас для всех нас Дед Мороз кажется пришедшим из глубокой древности, до начала ХХ века об этом фольклорном персонаже почти не знали. Его появление в качестве одного из новогодних символов связано с популяризацией русской мифологии, причем некоторые исследователи даже полагают, что Деда Мороза придумали в XIX веке.

Сейчас новогодний дед так прочно вошел в обиход, что это уже неважно. Как неважно и то, что первоначально он совсем не отличался сказочной добротой и был готов до смерти заморозить заплутавшего в зимнем лесу. Тогда же появилась и Снегурочка, еще не спутница Мороза, а скорее образ из популярной пьесы Алексея Островского, экранизированной в ХХ веке.

Хотя Петр I приказал украшать дома ветвями сосны, ели и можжевельника, традиция прижилась не сразу, домашняя елка стала привычной лишь спустя более 100 лет. Сам обычай пришел в Россию из Германии, при этом елка была не новогодней, а рождественской. А вся ее символика — от Вифлеемской звезды, которой увенчивали дерево, до фигурок ангелов и трех волхвов — была связана с Рождеством.

В XIX веке первую елку в России нарядили по просьбе супруги великого князя Николая Павловича (будущего императора Николая I) в 1819 году. Александра была урожденной принцессой Шарлоттой Прусской и с детства привыкла к рождественской ели. Украшенное дерево поставили в Аничковом дворце — резиденции великокняжеской четы. Ель почти мгновенно вошла в моду и появилась сначала во дворцах Санкт-Петербургских вельмож, а затем и в домах попроще по всей стране.

Наряженная елка была хранительницей подарков. Их ставили под дерево (в России никогда не был распространен обычай помещать подарки в носки, висящие у камина). Кроме того, различные вкусности: леденцы, пряники, печенье, конфеты заворачивали в яркую фольгу и тоже вешали на ель. Гости снимали их и ели, получая небольшой, но приятный подарок, тем более что в XIX веке сладости считались не вредной пищей, как сейчас, а признаком зажиточности и даже богатства. Шоколад или марципан могли себе позволить только богатые семьи.

Праздничный стол

Перед Рождеством, которое отмечалось 25 декабря, русские соблюдали Филиппов пост. Обычай предписывал встречать день рождения Христа в тишине и покое, а также ограничивать себя в еде (полный запрет на мясо и молочные продукты, рыба разрешена лишь в выходные дни). До того как большевики передвинули даты и Новый год оказался раньше Рождества, отмечаемого по старому календарю, никаких проблем с нарушением поста за новогодним столом не существовало. Сейчас же, многие православные люди вынуждены или нарушать пост в Новый год, или терпеть до 7 января, когда пост заканчивается, а затем праздновать старый Новый год.

Что касается старинного праздничного стола, то на Рождество подавали сочиво — пшеничную или рисовую кашу на меду с орехами и сухофруктами, это считалось постной пищей для благочестивых людей, соблюдающих пост. Пили взвар, то есть компот из сухофруктов на меду. Рождественской ночью, после завершения поста, когда был дозволен мясной стол, подавали традиционных гуся с яблоками или кислой капустой и поросенка с хреном. Делали холодец, пироги с мясом и рыбой, щедро угощались черной икрой, которая была доступна даже совсем небогатым людям.

В русской армии пост соблюдали очень строго, мясного до Рождества не ели, питаясь по старинному обычаю кашей, квашеной капустой, иногда рыбой. На Рождество в полковой церкви проводилось торжественное богослужение, его после Отечественной войны 1812 года посвящали изгнанию армии Наполеона из России, случившемуся 26 декабря, в первый день после Рождества.

На праздник для солдат готовили сытный мясной обед и ужин, а также выдавали «царскую чарку» — полстакана водки. Офицеры отмечали праздники в богато украшенных обеденных залах офицерских собраний, там на стол подавались изысканные блюда европейской кухни. К концу XIX века русская кухня вошла в большую моду и все больше вытесняла французскую, царившую на столах российской аристократии предыдущие два столетия.

Новый год против Рождества

После 1917 года Новый год и Рождество были объявлены «старорежимными», «поповским» праздниками. Отмечать их коммунистам и просто сторонникам советской власти крайне не рекомендовалось. В 1929 году празднование Рождества и вовсе было официально отменено. Вместе с праздником под запрет попала рождественская елка, выставить ее у себя дома — значит заявить бдительным гражданам: «Я враг народа».

Но уже в 1935 году власти СССР по приказу Сталина меняют отношение к праздникам. Рождество,, конечно осталось под запретом, но зато Новый год приобрел не меньшее значение, чем 7 Ноября. Елка из рождественской стала новогодней, по всей стране стали устраивать праздники для детей и банкеты для взрослых. Чтобы продемонстрировать решительный разрыв с христианским прошлым, в новогодние праздники в качестве главных героев ввели языческого персонажа Деда Мороза и Снегурочку (которая из мрачного духа зимы и снега стала веселой внучкой новогоднего деда).

Спустя десятилетия идеологические мотивы забылись, а Новый год остался. Празднование Рождества вернулось в Россию в 1991 году, а в 2005-м появились любимые всем народом новогодние каникулы с 1 по 7 января — самые длинный праздник в году.