155 лет тому назад родился Константин Сергеевич Станиславский. Точнее, родился человек, которому предстояло стать Станиславским и реформировать русский и мировой театр. Его звали Константин Алексеев, и он был сыном и наследником очень богатого московского купца. Москва считалась городом состоятельных и порой очень образованных коммерсантов, но Алексеевы выделялись и на этом фоне. В этой семье высоко ценили знание, в ней жил вкус к искусству. Двоюродный брат Станиславского, Николай Александрович Алексеев, с 1885 по 1893 год был московским городским головой: ему Москва обязана канализацией, мытищинским водопроводом, домами призрения, школами, психиатрической больницей, которая долгое время носила имя Кащенко. Когда градоначальнику Алексееву был 41 год, его застрелил сумасшедший — и это предвещало то, что произойдёт с их семьёй после Октябрьского переворота.

В советской традиции Алексеева-Станиславского изображали подвижником, анахоретом и аскетом, с юности мечтающим о театральной реформе. На самом же деле этот рослый, отличной сложенный, чрезвычайно обаятельный красавец был душой московского общества. Он прекрасно танцевал, флиртовал с барышнями и не был чужд никаким удовольствиям. Пётр Сергеевич Трофимов, «вечный студент», «облезлый барин» из чеховского «Вишнёвого сада», имел реального прототипа — им был внебрачный сын Алексеева-Станиславского от крестьянки. Его усыновил отец Станиславского, и со временем Владимир Сергеевич Сергеев стал доктором наук, профессором МГУ и даже получил Сталинскую премию — пусть и посмертно.

Чехов не разглядел в своём «облезлом барине» блестящего учёного: на фоне талантов, которыми блистали Алексеевы, молодой человек в самом деле смотрелся бледно. Младшая сестра Станиславского Мария стала известной оперной певицей (она выступала под псевдонимом Аллина), брат Владимир и сестра Зинаида — заслуженными артистами РСФСР, сестра Анна и брат Борис играли во МХАТе, брат Юрий организовал первый общедоступный театр в Харькове. А началось у них всё, как и у Константина Сергеевича, с увлечения любительской сценой.

Сейчас театр — что бы с ним ни делали те, кто занимается антрепризами — стал элитарным искусством.

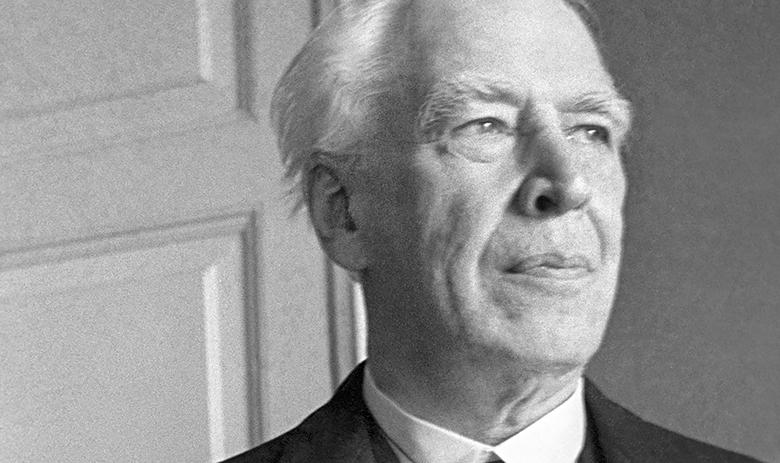

Константин Станиславский с труппой театра-студии в Леонтьевском переулке в декорациях особняка Ленского (ок. 1922 г.)

Константин Станиславский с труппой театра-студии в Леонтьевском переулке в декорациях особняка Ленского (ок. 1922 г.)

Но в те времена, когда Константин Алексеев взрослел, театр был и любимым развлечением горожан, и серьёзным просветительским учреждением, и модным светским развлечением. В столицах можно было найти театры на все вкусы — и народный, и для среднего класса, и аристократический. А вот театра, предназначенного для интеллигенции, в России не было. Им стал созданный Станиславским и Немировичем-Данченко Московский Художественный театр.

Константин Сергеевич был очень серьёзным человеком, ко всем своим делам он относился предельно ответственно. В Москве до сих пор стоит завод «Электрокабель», владение Алексеевых. Первоначально предприятие изготавливало золотую канитель, но Станиславский его реформировал и перепрофилировал, и завод стал инновационным, высокорентабельным предприятием. Его организационный дар многое сыграл в судьбе Художественного театра: Станиславский был талантливым актёром, блестящим педагогом, его идеи определили лицо театра ХХ века — и всё это не проявилось бы в такой степени, не будь он блестящим управленцем.

В 1897 году талантливый актёр-любитель Алексеев-Станиславский и хороший театральный педагог, крепкий драматург Немирович-Данченко, говоривший о себе: «Чехов — это талантливый я», встретились в ресторане «Славянский базар» и долго разговаривали. Позже Станиславский говорил, что это был «первый момент основания» Художественного театра. Впереди были репетиции в Пушкино, первые спектакли, оглушительный успех и много жизней Художественного театра: дореволюционный МХТ был не похож на МХАТ 20–30-х годов, и всё это имело мало отношения к закостеневшему в величии и неподвижности МХАТу 50-х. А поздний Станиславский, тяжело больной затворник, закрывшийся в предоставленном ему советской властью доме в Леонтьевском переулке, уступивший Художественный театр Немировичу и занимающийся «системой» с учениками, не похож на ничего не боявшегося энтузиаста, мечтающего о построенном на новых принципах театре актёра-любителя.

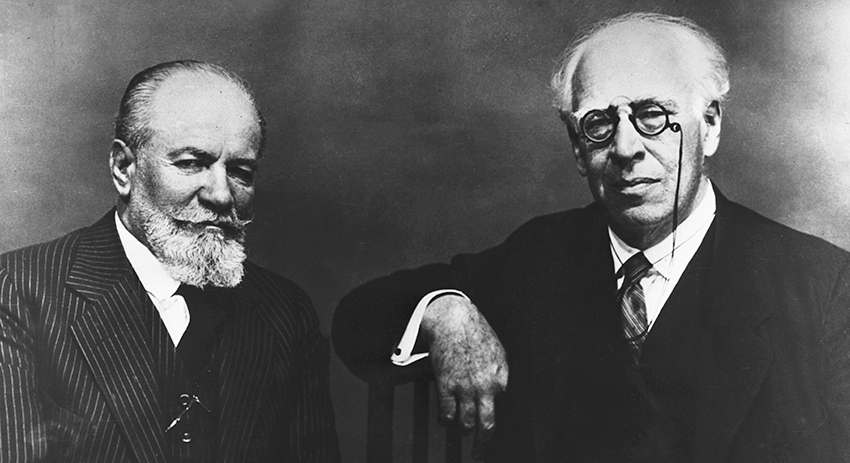

Основатели Московского Художественного театра К.С. Станиславский (справа) и В.И. Немирович-Данченко

Основатели Московского Художественного театра К.С. Станиславский (справа) и В.И. Немирович-Данченко

Булгаков вывел старого Станиславского в «Театральном романе», его герой оторван от жизни и боится всего на свете.

Но Станиславскому было чего бояться: многих его родственников большевики убили, он потерял свой собственный дом и очень большое состояние. Театр должен был жить, с новой властью надо было договариваться — он это и делал. Константин Сергеевич был не слишком религиозным человеком — он говел и причащался раз в год, но библейское «Богу богово, а кесарю кесарево» помнил хорошо. Его Богом был театр, ему он служил всю жизнь — и Художественный театр Станиславский выстраивал, как храм.

В этом храме работали живые, грешные люди, и результат не совпадал с идеалом — об этом прекрасно написано в том же «Театральном романе». Но идеал, тем не менее, жив, он многое определяет и на сегодняшней сцене, казалось бы, достаточно циничной. Заслуги Станиславского как театрального реформатора огромны, но они не больше его роли основоположника особой театральной религии, идеи служения театру, как чистому, честному, святому, важному для общества делу.